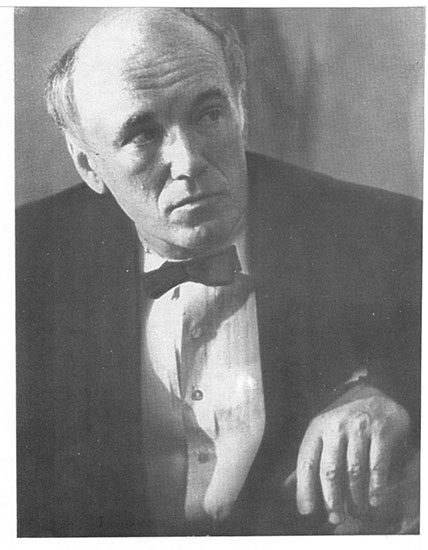

К 60-летию СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

Г.Цыпин. «Святослав Рихтер». «Советская музыка», 1975, №3.

Г.Цыпин.

«Музыкальная жизнь», 1975, №6.

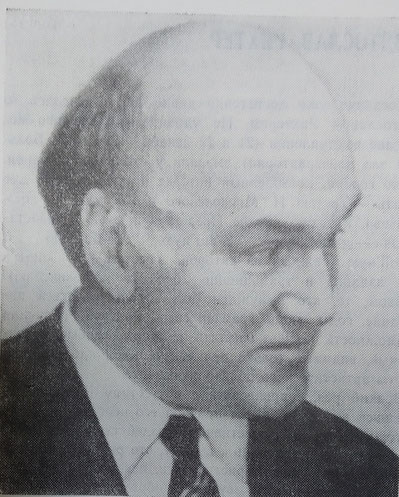

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

К 60-летию со дня рождения

Святослав Рихтер – одна из самых значительных и впечатляющих фигур музыкальной современности. В констатации этого факта нет, собственно, решительно ничего нового; он признан сегодня миллионами слушателей, к коим безоговорочно присоединяются даже наиболее придирчивые и требовательные из музыкантов-профессионалов. «...Это был поистине великий день в моей долгой музыкальной жизни, – заявила после встречи с пианистом в «Карнеги-холл» Розина Левина. – Слушая Рихтера, я все время ловила себя на мысли, что присутствую при исключительном явлении XX века». Пианист века... В этих двух словах – суть отношения к Рихтеру и у нас, и за рубежом.

Критика последних лет ввела в обиход понятие «феномен Рихтера». В чем искать объяснение этому феномену? Каковы его «родовые» особенности, приметы, характерные черты? Отвечая на эти вопросы, придется проделать путь от внешнего, лежащего на поверхности, видимого, что называется, невооруженным глазом – к внутреннему, потаенному, скрытому в глубинах того уникального художественного явления, которое именуется рихтеровским исполнительством

Помнится, в сороковые годы, в пору первых триумфов артиста, кто-то из слушателей, ослепленных феерическим сиянием его виртуозности, простодушно обмолвился: «По мне, он первый из первых – у него лучшая в мире техника...» Спору нет, Рихтер обладает феноменальным мастерством, безотказным решительно по всем «статьям» фортепианного техницизма, выдерживающим практически любое «испытание на прочность». Сложнейшие пьесы пианистического репертуара исполняются музыкантом с обворожительной легкостью и свободой. (Как же она трудна, эта кажущаяся легкость – вспоминается порой на его концертах старинная итальянская поговорка.) Встречаются искусники в мире фортепианной виртуозности, игра которых сродни ажурной, безукоризненно выточенной, отграненной в мельчайших деталях художественной миниатюре. (На память приходят рассказы о замечательном мастере Леопольде Годовском...)

Виртуозность Рихтера далека от пианизма a la rococo. В ней исполинокая мощь, богатырский размах, могучая, всесокрушающая сила. На ней – завораживающий отблеск исполнительской доблести, дерзновения и бесстрашия. «Я чувствую в его технике... – писал Г.Г.Нейгауз, – отвагу, элемент риска... нечто, напоминающее рыцаря на бранном поле, – что-то от древнерусского Святослава...» Одновременно – и это едва ли не самое поразительное – игра пианиста отмечена безукоризненной точностью и совершенством внешней отделки (впрочем, возможно ли иначе в век безжалостно придирчивой грамзаписи?). На звуковых формах, создаваемых Рихтером, – при всей монументальности, подчас, гигантской масштабности этих форм – ни соринки, ни царапинки, ни пятнышка...

Так может быть, центр тяжести достижений Рихтера-артиста приходится на его уникальную виртуозно-техническую умелость? Нет, разумеется. Начать с того, что техника замечательного музыканта при всей ее высочайшей классности, чаще всего... неприметна. О ней вспоминается едва ли не в последнюю очередь на его концертах. Французский скульптор Огюст Роден обронил однажды чудесную фразу: «Вы смотрите на картину или только что прочли страницу, и вы не заметили ни рисунка, ни колорита, ни стиля, но вы потрясены до глубины души. Не бойтесь ошибки – техника рисунка, колорита и стиля безупречна». Нечто подобное – и с игрой Рихтера на рояле. Она может взволновать, потрясти, растрогать, а техническая сторона дела останется при этом совершенно незаметной.

Во-вторых, и это главное, ремесло – пусть даже высочайшей пробы! – никогда и никого не возводило еще к вершинам художественного творчества. Музыкально-исполнительскому искусству памятны имена истинных кудесников фортепианной виртуозности – С.Бареpa, М.Розенталя, И.Фридмана, Т.Карреньо, их предшественников А.Герца, Ф.Калькбреннера и других. Слава большинства этих мастеров оказывалась, как правило, немногим долговечнее их артистических биографий. Безотказный техницизм, вне всяких сомнений, одна из самых ярких, бросающихся в глаза примет выдающегося явления в пианизме, один из наиболее важных атрибутов подобного рода явления. Но не его первопричина. Разгадка «феномена Рихтера», словом, не в технике пианиста.

Может быть, в том, что он играет? Известно: репертуар артиста, простирающийся от истоков фортепианной музыки до ее «сегодня», овеян, и уже давно, ореолом легенды. Не здесь ли ключ к тому, что получило название «феномена Рихтера»? Колоссальная виртуозно-техническая мощь, бескрайние репертуарные просторы...

Нет, дело не в объеме и не в составе концертных программ исполнителя. Загадка в данном случае сложнее. Хотя, разумеется, репертуар артиста, как таковой, не может не удивлять и не восхищать. Есть концертанты, предпочитающие держаться в привычном, устоявшемся, уютном для них кругу одних и тех же авторов; у Рихтера нет, пожалуй, излюбленных либо недолюбливаемых музыкальных стилей. «Я – существо «всеядное», и мне многого хочется... – рассказал в одном из своих редких интервью. – Я многое люблю, и меня никода не оставляет желание донести все любимое мною до слушателей. Афиши выступлений пианиста вбирают в себя едва ли не всю музыку для рояля во всем богатстве ее стилевых комплексов, направлений, пластов: Бах, венская классика, западноевропейская романтика, французский импрессионизм, русская музыка XIX–XX веков, советское фортепианное искусство. И – самое впечатляющее! – никому еще не удалось доказать, где он как художник убедительнее, что ближе ему и что дается в большей мере: Бах или Шостакович? Бетховен или Дебюсси? Шуберт или Прокофьев? Шуман или Рахманинов? Моцарт или Брамс? Чайковский или Скрябин?..

И все же, повторим, не репертуар сам по себе принес артисту мировую известность. Впору говорить опять-таки лишь об одном признаков, красноречивых симптомов уникального явления в пианизме (напомним, что необъятными репертуарными «фондами» располагали и Ф.Лист, и А.Рубинштейн, и И.Гофман...), а не о том главном, что характеризует это явление, о его первооснове.

В таком случае в чем же она? Отвечая на этот вопрос, придется отрешиться временно от всего великолепия чисто внешних аксессуаров рихтеровского исполнительства и попытаться проникнуть в сущность.

Общепризнано, что альфа и омега любой деятельности в сфере художественного творчества – создание образа. Действительно, что есть «лучше – хуже в искусстве, как не большая или меньшая содержательность – яркость, выразительность, правдивость, поэтическая достоверность? Рихтер – артист, создающий исключительно живые, рельефные звуковые образы. Выходя из-под рук пианиста, они подчас воспринимаются как что-то наяву ощутимое, отчетливо видимое во всех своих гранях и очертаниях, почти «предметно стереоскопически-объемное... (У других различаешь нередко пассажи, аккорды, октавы, фигурации и т. д. – все что угодно, словом, кроме музыкального образа.) Речь идет о явлении принципиально ином, не просто о мастерстве или профессионально-технической умелости, пусть даже высочайшей пробы. Речь – о проявлениях редкостного по

своей интенсивности творческого воображения музыканта, богатейшего художественно-образного мышления, обостренного поэтического видения. (Не случайно Рихтеру бывало время от времени «тесно» только лишь за клавиатурой фортепиано: он сочинял, брал в руки дирижерскую палочку, пробовал свои силы в живописи, выказывая при этом, по многим отзывам, поистине недюжинный талант.)

Итак, Рихтер – мастер чеканного, резко и точно очерченного, словно бы изваянного резцом скульптора, художественного образа. Это, однако, не все. В музыкально-интерпретаторском искусстве, как известно, образ образу рознь. Есть пианисты (их относят, условно говоря, к «субъективистскому» крылу в исполнительстве), чьи трактовки отмечены прежде всего характерной и неповторимой печатью личности играющего. Что бы ни истолковывали на концертной сцене Рахманинов и Бузони, восторженная публика видела перед собой главным образом Рахманинова или Бузони; какие бы произведения ни значились на афишах Корто или Софроницкого, Нейгауза Юдиной, – на передний план в высказываниях этих артистов всегда выходила их сокровенная, глубоко интимная «личная тема». По-иному у Рихтера.В его творческих «правилах» – неукоснительно выдерживаемая художественная объективность. Почти в каждой из пьес его репертуара видится завораживающий своей удивительной схожестью, чуть ли не портретной достоверностью облик автора, создателя музыки. (Интерпретатор, заявил однажды пианист, должен «целиком подчиниться автору: его стилю, характеру и мировоззрению».) Это означает, что поэтическая воля композитора, его творческие чаяния, чувства и переживания становятся одновременно волей, чаяниями и переживаниями исполнителя. Шиллером замечено в свое время, что особая, редчайшая похвала художнику – сказать, что мы забываем о нем за его произведениями. Рихтер - убежденный единомышленник избранных им авторов, их преданный творческий единоверец – один из немногих, кто по праву может быть удостоен этой действительно нечастой похвалы. «Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси – восхищался Г.Г.Нейгауз, – каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он целиком погружается в огромный, своеобразный мир автора». Поразительна при этом способность музыканта перевоплощаться, менять свой сценический облик в зависимости от характера и стиля трактуемой музыки. «Когда он играет разных авторов, кажется, что играют разные пианисты, – утверждает Нейгауз, – рояль был другой, звук другой, ритм другой...»

Подытожим: умение войти в тесное и неразрывное творческое композитором, ассимилировать тончайшие нюансы его звукоидей. стать как бы соавтором исполняемой музыки, (повторим, музыки, принадлежащей самым различным эпохам и народам) – характерная и примечательная особенность Рихтера как художника; та особенность, уяснение которой значительно приближает к разгадке сокровенных тайн его искусства.

Однако только лишь приближает. Не более того. Ибо пока что не было сказано еще об одной первостепенной по важности :рихтеровского исполнительства.О его исключительно сильной, «тысячевольтной» духовно-психологической наэлектризованности.

И впрямь, мало у кого из коллег Рихтера – даже известных мастеров – духовное начало в музицировании дает о себе знать столь ярко и властно, как у него. Духовность, можно сказать, пронизывает рихтеровское искусство; игра пианиста воспринимается подчас как некое психологически сконденсированное «действо» (оттого-то, видимо, и возникает отмечавшееся многими гипнотическое воздействие этой игры, ее особая сила). Слушая Рихтера – его напряженные медитации в медленных частях бетховенских или шубертовских сонат, словно

бы отрешенные от всего мирского звукосозерцания в философской поэтике Баха или Брамса, – теряешь иной раз ощущение физической реальности «манипуляций» музыканта за клавиатурой, внешнее в пианизме – материальные «покровы» музыки, инструментальная фактура, ткань, «оболочка» (то, что преимущественно «маячит перед глазами» на выступлениях ординарных концертантов – куда-то исчезает, растворяется без остатка. Остается лишь пронизывающе сильное и интенсивное духовно-психологическое излучение, обнаженная в своей первозданной чистоте поэтическая идея произведения, его откристаллизовавшееся содержание. «Рихтер - пианист удивительной внутренней концентрации, – писал о советском музыканте один из зарубежных рецензентов. – Порой кажется, что весь процесс музыкального исполнения происходит в нем самом.

Подмечено верно: в нем самом... Завсегдатаям рихтеровских клавирабендов хорошо знакомы эти состояния глубокой душевной сосредоточенности музыканта, его ухода в себя во время исполнения. «Он сидит откинувшись. Голова чуть склонена набок. Лицо задумчиво-сосредоточенно. Жесты мягкие и осторожные. Кисти рук очень часто высоко подняты. Создается иллюзия, будто пальцы пианиста, едва касаясь клавишей, магнетическими пассами вызывают к реальности то, что уже звучит в его душе». Артист в эти моменты словно бы всматривается, напряженно и пристально, в самые глубины Музыки…

Духовность рихтеровского искусства уже сама по себе выдвигает его в ряд уникальных явлений в мировом музыкальном исполнительстве. Итак, упомянуто и перечислено все? Беспрецедентная профессионально-техническая умелость, необъятный репертуар, ясность и безупречная отточенность образно-поэтических характеристик, чудесный дар творческого перевоплощения, углубленный психологизм... Загадки «феномена Рихтера» более не существует? Пожалуй – если не забыть сказать еще об одном. Самом существенном и самом главном.

Известно, что во всем сделанном человеком можно распознать более или менее явственный отзвук его «я». («Нельзя даже сшить сапоги, чтобы не обнаружить при этом своей природы», – любил говорить выдающийся музыкант-педагог А.Б.Гольденвейзер.) Homo sapiens, хочет он того или нет, просвечивает в деятельности, проявляется в ней во всей сложности своей натуры, душевного склада, характера, психической конституции: не потому ли утверждалось Е.Б.Вахтанговым (да и не им одним), что никогда человеку мелкому не стать большим актером? Понять самое сокровенное в творчестве Рихтера-пианиста можно лишь в том случае, если ощутить вибрацию тончайших нитей, связывающих это творчество с индивидуально-личностным миром Рихтера-человека. Только так, зная и помня об этих нитях, вслушиваясь в их таинственное «звучание», можно подойти к объяснению хрустальной чистоты и возвышенности искусства замечательного пианиста, рассмотреть первоистоки подлинно эллинской гармонии и строгого душевного целомудрия его исполнительских трактовок, их гордой артистичности и одухотворенного интеллектуализма. Всего того, что находит выражение, в конечном счете, в бескорыстном отношении Рихтера к Музыке. Всего того, что сообщает высокую морально-этическую ценность его исполнительству.

Выслушаем тех, кто хотя бы отчасти проливает свет на человеческое в Рихтере. «Широк интеллектуальный кругозор артиста, богат его душевный мир. Богат – и чист», – отмечает видный музыкальный ученый Г.М.Коган, ставя вполне ощутимый акцент на заключительной части своего высказывания. «Одно слово необходимо, когда рассказываешь о нем: бескорыстие, – пишет соученица Рихтера по нейгаузовскому классу в консерватории В.В.Горностаева. – Во всем, что делает Рихтер, всегда поражает полное отсутствие утилитарных целей... В общении с ним немыслимы пошлость, вульгарность. Он умеет игнорировать, как нечто чуждое и неинтересное, все проявления суетности в человеке».

Рихтеру – шестьдесят. Свыше тридцати лет он дарит людям радости встреч со своим вдохновенным искусством. Все эти годы он безостановочно идет вперед. Идет, казалось бы, легко и окрыленно, на деле же – прокладывая себе путь нескончаемым, беспощадным, нечеловеческим трудом. Оставаясь самим собой, он одновременно в чем-то меняется с каждым годом, концертным сезоном, с каждой новой программой. Можно проникнуть, хотя и не без усилий, в загадки «вчерашнего» или «сегодняшнего» Рихтера. Рихтеровское «завтра» неведомо никому.

Г.ЦЫПИН,

кандидат искусствоведения

"Советская музыка", 1975, № 7

Статьи К.Кондрашина,

Л. Гаккеля

В.Горностаевой,

Г.Когана.

К.Кондрашин

"Советская музыка", 1975, № 7

ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ

Для меня Рихтер – один из самых выдающихся музыкантов. Прежде всего поражает ясность его исполнительских концепций. Я наблюдал «кухню» его работы и знаю, что эти концепции не рождаются молниеносно, а выношены многими часами занятий и раздумий. Основа их – всегда образное мышление. Сила его гипнотического внушения такова, что, ясно представляя себе картины, которые рождает в нем играемое сочинение, он увлекает ими аудиторию, «включает» ее в очень близкий своему образному мышлению мир. Для меня это послужило как бы отправной точкой и в собственной исполнительской деятельности, в выработке отношения к включаемой в программу партитуре.

Второе – высочайшая требовательность к себе. Мне пришлось делать с Рихтером в Лондоне запись двух фортепианных концертов Листа. Это было сразу же после трех исполнений обоих концертов с тем же самым оркестром. Рихтер настоял на шести «сессиях» записи, то есть на восемнадцати часах. Я, как и руководители студии, рассчитывал, что более трех «сессий» нам не понадобится, поскольку все, как говорится, было сделано. Но понадобились не только все шесть, но и две дополнительные! Рихтер сделал тринадцать вариантов (целиком!) Первого концерта и четырнадцать – Второго. Враг монтажа, он, скрепя сердце, согласился с единственной (!) «склейкой» во Втором концерте.

— Это ведь очень хорошо! – твердили все вокруг.

— Это действительно хорошо,– отвечал пианист,– но могло бы быть лучше.

Такая высочайшая требовательность Рихтера к своей работе не раз приводила к тому, что при отсутствии полной, стопроцентной уверенности в себе он отменял концерты. В этом есть, конечно, и оборотная сторона, так как никогда до самого последнего момента нет ясности, состоится концерт Рихтера или нет. Но таково свойство его артистической натуры, ибо он убежден в том, что не имеет права играть даже чуть-чуть ниже того уровня, на который способен.

Еще одно любопытное качество художественной индивидуальности Рихтера. Есть два типа музыкантов. Одни при первых же звуках музыки молниеносно включаются в нее, в ее характер и образный строй. Другие должны задолго до концерта погрузиться в музыку. К артистам этого плана принадлежит Рихтер. И не случайно, что в этот день он испытывает потребность уединиться, подчас даже уходит гулять, являясь в зал перед самым выступлением.

Постоянная паника: «Где Рихтер? Дома его нет...» За две минуты до начала концерта он появляется и, ни с кем не разговаривая, сразу же идет на эстраду. Он уже выносил в себе мир той музыки, которую ему предстоит играть, он включился в ее образы и боится расплескать их в предконцертной суете.

Рихтер мог бы, вероятно, быть великолепным гипнотизером. Его магнетическое воздействие на публику поистине удивительно. Я мог бы назвать очень немногих великих музыкантов, из тех, с которыми мне довелось встречаться (Микеланджели, прежде–всего), способных так же неотразимо воздействовать на слушателей. Я не раз наблюдал на концертах Рихтера моментальное появление у аудитории доверия к исполнителю. Люди, даже сомневающиеся в неоспоримости трактовок, предлагаемых музыкантом, сразу же становятся его союзниками.

Рихтеру чужда какая бы то ни было поза. Его поведение на концертной эстраде весьма аскетично. Он не ищет дешевого успеха «игрой в черную магию» или «погружением в нирвану». Он выходит сосредоточенным и моментально начинает играть. Интересно, что, когда звучат оркестровые tutti, он сидит абсолютно неподвижно. Дирижер словно бы физически ощущает, как мысль пианиста неотступно следует музыке. Так даже в чисто «внешних» моментах сценического поведения Рихтера без труда читаются качества, присущие подлинному артисту.

Встречаясь с Рихтером до первой оркестровой репетиции очередной программы, я не раз удивлялся, насколько точно выверены им соотношения динамики и темпов, вплоть до того, что в пределах точного сквозного метроритма он просит один такт продирижировать чуть- чуть медленнее, другой – чуть скорее. Это всегда продиктовано желанием взять соответственно более или менее глубокое дыхание. Для Рихтера характерны полное отсутствие импровизационной разболтанности, необыкновенно точная продуманность, стабильность трактовки. Стабильность не означает, конечно, стереотипности в его игре. Он может сыграть одно и то же произведение сегодня не совсем так, как вчера, а завтра не совсем так, как сегодня. Но он никогда не сыграет совсем не так: и образный строй, и общий план его интерпретации сохранятся теми же.

Сотрудничество с Рихтером очень легко для дирижера. И не потому, что он играет «ритмично» и его легко «ловить», а потому, что он всегда очень ясно сознает, чего он хочет – и от себя, и от оркестра, умеет точно объяснить, что ему нужно, и образно обосновать свои требования.

Из встреч с Рихтером я многому научился, наблюдая «кухню» его работы.

С моей точки зрения, Рихтер – исполнитель универсальный. Владение разными стилями у него поразительно. Мне пришлось играть с ним музыкальные произведения, очень различные и по стилистике, и по художественным достоинствам. Помню его исполнение Пятого концерта Сен-Санса – сочинения несколько поверхностного. Рихтер, конечно же, так его и воспринимал. Но он «нарисовал» такую зримую, такую интересную картину ориентального Востока (концерт написан композитором вскоре после посещения им Египта), так тонко отыскал в партитуре политональные эпизоды, предвосхищающие Болеро Равеля, что интерпретация его заставляла забыть о качестве самой музыки.

Я думаю, что Рихтеру не интересно много раз играть «сделанное» им сочинение. Он предпочитает вернуться к сыгранному позже, пересмотреть свою исполнительскую концепцию.

Суммируя сказанное, хочется подчеркнуть: Рихтер – явление абсолютно уникальное. Радостно, что с годами его творческая зрелость становится все более и более убедительной.

Л. Гаккель

"Советская музыка", 1975, № 7

РИХТЕР БЕТХОВЕНА

Рихтер играет более двадцати сонат Бетховена, его Первый и. Третий фортепианные концерты, Фантазию для фортепиано, хора и оркестра ор. 80, Рондо для фортепиано с оркестром ор. posth, багатели, вариации1. Бетховен – суть важнейшая часть рихтеровского музыкального мира и важнейшая сила, сформировавшая творческий облик пианиста.

Мы и хотим – в меру возможностей – показать здесь не «рихтеровского Бетховена», но Рихтера Бетховена, ибо мы глубоко убеждены в том, что смысл творческой работы нашего выдающегося артиста есть служение великим творцам музыки, покорство их воле, радостная готовность стать одним из их творений – не сопротивляясь, не требуя ничего взамен. Поэтому мы и убеждены в том, что видеть должно не «рихтеровского Бетховена», не кощунственное чудо наново и по-своему сотворенной исполнителем музыки – но чудо исполнителя, сотворенного композитором, сотворенного бетховенской музыкой; пусть не все свойства бетховенской музыки принимали участие в этом творчестве (индивидуальность исполнителя не может ответить всем свойствам!), но важнейшие ее свойства сформировали Рихтера-бетховенианца, Рихтера-художника вообще2.

Свойство этичности. Всегдашний бетховенский «этос помыслов» (Асафьев), высокое, духовное, нравственное как добровольные обязательства гениального музыканта в творчестве, все это – говорим без страха! – стало обязательством, стало потребностью также и для Рихтера в бетховенском репертуаре. И что замечательно: не только целью является моральный эффект, но и средства употребляются в ощущении строгого морального обязательства. Ничего импульсивного, чувственнокрасочного. Строгость и осторожность во всем: в распределении звучности, во временном развитии музыки, в педализации. Почему эти строгость и осторожность почитаем мы этичностью? Потому что они означают высочайшее уважение исполнителя к композитору и слушателю, невозможность даже и мысли о навязывании самого себя, они означают отсутствие артистического тщеславия. Разве невероятная взвешенность каждого звука, каждого мига музыки в рихтеровском исполнении побочной темы Третьего концерта (первой части) или темы Largo в том же концерте не производит впечатления этичнейшей бережности к другому человеку – композитору, к другим людям, ко всем людям, внимающим музыке? Разве не величайшее уважение к людям в этом? И конечно, этически ценен пример душевного целомудрия, духовного покоя, противостоящих суетности и тщеславию; Adagio Восьмой бетховенской сонаты в исполнении Рихтера есть такой пример; такой пример есть первая часть Девятнадцатой сонаты у Рихтера – сияющая чистота души...

Недаром Глазунов видел в Бетховене баховское. Оно в целомудрии души и в том служении закону прекрасного, закону гармонии и порядка, которые всегда видели в творчестве Баха и далеко не всегда – в бетховенском творчестве. Рихтера-бетховенианца формировало во многом именно это баховское в Бетховене, именно закон порядка и ясности, движущий бетховенской музыкой. Прозрачность всегда, во всем, прозрачность камерности – это дает Рихтер, и не только в позднем Бетховене (нередко утонченно-камерном), но и в раннем: легок и звонок финал Девятой сонаты, и даже в Похоронном марше Двенадцатой сонаты аккордика почти невесома. Всюду – минимум педали. Нигде и никогда не пожертвует артист чистотой рисунка, напротив, придаст любой бетховенской линии максимум мелодического смысла, даже если эта линия, как во множестве случаев,– гармонического происхождения. Разработка в первой части сонаты «Appassionata» – давно и хорошо известный пример рихтеровских беспедальных фигураций; назовем еще и разработку в первой части Одиннадцатой сонаты. Баховское в Бетховене передает здесь пианист!

Он не ставит перед собой колористических задач, он намеренно держится «вне колорита», если иметь в виду поиски тембральных эффектов на фортепиано. За Бетховеном ли он идет в этом, Бетховену ли послушен, без педали и non legato заканчивая Двадцать восьмую сонату, почти выстукивая нижние голоса в Tempo di Menuétio фа-мажорных Вариаций? Да! Да, потому что артист следует духу идеального, неотделимому от бетховенских композиций, он следует движению мысли, не радея об ее чувственных обличиях, отказываясь от обязательств «плотскости», материальности, принимаемых на себя почти всеми бетховенианцами – от мала до велика (поздний Бузони, вероятно, будет исключением). Даже и там, где музыка обладает телесностью, блеском, рихтеровская игра хочет быть бестелесной, свободной от чувственной яркости: в аккордике первой части Двадцать восьмой сонаты, в пальцевых фигурациях Багатели ор. 126 № 6, Рондо для фортепиано с оркестром...

Но рихтеровское «senza colore» ведь тоже, в сущности, означает определенный колорит; только это, конечно, не романтический колорит, связанный с иллюзиями тембров, с иллюзиями нефортепианных звучаний,– это колорит звуковой абстракции: сухо, прозрачно, бело... узоры зимних деревьев или хрупкость осенних листьев подарит наш слух нашему воображению благодаря первой части бетховенской Девятой сонаты или второй части Восьмой в исполнении Рихтера 3.

Артиста сформировало в Бетховене не шекспировское, а шиллеровское. Почти вовсе нет сочного, вольного, стихийного, почти вовсе нет юмористического и саркастического; нет веселья и игры (миг игры как исключительный – запомнился: оттянутые, «заупрямившиеся» октавы в финале Девятой сонаты), нет и мятежного. Выбраны шиллеровские состояния:сосредоточенность размышляющего ума и лиризм, сдержанный и глубокий,– как если бы размышляла душа4. Чудо такого лиризма – вторая часть бетховенской Одиннадцатой сонаты у Рихтера. Не побоимся сказать, что это больше чем molto espressivo, больше чем выразительность: мысль, течение мысли, растворенность чувствуемого в мыслимом, тайны мысли, которая, не будучи сама по себе ни страстной, ни бесстрастной, воздействует гипнотически. И молчание, как прибежище мысли; изумителен этот миг молчания у Рихтера перед началом G-dur’нoro эпизода!

Бетховенское dolce всегда означает для артиста лиризм размышления, и это dolce всегда прозрачно, всегда четко артикулируемо; подходя порой к романтической задушевности (в первой части Тридцать первой сонаты), оно же – в большинстве случаев – теряет связь с каким бы то ни было sentimento; в теме Вариаций ор. 35, в третьей вариации ор. 34 мы уходим ввысь от задушевности – так же, как в Багателях ор. 33 артист ведет нас ввысь от игры и шутки...

Ввысь от «слишком человеческого» – Бетховеном ли это может быть внушено? Но разве не призыв к идеальному – бетховенская музыка, не одухотворение ли и возвышение бытия? Без сомнений, так. Печать абсолютного – непротиворечивого, сплошного – отмечает собой многое у Бетховена, и это услышано пианистом5. Откуда же иначе непререкаемая убедительность Рихтера – праведного и преданного Бетховену художника – именно в состояниях покоя, в состояниях «звездных»? А они часты, Бетховен открывает Рихтеру «звездное» в музыке разных форм и движений. Назовем финал Восьмой сонаты: эпизод As-dur у пианиста сияет покоем, завораживает ровностью темпа и динамики; очищающее, возвышающее бесстрастие прекрасного, бесстрастие Природы! Смиренность натурфилософа, растворенность его души в мерном движении живого, живущего – это слышим в Allegro Десятой сонаты, во второй части Девятой (трио). Далеко до пантеистических экстазов романтизма! Во всем – картезианская прозрачность: мир готовым лежит перед художником, это не хаос, формуемый титаническими усилиями, но космос, законченный, совершенный, абсолютный.

Пусть мы не ощущаем, как мир становится, пусть мы видим его сотворенным. Но мы ощущаем гигантскую волю художника как залог целостности и стройности мира, им сотворенного. Воля к целостности, воля к единству пронизывает бетховенскую музыку, и Рихтер выполняет свой долг перед Бетховеном, повсюду преследуя цель единства и обретая эту цель усилием исполнительской воли. Казалось бы, частность: он никогда не арпеджирует. Бетховенский аккорд, бетховенское звучание, несомненно, «ассоциируется с собранностью, мощью коллектива» (Б. Яворский). Аккорды изумительной слитности берутся энергично, плашмя – «как воплощение неумолимой силы, стоящей выше произвола...»6.

Цельность – не только долг исполнителя перед Бетховеном; она заставляет ощутить самой музыку как долженствование, как данность, стоящую выше произвола и выше личной воли. Именно так: ценой волевого усилия исполнитель заставляет вас забыть о личной воле, заставляет проникнуться верой в непреложность всего, что делается им; благодаря Рихтеру вы верите в непреложность бетховенской музыки, ощущаете эту непреложность. Пианист удерживается даже от самого малого темпового сдвига, переходя к Minore третьей части Одиннадцатой сонаты; им движет при этом чувство объективного, стоящего над личным произволом; это чувство внушено Бетховеном и передано слушателю. Какой волей надо обладать, чтобы так неторопливо и негромко вести Allegro в первой части Семнадцатой сонаты, чтобы таким прозрачным сделать финал Семнадцатой – без педали, без динамических наплывов; и вы глубоко поверите в то, что это не «буря», не стихия, а разум и закон.

Поразительные слова о Бетховене нашел А. В. Луначарский: «Мы благословляем его за... могучую ласку, так успокаивающую, гармонизирующую все то, чем ужасна наша жизнь. Хотелось бы прижаться к нему, как сын к отцу, хотелось бы поцеловать ту руку, которая запечатлела эту веру... на нотной бумаге»7. Многим, очень многим обязан Рихтер-бетховенианец гармонизующей, успокаивающей бетховенской силе: он сам испытывает на себе действие этой силы, а для других становится проводником ее. Глубоким, ровным дыханием дышат у Рихтера первая часть Первого бетховенского концерта, первая часть Девятой сонаты; голос музыки здесь внятен и тих. Артист обретает мир в душе своей, и смиренно, как сын отца, благодарит за это великого творца музыки. А для нас, слушателей, сам Рихтер – Художник, спокойно и веско говорящий о смысле вещей и внушающий непоколебимое чувство покоя и уверенности.

Его власть над нами и есть власть разума, власть воли, власть взрослости. Повсюду – впрочем, даже и в случае гипнотических наших состояний под властью артиста (вспомним тему Вариаций ор. 76, первую часть Тридцать первой сонаты, изумляюще, завораживающе ясную), – повсюду слышна нам бетховенская способность держать в подчинении наш слух и нашу волю, «сплачивая и держа воедино звуковую ткань» (слова Б. Асафьева); ею, этой способностью, формируется во многом также и воля артиста. И атлетическую силу артиста мы ощущаем повсюду – силу, способную выдержать и передать напряжение устойчивости (снова асафьевская формулировка); это напряжение неотделимо от творений Бетховена и выступает как важное обязательство исполнителя-бетховенианца.

Рихтеровские «руки-молоты» дают нам чувственное переживание мощи: куется, высекается звук! Понимаем банальность этих словесных образов, но отказываться от них не хотим: они полно передают впечатление от октав в первой части Двадцать второй сонаты у Рихтера, от терций в финальной вариации ор. 768. A sforzandi в тринадцатой вариации ор. 35, в финале Двадцать седьмой сонаты рождают физическое ощущение толчка, удара: готов буквально воспринять метафору «убийственная сила», если речь идет о пальцах Рихтера!

Как передается напряжение устойчивости? В финале Тридцатой сонаты рельефны, звонки у Рихтера вариации, сияет их звуковая плоть. В последней вариации не приходит успокоенность, не стушевываются резкие контуры музыки, напротив, мы вступаем в пределы еще одной блистающей звуковой плоскости – слух испытывает напряжение подобно глазу, устающему от яркого света9. В Adagio Тридцать первой сонаты Рихтер с настойчивостью, почти устрашающей, акцентирует повторяющийся звук ля: устойчиво, но и напряженно, томительно – из-за такой настойчивости... А в медленных частях Третьей сонаты и сонаты «Appassionata» напряжение исходит от темповой ровности: аккумулируется, накапливается, не рассеиваясь в темповых переменах, нервная энергия музыки.

Искусство Рихтера-бетховенианца эпично. Сказанное вытекает из многих наблюдений, но мы сосредоточимся на трактовке музыкального времени – бетховенской трактовке и трактовке Рихтера по образцу бетховенской. Верней, может быть, сказать так: Рихтер воспринимает бетховенский мир как эпический, а бетховенское музыкальное время – как эпическое время, но, несомненно, такое восприятие отвечает характеру бетховенской музыки, питается ею.

Завершенность, целостность бетховенского мира (мы уже говорили о них) рисуется как завершенность и целостность эпоса: «его нельзя ни изменить, ни переосмыслить, ни переоценить» 10. И время в бетховенской музыке ощущается как время эпоса, чуждое незавершенности, «неготовости» как в целом, так и в любой своей части. Отсюда – мерность временного потока, отсюда преобладание тактирующего начала над началом фразировочным в игре Рихтера-бетховенианца. Он почти не изгибает темп в финальных rondi (Четвертая, Десятая, Одиннадцатая, Девятнадцатая сонаты): это для него эпические концовки, могущие быть остановлены в любую минуту, лишенные сюжетного интереса. Он не дает никакой временной грани между разработкой и репризой сонатного Allegro (Двадцатая, Тридцать первая сонаты): реприза – длящийся поток эпического повествования, но не итог, не синтез формальный и содержательный. Мерны речитативы, каденции (Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, Семнадцатая соната, Вариации ор. 34, Вариации ор. 35); ход времени в них не нарушаем, ни в коей мере не становятся они проникновением произвольного, колеблющегося в эпический мир. Равно – моменты синкопирования не ощущаются как нарушение мерности; синкопы, во всяком случае, не акцентируются (вторая часть Тридцать первой сонаты). Поток музыки может течь бурно, иногда и победительно-напористо, как во второй и третьей вариациях ор. 35, в h-moll-ной Багатели ор. 126, но он всегда мерный, он всегда у Рихтера заставляет почувствовать непоколебимую целостность эпоса 11

Эпичность означает сравнительно малое процессуальное, сюжетное напряжение бетховенской музыки в исполнении Рихтера. Интерес «продолжения» и «конца» в сущности очень слаб: велик интерес напряженной устойчивости, сохранного тонуса, целостности! Можно сказать, что действенность – крутые повороты бетховенской музыкальной драматургии – у Рихтера становится только вынужденной, долженствующей, испытующей целостность звукового эпоса (но никогда, заметим, не нарушающей ее). Именно так, как долженствование, слышится реприза первой части Одиннадцатой сонаты в рихтеровском исполнении: «что поделаешь, нужно идти дальше» (конец разработки не был вопросом, ответ на который дала бы реприза; он был широко разлившимся потоком цельной, непротиворечивой музыки: такая музыка может окончиться в любой момент). Предписанные текстом перемены темпа и динамики нередко ощущаются в игре артиста как честно выполненный им долг перед композитором; печать долженствования ложится на музыку, но не воплощает ли самая музыка идею долга, идею объективной необходимости – «es muss sein»? А глубокий пиетет артиста к бетховенскому тексту разве не есть пиетет, рождаемый эпосом,– непререкаемым, неподвластным переосмыслению и переоценке? Мы думаем об этом, слушая у Рихтера быстрые части Тридцатой и Тридцать первой сонат, финал Семнадцатой сонаты, заключительное Presto Третьего концерта и, конечно, финал сонаты «Appassionata» 12.

Слово «непротиворечивая» уже было сказано здесь. Рихтер строит свое исполнение на основе свойств непротиворечивости, целостности – эпических свойств бетховенского творчества, редко акцентируемых исполнителями. Совпадение явления и сущности, неотделимость характеристики от оценки (оценки благоговейной, исключающей активность переоценок) – это в игре Рихтера-бетховенианца определяет и объясняет многое. Мы писали о сравнительно слабом интересе артиста к процессуальной стороне музыки, к перемене, разрешению, исходу (финальные фуги в поздних сонатах – не исход, не катарсис, но глава эпоса, способного к бесконечному продолжению); артист не связывает себя традицией диалога, традицией «двух начал»: непротиворечивость, воплощенная в мерности исполнительского ритма, важна ему и в Десятой сонате и в Двадцать седьмой – в их Allegri, обычно поддерживающих традицию «диалогического» исполнения. В масштабах и более крупных Рихтер следует эпически-целостному Бетховену; разумеем единение solo и tutti (волею солиста) в бетховенских фортепианных концертах. Ни тени своеволия: высокая, благодетельная несвобода эпического певца по отношению к эпическому слову; в звуках воплощенная оценка бетховенской музыки как нетленного и не подвергаемого сомнениям духовного чуда 13.

Не подвергаемого сомнениям! Фаустианское, вопрошающее чуждо певцам эпоса, они не вопрошают – утверждают и принимают; Рихтер-бетховенианец ни о чем не выспрашивает бетховенскую музыку, не трогает ее сомнениями ума и не ищет в ней душевного облегчения; она для него Долг и Вера, и он служит ей, не сомневаясь разумом и не изнемогая сердцем. Поэтому вы не услышите томления в начальной фразе Восемнадцатой сонаты у Рихтера; исполнительская интонация здесь сосредоточенно-волевая; не услышите просьбы и вопроса в первом мотиве финального Rondo из Седьмой сонаты – и он волевой, и он ровно-упругий, словно шаг неспешного бега. Поэтому пианист охотно отвечает утвердительной динамике crescendo-forte и не настаивает на частых сменах динамики – мятежных, тревожащих (назовем разработку первой части Восьмой сонаты и финал сонаты «Appassionata» в его исполнении). Поэтому полифония никогда не бывает у артиста разымающей, аналитической силой, бетховенская полифония для него всегда согласованность, целостность, она для него момент глубокого удовлетворения в бетховенской его Вере. Неужели мы ошибаемся в этом? Но откуда тогда покой, источаемый именно полифоническими фрагментами в Тридцатой сонате (тема финала), Фантазии для фортепиано, хора и оркестра (dolce в заключении эпизода Marcia), Восьмой сонате (начало второй части)? Откуда умиротворяющая сомкнутость полифонической ткани в этих фрагментах? Откуда поразительная целостность фуг?

Почти пятьдесят лет назад А. В. Луначарский в статье «Музыка и революция» дал мысли, многозначащие и волнующе близкие к теме наших размышлений: «...Нужны не музыканты, которые бы шопенизировали или дебюссизировали самого Бетховена. Нам нужны либо кристально чистые, честные, спокойные, могучие исполнители, которые бы, как в ясном зеркале, давали нам образы всего исполняемого, или тип исполнителей тенденциозный, страстный, все преломляющий сквозь собственную призму, на все налагающий собственную печать, который, быть может, будет бетховенизировать нам и Баха и Дебюсси»14. Здесь охарактеризован Рихтер-бетховенианец! Кристально чистый, честный, могучий – это он. «Бетховенизирующий», сотворенный Бетховеном в важнейших своих исполнительских качествах (хотя и не налагающий на все собственную печать) – он. И нужный нам как моральный пример, как огромная творческая личность.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Почти все эти произведения записаны С. Рихтером на пластинку; многое в статье основано на анализе рихтеровских грамзаписей, хотя главной пищей уму все же остаются живые концертные впечатления.

2. Толчком для наших рассуждений послужило известное место из «Диалогов» Стравинского: «Бах Стоковского». Но такого Баха никогда не существовало. Выражение «Стоковский Баха» имело бы гораздо больше исторического смысла». «Бах Стоковского», конечно, существует, коль скоро существует оригинальная исполнительская версия баховского текста (исторически нелепая ситуация: «Стоковский влияет на Баха» – в философско-эстетическом смысле совсем не кажется нелепой); но существует, конечно, и «Стоковский Баха»: в данном случае скорее как неосознанное и неизбежное явление, нежели желанное, сознательно заданное. Рихтер Бетховена это не только неизбежность, это плод сознательных усилий сформировать себя по меркам бетховенского творчества. Тягостной неизбежностью в данном случае будет «Бетховен Рихтера» – неизбежностью: ибо, во-первых, не по всем меркам бетховенского творчества сформировался Рихтер, ибо, во- вторых, мы воспринимаем исполнителя всегда и как объект и как субъект музыкального искусства.

3.Отблески романтических колоритов, если и появятся у Рихтера-бетховенианца, то они – в соответствии с «духом идеального» – укажут на умеренный, чуть схоластический романтизм Мендельсона («воздушные» трели в конце Третьей сонаты, невесомое, эльфическое Presto в Рондо для фортепиано с оркестром) или даже на романтизированное моцартианство Гуммеля (мороз- но-искрящиеся пальцевые фигурации в финалах Тридцать второй сонаты, Третьего концерта, в первой части Тридцатой сонаты).

4.Для нашего читателя такое состояние лучше, быть может, назвать не шиллеровским, а тютчевским.

5. Какая, например, поразительная упорядоченность в рихтеровском исполнении Пятнадцати вариаций с фугой ор. 35! Здесь нет никаких «прометеевских» борений: мир полностью сформирован и разумен. А как четка и цельна у Рихтера «брукнеровская» фа-мажорная тепа в финале Третьей сонаты! Ничего нет в ней мистически-первозданного, ничего «становящегося»: все уже осуществилось, все «стало». На редкость прозрачны рихтеровские трели в финалах поздних сонат; ни в один миг не напомнят они о том таинственном «гуле мироздания», с которым обычно связывают звуковые образы этих финалов.

6. Именно так толкует Б. Яворский бетховенские аккорды plaqué (плашмя): покоряюще верное мировоззренческое объяснение исполнительского приема, соответствующее, несомненно, тому, что делает Рихтер.

7. Цит. по сб:: «Из истории советской бетховенианы». М., 1972, с. 13.

8. Как показал недавно В. Цуккерман, образы эти верны и в конструктивном смысле: Бетховен из «камня-звука» высекает «пламя» мелодии, упорно повторяемый звук становится источником мелодической мысли.

9. Трансляционная запись сонаты (Зал имени Чайковского, 22 января 1971 года) сохранила нам реакцию слушателей на исполненное: несколько мгновений тишины и лишь затем – аплодисменты. Тишина была благоговейной и чуть растерянной: неужто завершилась, иссякла музыка, которая еще миг назад обладала таким высоким тонусом, в которой ничто не предвещало конца? Подобное мы наблюдали и испытывали сами по окончании Тридцатой сонаты в ленинградском концерте Рихтера 20 января 1972 года.

10. №. Бахтин, Эпос и роман. «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 105. Нам много дали мысли об эпосе, содержащиеся в этой интереснейшей работе.

11. В кратких моторных trio (третьи части Четвертой, Седьмой сонат) музыкальное время у Рихтера словно останавливается, так велика мерность. Здесь полная аналогия «вневременному зиянию» (Бахтин) между двумя моментами времени в эпическом сказании: смежные эпизоды сказания разделены временным промежутком, в который ничего не произошло и ничего не изменилось.

12. Рихтер свободен здесь от власти устойчивых традиций «бури и натиска». С большим чувством артистического достоинства выбирает он темп и динамику, делающие финал эпически ясным.

13. И пусть не покажется нелепой мысль о том, что наивысшее свершение Рихтера-пианиста – заключительная часть Фантазии для фортепиано, хора и оркестра, там, где фортепианная партия растворяется в звуковом целом.

14. Цит. По сб.: «Из истории советской бетховенианы», с. 16.

В. Горностаева

"Советская музыка", 1975, № 7

ИНТЕРПРЕТИРУЯ РОМАНТИКОВ

Говоря о таком значительном, сложившемся и зрелом художнике, как Святослав Рихтер, невольно пытаешься окинуть взглядом весь его артистический путь. Вспоминая и размышляя, понимаешь, что путь этот имеет свои этапы, отмеченные определенными и характерными тенденциями. В то же время, отличительные особенности каждого из этих периодов складываются в единую и глубоко последовательную линию. Поэтому и границы между периодами творческого пути можно провести лишь весьма условные. Удобно и естественно, анализируя, делить артистический путь пианиста на периоды: «раннего», «среднего», «позднего» Рихтера, так как есть существенная разница между «неистовым романтизмом» молодого Рихтера 40-х годов и законченным, сложившимся исполнительским почерком зрелого художника – Рихтера 70-х годов.

Но при этом весь творческий путь артиста подчинен своей неодолимой закономерности исполнительских тенденций, своему глубокому и своеобразному духовному миру; отмечен на всех этапах высотой художественного мышления и культуры, столь универсальной и всеохватывающей, что можно смело говорить о философском смысле интерпретаций Рихтера. Особенно когда идет речь о таких крупнейших представителях немецкого романтизма, как Шуберт, Шуман, Лист...

В интерпретациях Рихтера мы слышим искания эпохи романтизма, высоту немецкого идеализма, религию и философию XIX столетия. И рядом с этим бунтарский мятежный дух эпохи Sturm und Drang. Именно это последнее особенно запомнилось в раннем периоде исполнительства Святослава Рихтера. Бурный, демонический темперамент молодого Рихтера проявлял себя в незабываемых интерпретациях музыки Листа. Соната h-moll, Мефистовальс, «Погребальное шествие», «Годы странствий», Полонез E-dur, первый, второй и третий «Забытые вальсы», трансцедентные этюды...

Казалось, только в его лице Лист обрел, наконец, свой подлинный масштаб: интеллектуальный, философский, одновременно поражающий и глубиной мысли, и напряженностью драматизма, и поистине стихийным, пианистическим размахом. (Достаточно вспомнить неоднократно исполнявшийся Рихтером в конце 50-х годов цикл Восемь трансцедентных этюдов.)

Была еще одна особенность, отличавшая ранние рихтеровские интерпретации Листа. Для того, чтобы понять ее, надо внимательно вглядеться в характерные черты индивидуальности Рихтера, в тот особый склад его натуры, который многое помогает нам понять в его искусстве. Многогранной личности свойственна общая художественная одаренность, проявляющая себя в увлечениях различными искусствами. Увлечения эти настолько глубоки и постоянны, что сопровождают его всю жизнь, являясь той необходимой художественной атмосферой, которая невольно складывается вокруг него, питая и стимулируя его творчество. Речь идет не просто о хорошем знании того или иного искусства; знании, которое естественно предположить в человеке такой высокой общей культуры. Увлечения, о которых сейчас говорится, отличаются от обычного интереса к искусству у культурного человека. Речь идет об активном постижении, о страстном желании овладеть средствами того искусства, которое так притягивает и влечет его к себе.

Одна из этих постоянных склонностей Святослава Рихтера – страстная любовь к театру, любовь, которую он пронес через всю свою жизнь. И так же, как увлечение живописью побуждало его писать картины, постоянно организовывать художественные выставки у себя дома, так и любовь к театру не только заставляла его присутствовать буквально на. всех театральных премьерах (Москвы, Ленинграда и других городов мира, в которых предоставлялась возможность), но также еще и постоянно ставить у себя дома различные театральные спектакли, приглашая для этого артистическую молодежь, а иногда и лично участвуя в этих маленьких домашних постановках...

Легко представить, в какой степени знание театра и любовь к нему помогали ощущать молодому Рихтеру все театральное в музыке Листа. Разумеется, не «театрального штампа», а той подлинно высокой театральной драматургии, которую необходимо «чувствовать изнутри».

Очень характерная черта пианиста: полное отсутствие чувственной эмоциональности, столь распространенной среди большинства исполнителей, играющих романтическую музыку. Очищенная от налета чувственности, романтика Шумана и Шуберта обретает у Рихтера удивительное целомудрие и высоту. Чистейшая поэзия и лирика шубертовских и шумановских образов запоминалась в его интерпретациях как явление особенное, ни с чем не сравнимое. Наряду с этим поражал поистине исполинский масштаб шубертовского «Скитальца», который под руками молодого Рихтера приобретал подлинно прометеевскую мощь. Была в неистовом темпераменте «раннего Рихтера» титаническая сила, которую невозможно забыть, гипнотизировала она в те годы всех, слушавших его концерты...

И, может быть, именно поэтому в следующем периоде развития Рихтера – интерпретатора романтической музыки, по-видимому, наступила полоса новых тенденций. Думается, что большое значение для этого периода (назовем его условно «средний») имело глубокое увлечение творчеством Шуберта. Это не означает, конечно, что ранее он не играл Шуберта, но столь много, как в 60-е годы, пожалуй, все-таки прежде не играл. Но очень интересно проследить, как на афишах 50-х годов привычное сочетание – «Шуберт – Лист» постепенно (к 60-м годам) уступает место целым «монографиям» Шуберта. Сонаты a-moll, G-dur, D-dur, A-dur, B-dur, Неоконченная соната C-dur, Allegretto c-moll, Klavierstücke e-moll, es-moll, Es-dur, C-dur, Марш и трио E-dur, 11 вальсов op. 18 a, лендлеры, экосезы, экспромты, музыкальные моменты, фантазия «Скиталец», Соната H-dur. Таков далеко не полный перечень играных в те годы произведений Шуберта. В этих шубертовских «монографиях» 60-х годов очень ясно проступают тенденция к созерцательным, углубленным образам, поиски интимных, камерных звучаний.

Говоря о Рихтере – интерпретаторе Шуберта, нельзя забывать, что в его репертуаре также и камерно-вокальный Шуберт. Циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», частично «Лебединая песнь» неоднократно исполняются в концертах с певицей Н. Дорлиак. Естественно, что такое проникновение в мир шубертовских образов было глубоким и подлинным. В этом своем среднем периоде исполнительства Святослав Рихтер, на наш взгляд, шел к самоограничению, к аскетизму, к постижению все более утонченных и психологически сложных образов. Рихтеровские интерпретации Шуберта в те годы стали целой исполнительской эпохой в сознании поколения музыкантов, настолько неповторим был высокий духовный мир Шуберта, воссозданный гениальным пианистом. Долгое общение с Шубертом, думается нам, оставило свой глубокий след в развитии Рихтера-музыканта. К Шуберту возвращается он постоянно, имея в репертуаре многие его произведения.

Постоянное тяготение к романтике вообще характерно для исполнительской биографии Святослава Рихтера. Нет возможности охватить в небольшом очерке даже все произведения романтической музыки (Шумана, Шопена, Мендельсона, Грига и т. д.), которые имеются в его огромном репертуаре и к которым он возвращается неоднократно на протяжении своей концертной жизни. Можно только лишь коснуться отдельных его исполнительских интерпретаций, считая их в чем-то для него наиболее характерными.

Так, в позднем периоде исполнительства Святослава Рихтера шумановские циклы «Симфонические этюды» и «Пестрые листки» хочется отнести к шедеврам исполнительского искусства. В этих интерпретациях «позднего» Рихтера, на наш взгляд, нашли свой синтез лучшие черты раннего и среднего периодов. В цикле «Пестрые листки» Рихтер раскрывает психологическую углубленность образов позднего Шумана, мир тончайшего лирического созерцания. Вместе с тем чистота и высота музыки Шумана сочетаются в интерпретации пианиста с драматическим напряжением, стихийным размахом и дирижерской волей. Гигантское полотно «Симфонических этюдов» (Рихтер играет все вариации Шумана, вместе с позднее написанными пятью дополнительными этюдами) приобретает в его исполнении воистину «симфонический» масштаб, сохраняя при этом камерную интимность и утонченность, как бы акварельность поэтических образов. И опять трудно переоценить значение так называемой «концертмейстерской» деятельности Рихтера. Камерно-вокальные циклы Шумана «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» (так же, как и вокальный Шуберт) исполнялись им неоднократно с Н. Дорлиак. В репертуаре Рихтера такие произведения, как Квинтет Шумана, его Скрипичная соната, скрипичные дуэты Шуберта и т. д... Тема Рихтер-ансамблист мало освещена в музыкально-критической литературе, хотя безусловно представляет огромный интерес для изучения творчества этого уникального артиста. Нам думается, что помимо феноменальной одаренности Святослава Рихтера, делающей для него возможным амплуа и солиста, и ансамблиста, и концертмейстера, причина этой универсальной музыкально-исполнительской деятельности лежит в потребности горячего и активного участия во всем том, что он по-настоящему любит. Ему не хватает одного лишь знания того или иного искусства, ему необходимо овладение средствами его. Еще со студенческих лет, когда ему было мало «знать на слух» симфоническую литературу, и понадобилось организовать постоянное четырехручное исполнение (в консерваторском НСО) почти ста симфоний различных авторов. И на протяжении всей жизни ему мало одной лишь фортепианной музыки. В юности он работает концертмейстером оперного театра. В зрелости он увлекается дирижированием. Снова и снова возвращается к различным видам ансамблевой музыкальной литературы – скрипичной, виолончельной, вокальной, постоянно обновляя свой и без того грандиозный музыкальный репертуар. Это всеохватывающее постижение музыки, свойственное Рихтеру, находит свое проявление и в поздних записях совместно с Фишером-Дискау вокального цикла Брамса «Прекрасная Магелона». И так же как трудно разделить Рихтера – интерпретатора вокальных циклов Шуберта и Шумана от Рихтера – интерпретатора фортепианной музыки Шуберта и Шумана, так для нас неделимой является интерпретация музыки Брамса Рихтером, в каком бы амплуа он ни выступал: аккомпанирует ли он Фишеру-Дискау вокального Брамса, выступает ли как солист в брамсовском Концерте D-dur с симфоническим оркестром, исполняет ли он скрипичные сонаты в ансамбле с Давидом Ойстрахом или играет в своем сольном концерте фортепианного Брамса. Сумрачное, трагическое напряжение 1-й темы Скрипичной сонаты d-moll с его «ползущими туманами» так же незабываемо в исполнении Рихтера, как царственная поступь первых аккордов фортепиано в B-dur’ном Концерте Брамса. А лирически сокровенные, как бы «рассказанные самому себе» поздние интермеццо Брамса (ор. 116, 119) перекликаются с иными песнями цикла «Прекрасная Магелона», продолжающими линию немецкой лирики, идущую от Шуберта к Малеру...

Заканчивая маленький очерк о Рихтере – интерпретаторе романтической музыки, заметим, что Святослав Рихтер – явление, трудно укладывающееся в рамки какого-либо очерка. Писать о нем очень сложно. Постоянно ощущаешь упрощенность и узость высказанного...

Г.Коган

"Советская музыка", 1975, № 7

ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Пианистами делаются по-разному.

Большинство шло к музыке от фортепиано, от ранних и многообещающих успехов в технике игры на этом инструменте. Таким путем шли и те, кто впоследствии развился в незаурядных музыкантов, выдающихся художников-интерпретаторов.

Путь Рихтера был иным. Рассказывают, что в юности в Одессе он менее всего думал о пианистической карьере. Игра на рояле была для него не самоцелью, а средством музицирования. Он увлекался театром, выполнял концертмейстерские обязанности в опере, жадно поглощал всевозможную музыкальную литературу – фортепианную и вокальную, ансамблевую и оркестровую. Лишь позже, в Москве, в классе Г. Нейгауза, и, очевидно, под его влиянием, он начал всерьез задумываться над возможностью пианистической концертной деятельности.

Он шел к фортепиано от музыки.

Это наложило ясный отпечаток на его игру. Большие пианисты предыдущей эпохи – Падеревский, Зауэр, Бузони, Годовский, Гофман и другие – при всех между ними различиях были все влюблены в свой инструмент, в специфику его звучания, в моторную радость беготни и вольтижировки на его клавиатуре. Эта влюбленность делала их порой неспособными устоять перед прельстительными соблазнами какого-нибудь чарующего звучания либо пьесы, «аппетитной» лишь в чисто пианистическом отношении.

Рихтер не похож на этих прославленных мастеров. Он ценит, конечно, уникальные музыкантские возможности фортепиано и технически великолепно владеет ими. Любые трудности моторного порядка преодолеваются им во время исполнения свободно, словно сами собой, «по пути» музыкального высказывания. Его forte энергично, pianissimo деликатно и нежно. Но за всеми этими и многими другими пианистическими качествами не чувствуется той особой, физической радости прикосновения к клавише, которая живет в пальцевых подушечках «первородных» пианистов; оттого, например, рихтеровские piano и pianissimo звучат иногда недостаточно «осязаемо», несколько абстрактно. Ибо «предмет» его влюбленности – не фортепиано как таковое, а нечто иное, к чему он одержимо тянется душой через фортепиано, поверх него: Музыка.

Игра Рихтера – прежде всего игра большого, огромного музыканта, полного безраздельного благоговения перед открывающейся ему, а через его посредство слушателям, музыкой великих ее творцов. Никакого по отношению к ней своеволия, никакой не то что уступки – мысли о таковой ради личной ли прихоти, или вкусов, привычек, пристрастий аудитории, или эффектов, подсказываемых инструментом. Только она – Музыка с большой буквы, всегда отборная, художественно высокая, всегда прямое, без искушающих отклонений, проникновение в самую сокровенную ее глубь, сокровенную для других, простую и непреложную как истина – для него.

Никакого своеволия. Да и вместе с тем – все по-своему, не так, как у других. По-своему не потому, что не согласился с автором, не из желания «выразить себя», «сделать иначе», а потому, что вглядывается в нотный текст, вслушивается в музыку не добросовестно безличный «передатчик», а большая личность, неповторимая индивидуальность, мыслящая, чувствующая, слышащая по-своему, так, как никто другой. Индивидуальность живая, все время растущая, развивающаяся, изменяющаяся. По-другому играл Рихтер в московских концертах сезона 1974/75 года некоторые из ранее исполнявшихся им произведений – с тем же мастерством и убедительностью, так же благоговейно, но с большей свободой, словно сбрасывая какие-то внутренние оковы, порой ощущавшиеся прежде в его игре.

Репертуар Рихтера огромен: в него входят Бах и Моцарт, Бетховен и Шуберт, Шуман и Шопен, Лист и Брамс, Мусоргский и Римский-Корсаков, Глазунов и Рахманинов, Дебюсси и Скрябин – короче говоря, едва ли не все значительное, что есть в фортепианной литературе. Все это интерпретируется им поистине замечательно. Одинаково замечательно? Пожалуй, нет. Шопен, например, кажется мне не всегда соприкасающимся с художественной натурой Рихтера; его грандиозному и глубокому Листу порой не хватает ораторского пафоса, игры красок, стремительных accelerando, ломающих метроритмические путы. Зато в музыке нашего времени, в сонатах Прокофьева, в Прелюдиях и фугах Шостаковича, он положительно не имеет себе равных: имею в виду здесь не только и даже не столько поразительное техническое совершенство рихтеровского исполнения, сколько говорящую выразительность его пальцев, интонационную содержательность музыкальной речи. И еще – в произведениях различных авторов, в частности Бетховена, мне хотелось бы особенно отметить незабываемые моменты, когда пианист уже словно не играет, а как бы только истово слушает, созерцает развертывающееся в тишине явление Музыки, моменты, о которых хочется сказать словами поэта: «Горними тихо летела душа небесами».

Артист, поднимающий слушателей на такую высоту, сам представляет собой несомненное явление – не только в масштабе современности, но и за ее пределами. И тут, на этой высоте уже теряют всякое значение частности вроде вопроса о большем или меньшем чувственном обаянии рихтеровского звука. Лист в этом отношении, как известно, уступал Тальбергу; однако игра Листа составила эпоху в пианистическом искусстве, слава же Тальберта оказалась непрочной и скоропреходящей.

Немцы с заслуженной гордостью говорят о «трех великих Б» своей музыки – Бахе, Бетховене и Брамсе. Мы можем с тем же правом говорить о «трех Р» русского пианизма – Рубинштейне, Рахманинове и Рихтере. Третий из них достойно стоит рядом со своими двумя великими предшественниками, достойно представляет советский пианизм в современном мире и в истории пианистического искусства.

Евгений Федорович Светланов.

"Святослав Рихтер (К 60-летию)".

Святославу Рихтеру шестьдесят лет. Трудно поверить, но это так. Казалось бы, совсем недавно талантливый юноша поражал каждым выступлением видавших виды москвичей, которые уже тогда сразу отдали ему свои сердца. Легенды рождались одна за другой. Молва катилась из края в край, но и она отставала от того, кто являлся причиной ее возникновения. Критики захлебывались от восторга, проявляя редкое единодушие и несвойственную им смелость в оценке явления — Рихтер. И в данном случае они не ошибались. Правда, ошибиться было попросту невозможно. Настолько ярко заявил о себе во весь голос молодой музыкант.

Были ли в то время пианисты, равные Рихтеру? Теперь нам легко ответить на этот вопрос. Тогда, справедливости ради, надо сказать, что появились одаренные музыканты, которые, на первый взгляд, не уступали Рихтеру в технике, в умении извлечь из рояля тончайшие краски, в музыкальной памяти и так далее. Но прошло немного времени, и стало ясно, что Рихтер уникален и неповторим. Масштабность его дарования не ограничивалась лишь мастерским владением инструментом. В молодом пианисте поражала прежде всего необычайная глубина мысли, высочайшая зрелость и законченность артистического облика и, конечно, многогранность. Нынешние слушатели Рихтера вряд ли знают о том, что он сочинял музыку, писал картины, дирижировал, снимался в кино, работал концертмейстером в оперном театре, где изучил и полюбил на всю жизнь оперы великих композиторов, познал вокальное искусство.

Говоря о становлении Рихтера, надо сказать о том, что судьба привела его в класс великого советского музыканта Генриха Нейгауза. Вот случай, когда ученик оказался достойным своего учителя! И все чаяния прославленного профессора нашли выход в пестовании любимого подопечного. Нейгауз гордился Рихтером так же, как Рихтер гордился тем, что его учил Нейгауз. Учил не только тайнам профессии, но и всему, чему мог научить. А здесь — поистине необъятный простор, ибо Нейгауз был одним из самых образованных людей нашей эпохи, и научить он мог всему. Надо было только взять от него как можно больше, а ведь это не всегда и не всем ученикам удавалось сделать. Рихтеру это удалось. Вот почему он был достоин своего учителя.

Нейгауз много и постоянно говорил и писал о своем ученике, анализируя искусство Рихтера, его творческие победы, фактически являясь не только учителем, но и подлинным критиком пианиста. Когда я говорю «пианист», то ловлю себя на мысли: ведь это не то определение! Конечно, Рихтер — пианист. Пианист, который находится в ряду таких великих пианистов, какими мы знаем братьев Рубинштейнов, Листа, Рахманинова. Но названные гении были не только пианистами. Каждый из них — явление, далеко выходящее за пределы исполнительского инструментального искусства своего времени. Антон Рубинштейн не без иронии отмечал: «Теперь все хорошо играют на рояле...» А уж тем более теперь. Каждый из нас является свидетелем небывало высокого общего уровня искусства советских музыкантов-исполнителей. Можно себе представить, что бы сказал тот же Рубинштейн по поводу того, что ныне все действительно хорошо играют на рояле. Но все же Рихтер, как космический корабль, преодолевший все оковы земного притяжения, неуклонно устремлен в беспредельные просторы Галактики, и в этом ему нет равных сегодня на нашей планете!

О нем много написано восторженных слов. Еще больше сказано. Но, пожалуй, никому не удавалось объяснить, что такое Рихтер так, как тому же Нейгаузу, который постиг своего ученика наиболее полно и глубоко. Поэтому я и не беру на себя непосильную задачу разгадать «загадку» Рихтера. Я хочу просто выразить то малое, что поддается слову, ибо мои слова бессильны передать мое отношение к искусству великого музыканта, которого я имел несравнимое счастье слушать в концертах и выступать с ним в творческом ансамбле.

Говорить о том, что ему подвластны все стили и эпохи — значит, безнадежно повторять сказанное. Говорить о том, что в исполнении Рихтера музыка предстает в уникальном, подлинно авторском, изначальном и единственно верном прочтении — также не сказать ничего нового. Но умолчать об этом невозможно. И когда личность артиста овеяна ореолом магии таинства, то я просто вспоминаю о том, что Рихтер занимается на рояле всю жизнь, фактически проводя за инструментом большую ее часть. Не есть ли в этом некоторое объяснение той магии таинства? «Полное самопожертвование ради искусства»,— говорим мы часто в таких случаях. Для Рихтера это не самопожертвование. Для него — это единственный способ существования, и в этом конечная цель всей его жизни. Все для него теряет смысл, если он вынужден по каким-либо причинам отрываться от инструмента. Тогда — катастрофа! Итак, титанический труд при гениальной одаренности делает Рихтера явлением не таким уж загадочным, и все потихоньку становится на свои места в попытках разгадать причину, почему Рихтер стал Рихтером.

Я прекрасно понимаю, что сегодня не тот случай, когда надо много говорить о значении Рихтера для нашей советской музыкальной культуры, для всей музыки нашей эпохи. Это и так ясно. Но одно я хотел бы выделить особо. Рихтер всегда являлся и является первооткрывателем. Он никогда не идет хожеными дорогами в искусстве и никогда не боится рисковать, открывая для слушателей новое. Это качество творческой натуры выгодно отличает его от многих коллег. За радость первооткрытий мы должны быть особенно благодарны Рихтеру — гениальному музыканту, которым мы гордимся и встреч с которым так всегда ждем.

Евгений Светланов. Музыка сегодня. Сборник статей, рецензий, очерков. Изд. 3-е. М.: Всесоюзное изд-во “Советский композитор”

Арам Хачатурян

«Комсомольская правда», 1975, 20 марта

КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ – СОБЫТИЕ

При жизни музыканта, который находится в полном расцвете сил и выступает с блестящими концертами, не принято говорить – гениальный. Но мне сегодня хочется сказать о Святославе Рихтере, что он гениальный музыкант. Каждый концерт этого замечательного пианиста – всегда большое художественное событие. И не случайно его концерты неизменно проходят в переполненных залах с огромным успехом.

Исполнение и построение концертных программ Рихтера глубоко продуманы. Так уметь перевоплощаться, переноситься из одной эпохи в другую, так передавать все стилевые особенности произведения не часто удается музыкантам. У Рихтера убедительно исполнение и классических, и современных произведений. Советскую музыку, и в частности теперь уже ставшую классической музыку Сергея Сергеевича Прокофьева, Рихтер играет совершенно изумительно. Мой любимый и высокочтимый учитель Николай Яковлевич Мясковский, основоположник советского симфонизма, как известно, не был пианистом, но писал и для фортепиано. Я вспоминаю, как была сыграна Рихтером Третья соната Мясковского, подчеркиваю, композитора, казалось бы, не очень «фортепианного». Но как он выявил пианизм Мясковского, как блестяще показал его! Мне, знающему хорошо музыку моего учителя, это исполнение открыло новую страницу в творчестве Мясковского. Прекрасно Рихтер исполняет произведения Шостаковича. Фуги и прелюдии, сыгранные пианистом недавно на концерте, имели огромный успех. Насколько я знаю, и автор был очень доволен этим исполнением.

Рихтер так владеет инструментом, играет с такой страстью, таким темпераментом и виртуозным мастерством, что удивляешься этой воле, этому артистическому динамизму и силе.

Несколько лет назад, возвращаясь из Румынии, я ехал в Москву вместе с выдающимся пианистом современности Артуром Рубинштейном. Рубинштейн должен был дать концерт в Москве, и я видел, как он волновался перед этим концертом. Я спросил его: «Артур Игнатьевич, почему Вы так встревожены, волнуетесь?» – «Ну как же, милый мой, – сказал он мне, – я же еду в Москву... А ведь в Москве живут, работают и выступают Святослав Рихтер и Эмиль Гилельс».

Мне было радостно, что этот артист, объездивший весь мир, чувствовал особенную ответственность за выступление в Москве.

Рихтеру исполняется шестьдесят лет. Большая дата. О современниках трудно говорить, но мне кажется, что Рихтер – это эпоха в пианистическом искусстве, в искусстве советского, русского пианизма. Известно, что школа пианизма в России всегда была очень высокой. Достаточно вспомнить Сергея Васильевича Рахманинова, Александра Николаевича Скрябина и многих других. И несомненно, что в истории советского пианизма имя Рихтера и его искусство будут занимать одно из самых почетных и замечательных мест.