Рецензии

80-е годы

1980

Фотография из статьи "Гостям олимпиады", "Мелодия", 1980, №3.

Т.Гайдамович. ВСТРЕЧИ С МАСТЕРОМ. «Советская музыка», 1980, №12.

1981

"Записи Святослава Рихтера". "Мелодия", 1981, №3.

М. Нестьева. "РИХТЕР ИГРАЕТ БЕТХОВЕНА". «Советская музыка», 1981, №9.

1982

А.Полежаев. МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. (Об исполнении Рихтером Сонаты оп.111 Бетховена. Фрагмент). «Советская музыка», 1982, №2

Г.Шохман. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ И СЕМЬ ВЕЧЕРОВ. «Советская музыка», 1982, №5, фрагменты.

1983

С. Давлекамова. «РЕПЕТИРУЕТ СВЯТОСЛАВ РИХТЕР». «Советская музыка», 1983, №2.

Им. ПОПОВ. ЭТО - РИХТЕР! «Музыкальная жизнь», 1983, №14.

Б. Маранц. Три программы в Горьком. «Советская музыка», 1983, №11.

В.Юзефович. «Созвучия» рихтеровских фестивалей. «Советская музыка», 1983, №11. См. FESTIVALS/December Nights.

1984

Ан.Вартанов. ШЕСТЬ ФИЛЬМОВ С РИХТЕРОМ. «Радио и телевещание», 1984, №1

1985

К.Цатурян. "Святослав Рихтер". "Мелодия", 1985, №3.

А.Х. Рихтерова галактика. «Советская музыка», 1985, №10.

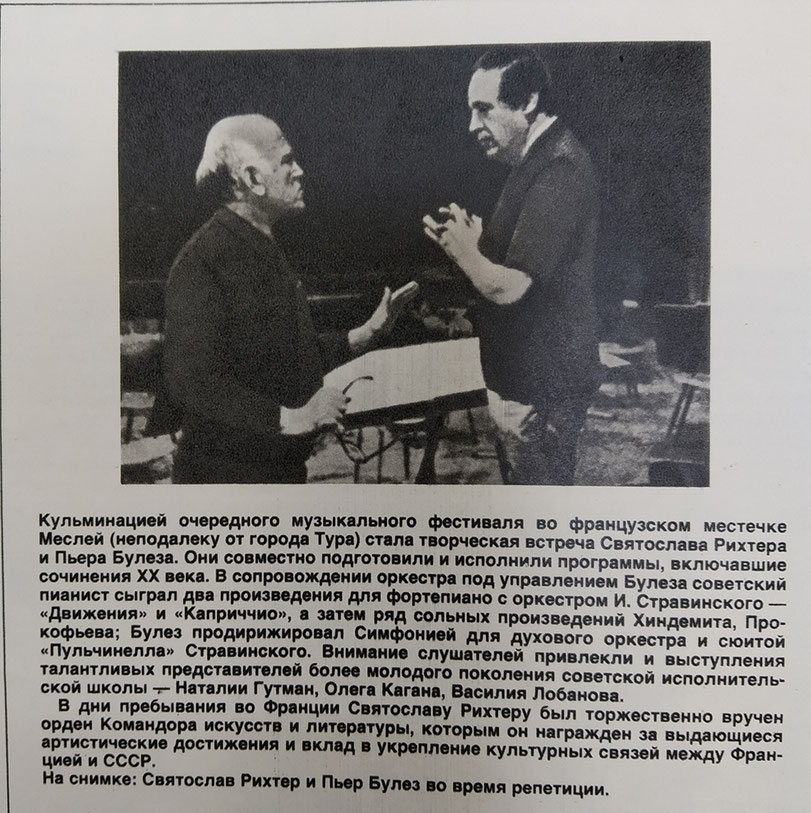

Рихтер и Булез в Мэле. "Музыкальная жизнь", 1985, №20.

Автор – Музыкант. Концертное обозрение: 1985, ноябрь – декабрь. Фрагмент. «Советская музыка», 1986, №4.

1986

В.Юзефович. "Декабрьские вечера". "Мелодия", 1986, №3.

Л.Гаккель. Уроки (фрагменты). «Советская музыка», 1986, №7.

1987

И.Райскин. Три «монографии» Святослава Рихтера. «Советская музыка», 1987, №1

Фотография из статьи "Гостям олимпиады", "Мелодия", 1980, №3.

Т.Гайдамович.

«Советская музыка», 1980, №12.

ВСТРЕЧИ С МАСТЕРОМ

“Audentis Fortuna juvat”1

К встрече с Рихтером готовятся радостно и строго. Задолго до его прихода собираются на репетицию студенты, ассистенты-стажеры Московской консерватории – участники исполнения Камерного концерта Альбана Берга для фортепиано, скрипки и тринадцати духовых инструментов. Настроение у всех праздничное, приподнятое. Здесь и неизменно волнующее ожидание предстоящей работы, и сознание заслуженного успеха минувшего концерта, а также неизменная тревога – а что скажет сам Святослав Теофилович, на чем сегодня сосредоточит он свое внимание? У всех одно стремление – сделать все для того, чтобы репетиция проходила в режиме «наибольшего благоприятствия».

Он появляется всегда иным, неожиданным. Смены его настроений, приливы их и отливы уловить так же трудно, как и измерить порождающий их океан мыслей и чувств. Быть может, изменчивость эмоциональных состояний, в какой-то степени отражающая непрерывность происходящей в Рихтере духовной работы, способствует тому, что каждая встреча с ним – будь то репетиция, а тем более концерт – приобретает характер первозданности. Необычность мира этого художника не подлежит простому логическому объяснению. Он не только самобытен в своей глубине и объемности, но самобытен и характер его проявления: редко в словах и всегда в искусстве, в его убеждающей и подчиняющей силе.

Изменчивость слагаемых, в сумме создающих неповторимость атмосферы, в которой работает Рихтер с молодым ансамблем, имеет и некоторые константы. Одна из них – личная готовность артиста к той «священной жертве», чем по существу является для Рихтера каждое соприкосновение с Музыкой. Другая – его сверхчувствительность к внутреннему состоянию своих партнеров. Иногда достаточно одного слова, чаще взгляда или даже несколько резче обычного повернутой страницы, чтобы Святослав Теофилович уловил несвойственную кому-то из участников ансамбля нервозность. С этого мгновения, несмотря на напряженность общего рабочего тонуса репетиции, глаза Рихтера неоднократно обращаются к музыканту – он как бы проверяет свое первое, мимолетное впечатление. А в перерыве обязательно следует мягкая, деликатная попытка разобраться в произошедшем. В случайном, словно спонтанно возникшем разговоре Святослав Теофилович бережно нащупывает причины непривычного состояния своего собеседника. Нащупывает и чаще всего помогает восстановить необходимое душевное равновесие.

Какое мгновение своего личностного проникновения в музыку Берга нашел Рихтер наиболее для себя приемлемым, чтобы впервые встретиться с ансамблем? Не просто ответить, как не просто и уловить момент приятия Мастером всякого художественного решения. Всегда ясное для партнеров, императивное в своей властной устремленности, для самого Рихтера оно суть сложных, порой мучительных переживаний, долгих исканий. Об этих переживаниях догадываются только те, кому дано уловить неожиданное изменение световой гаммы взгляда, сумрачность внезапно насупленных бровей, строгую линию плотно сомкнутого рта, выразительность которого так удивительно уловил художник О.Кокошка в портрете пианиста, подаренном ему автором.

Можно только предположить, что Рихтер встретился с ансамблем в тот период, когда реальное звучание партитуры стало для него непреложным условием последующей работы. К этому времени под руководством дирижера Ю.Николаевского ансамбль духовиков полностью освоил сложнейшую партитуру концерта. Эта задача усугублялась еще и тем что каждый из участников ансамбля по существу – солист. Ни одна партия не дублируется. Здесь следует отметить серьезную, самостоятельную работу дирижера и каждого исполнителя.

Дар Рихтера музыкален и архитектурен. Музыкален – если понимать под этим его способность слышать не отдельные звуки, а «музыку сфер» во всей многосложности ее связей со структурой мира, его законами и метаморфозами. Архитектурен – если вспомнить, что основной закон зодчества – соотношение горизонтали и вертикали, устойчивости и устремленности – присущ музыкальным конструкциям Рихтера. Им поверяет художник глубинный смысл своих концепций, их отношение к «выси», к идеалу. Выстраивая целое, выверяя детали, Рихтер беспощаден к себе, своим силам, времени, партнерам. Процесс творчества отмечен такой мощью внутреннего борения, что заставляет вспомнить античных героев.

Однако обо всем этом можно лишь догадываться. На репетициях Рихтер сдержан, скромен, отзывчив и неизменно доброжелателен к своим партнерам. Медленно, раздумчиво втягивает их Мастер в музыкально-образную сферу сочинения. Все озарения рождаются в ходе работы, устремленной к вершине, видимой далеко не каждому. Да и в дальнейшем в представлении участников ансамбля сама высота этой вершины, ее конфигурация неоднократно изменялись. Таков уж Рихтер. На каждом этапе работы над произведением и позже, играя его на концертной эстраде, артист не останавливается на достигнутом. Все более усложняет он свое исходное представление об идеале исполнения, чтобы в итоге, никогда его не достигнув, продолжать неизменно к нему стремиться.

«Для ученых тайна начинается после анализа», – сказал как-то Жан Кокто3. Быть может, это положение относится и к творчеству Рихтера? Секретом анализа и синтеза он владеет в совершенстве. Построив, может все разрушить лишь для того, чтобы заново создать еще нечто более глубокое, подлинно классическое. Мастерство, с которым это осуществляется, – поразительно. Порой даже кажется, что оно само по себе захватывает Рихтера, доставляя ему непосредственное удовольствие. Удивительно? Но ведь и античных героев радовал не только результат борьбы, но и ощущение своей силы и умения.

Все это и еще многое другое надлежало постичь, понять и приять молодым музыкантам которым Рихтер хотя бы на время уготовил судьбу своих единомышленников: иначе он не мыслит совместного музицирования. Притом Рихтеру отнюдь не чужды периоды душевных колебаний, горечи разочарований, усталости. И тогда ему особенно важны крепость «обратной связи» с партнерами, сердечность, лишенная внешней патетики (к этому артист нетерпим), всепоглощающая устремленность в работе. Пианист, совершенство игры которого уникально, легко может понять и простить любую профессиональную ошибку другого (чужое «не получилось»). Но никогда не простит он творческого безразличия. Болезненно ощущает Рихтер малейшее проявление скепсиса, душевной отчужденности. Одна пара скучающих глаз, рассеянный взгляд «в сторону» могут бесповоротно сломать репетицию, лишить ее того порыва, той щедрой безоглядности, с которой проходят встречи Мастера с молодежью. Зато на репетициях, где Рихтер ощущает поддержку соучастников, их неподдельное внимание к каждому его пожеланию, с какой готовностью открывает он «шлюзы» своего искусства, обнажает глубинные пласты необычайного своего дарования.4

Сразу ли удалось обрести это счастливое единение? Конечно, нет. Впервые, придя на репетицию, многие (среди них были и вообще малоопытные в технике ансамблевой игры) считали, что им, наилучшим образом выучившим свои партии, теперь надлежит наилучшим образом приспособиться к пожеланиям солиста, да еще такого, как Рихтер! Им и в голову не приходило, что их представление о том, чтобы просто «знать свою партию», диаметрально расходится с представлением Рихтера. И тем более они не могли думать, что солист ждет от них не «приспособления», пусть и высокопрофессионального, а полноправного, сознательно-активного соучастия в создании исполнительской концепции сочинения, соучастия творчески смелого, человечески раскованного5.

Какое изумление, не побоюсь сказать, – какая растерянность охватили большинство участников ансамбля, когда на одной из репетиций (далеко не первой) они стали замечать, что Рихтер на их глазах буквально «разваливает», казалось, уже почти готовую конструкцию. Да еще как разваливает! Как говорится, не оставляя «камня на камне»!.. Ощущение, что «все пропало», что «даром» прошли многие часы работы, что Святослав Теофилович недоволен их исполнением, можно сравнить лишь с состоянием творческого шока...

Репетиции продолжали следовать одна за другой (всего их было около 100!). Все так же неутомимы многолетние партнеры Святослава Теофиловича – скрипач О. Каган и дирижер Ю. Николаевский. Все так же высок накал энергии Рихтера. Все так же внимателен он к малейшему проявлению творческой инициативы, заботлив к личному самочувствию каждого6. Лишь позднее молодые артисты начали понимать, что Мастер и не думает об окончании работы. И ни в коей мере не считает компромиссным смелый эксперимент своего творческого единения с ними. А эксперимент был действительно смелый. Много ли можно в истории исполнительского искусства найти аналогичных примеров содружества Титана и юности? Содружества, вот уже пять лет радующего и удивляющего полноценностью своих результатов!

Постепенно у ансамблистов рождалось сознание, поначалу неуверенное, но гордое и такое необходимое для подлинного творчества, – сознание, что им доверяют и от них ждут максимально возможного вклада в совместный труд, что влияние этого вклада будет сказываться в интерпретации в прямой зависимости не только от профессиональных, но и от человеческих достоинств каждого. Эти мысли, эти впечатления относительно долго были больше в сфере интуиции нежели разума. Многое (особенно в начале работы) казалось непонятным, а кому-то и скучным.

Объяснение этому следует искать в необычности стиля работы Рихтера, а главное, в грандиозности его замыслов, отнюдь не сразу доступных постижению. Непонимание, некая творческая апатия иных участников (что греха таить) коренилась и в отдельных досадных навыках, порой приобретаемых молодыми музыкантами еще «на школьной скамье». Разве в период обучения в специальных, ансамблевых оркестровых классах всегда уделяется должное внимание развитию самостоятельных музыкально-образных представлений? Всегда поощряется попытка искать свои пути или хотя бы тропинки в искусстве исполнения? Не оказывают ли (даже независимо от нашего желания) излишнее влияние педагогические принципы «играй, как я», или «играй, как все»? В дальнейшем подобным способом воспитанные исполнители – будь они даже лауреатами международных конкурсов, – став «взрослыми», нередко усваивают удобную манеру штампованного мышления, ограничивающего их видение горизонтов избранной Профессии. Ни в коей мере не полагая подобные случаи типичными для нашей педагогической практики, автор данных строк даже отдельные случаи считает поводом для беспокойства...

Не то у Рихтера! Здесь на каждой репетиции, слушая его игру, вдумываясь в краткие высказывания артиста (чаще всего в форме пожелания, никогда – требования), исполнитель одновременно как бы предоставлен сам себе, И – вот порадокс! Ведь Святослав Теофилович никогда не дает узкопрофессиональных указаний: как сыграть ту или иную фразу; как сделать crescendo или diminuendo более гибким, как усилить выразительность sforzando или акцента. Вопроса, владеет ли кто-нибудь данным приемом игры или нет просто не существует» Если он, этот прием, может способствовать лучшему раскрытию замысла, значит он должен быть. И именно такой принцип полного подчинения животворящей силе Музыки (а не проблемам технологии игры) стал причиной освоения молодыми исполнителями многих средств художественной, выразительности – смелых, чаще новаторских. Снова в какой-то мере нарушение привычных норм! Ведь в классе, в процессе обучения сумма технологических навыков часто решает предлагаемый студенту репертуар, а не наоборот.

Для каждого из тринадцати участников наступил как бы период особого внутреннего творческого контроля. Появилось желание экспериментировать. Познав свои силы, захотелось лучше познать и резервы своего инструмента. Переосмыслить его тембровые возможности, образную характерность отдельных диапазонов звучности, оттенки динамических градаций 7

Иным стало для молодых музыкантов и смысловое содержание каждой новой встречи с Рихтером. Исчезло понятие репетиции как повтора. Все яснее постигая вспышки художнического озарения рихтеровского духа, участники ансамбля смелее овладевали тайной соучастия, со-понимания и со-воображения. Чем неудержимее работает Рихтер, тем сильнее эмоциональный отклик коллектива. Чем глубже в недра музыкальных сокровищ уходит путь поиска Мастера, тем одухотворенней энтузиазм учеников.

На этом этапе встречи Рихтера с ансамблем по напряжению, силе взаимопритяжения являли пример энергии сверхобычной. Мне они напоминали (ассоциация весьма личная) фреску сикстинской капеллы «Сотворение Адама». Еще один миг, еще одно, последнее усилие – дух человеческий свершит чудо Искусства.

И чудо свершилось! Каждый из тринадцати музыкантов словно поднялся над самим собой, словно перешагнул незримую границу обыденности. Это было тем труднее, что существовала она не только в сознании самого музыканта, но и в оценках его возможностей педагогами, коллегами, друзьями. Почувствовав себя свободными от этих условностей, поверя в свои силы и силы своих товарищей, он обрел новую, высшую форму сознательного соучастия в процессе созидания художественной ценности. Перелом, происшедший в сознании молодых коллег, их артистическое и человеческое возмужание, вероятно заранее предугадываемые, Рихтер воспринял как трудный, но радостный факт рождения коллектива своих единомышленников.

Может возникнуть вопрос: не проще ли было бы Рихтеру пригласить для исполнения Концерта Берга отличных опытных музыкантов, многим из которых, к тому же, это сочинение известно?

Прежде всего напомню, что инициатива играть с молодежью принадлежала именно Рихтеру8. Почему она возникла? Быть может, когда-нибудь Святослав Теофилович ответит на этот вопрос. Но думается, что здесь сыграла решающую роль все та же страсть к созиданию. Только на этот раз своеобразным «строительным материалом» стали не просто звуки, а люди с их радостями и бедами, с разностихийностью и разноглубинностью их творческой сути. Это увлекло Рихтера, увлекло необычностью ситуации, непредсказуемостью результатов. А может быть, здесь сказалось внезапное проявление Учительской миссии великого Мастера? Миссии, пришедшей от осознания цели, от веры в то, что и в этой сфере деятельности человеческого духа он выразится щедро, сполна?

Следующий этап творческой жизни «рихтеровского ансамбля» (так прозвали его любители музыки) возникает, когда репетиции переносятся в помещение, где надлежит быть концерту9. Не атрибуты внешней обстановки волнуют Мастера, а степень сочувствия слушателей, моментальность их душевной отдачи. Ценить это – незаметно, но настойчиво – приучает он и свой ансамбль.

Сначала первое знакомство с залом. Рихтер строг и взыскателен. Его беспокоит все: акустика, качество и настроенность инструмента, возможности размещения оркестра. Мастер думает не о себе. Каждое его слово, каждый жест подтверждают одно: в предстоящем событии (а для Рихтера концерт – всегда событие) всё равно важно и все равно важны.

Естественность отречения от «лидерства» впечатляет неотразимо...

Раннее утро. Недолгая ночная прохлада едва остудила накаленные солнцем каменные скамьи античного театра в Афинах. В основании грандиозной воронки, вмещающей семь тысяч людей, столь же грандиозная эстрада. Репетиция начинается в пять утра. Это единственное время, когда солнце, едва взошедшее, дает возможность спокойно работать. Спокойно? Вряд ли это слово подходит для характеристики состояния музыкантов ансамбля, только вчера приехавших в столицу Греции для участия в концертах фестиваля искусств. Волнует все. Необычность обстановки, нетленная в веках красота античной культуры, особая голубизна неба, неповторимо гармонирующая с белым мрамором Акрополя. Наконец, заботят и чисто практические вопросы: как в этом невиданном по масштабу театре, на открытом воздухе, будет звучать камерный оркестр? Слышны ли будут soli отдельных инструментов? Как соотнесутся градации динамики фортепиано, скрипки, tutti оркестра? И, наконец, как воспримет слушатель утонченность музыкального языка Берга, своеобразие его тембровой палитры, изощренность оркестрового письма?

С приходом Рихтера все меняется. Удивителен дар этого человека при любых условиях всегда и всюду оставаться самим собой. Как удается ему, сливаясь с окружающим, не растворяться в нем? Внутренняя организованность Мастера, умение работе подчинять любые обстоятельства мобилизуют каждого, сообщают привычное состояние радостной энергии труда. «Подбираются» нервы, возвращается нужное спокойствие, и вот уже на эстраде коллектив, единый в своей творческой устремленности.

Концерт играется почти без остановок. Оговаривается только самое необходимое. Возникшие предложения коллег Рихтер принимает просто, без тени нетерпения. Важно одно – вечерний концерт. К нему обращены помыслы Мастера и вслед за ним всего ансамбля.

По ходу репетиции Святослав Теофилович сам подымается на верхний ярус театра, чтобы и оттуда послушать оркестр. Акустика отличная. Тончайшее pianissimo флейты звучит так же выразительно, как и мощное fortissimo медных инструментов.

Исполнение достигает высочайшего уровня.

И, однако, ни у кого нет и тени самодовольства: Рихтер приучил к такой профессиональной взыскательности, когда стремление к совершенству возрастает в геометрической прогрессии по отношению к достигнутым результатам. И все это осуществляется без всякого нажима личной значимости, с заразительной, но никого не подавляющей одержимостью.

Мастер и мастерская: в памяти возникают параллели с великими примерами из истории искусства.

Но вот конец репетиции. И теперь почти зримым становится желание Рихтера остаться наедине с собой, чтобы осознать новые выси, открывшиеся ему сегодня, сейчас, и покорить которые предстоит вечером на концерте. Мгновение это прекрасно – так чувствуют его все участники! Оно не позволяет им вернуться к обыденности: вершина еще не взята. Музыка ждет от них новых душевных усилий, а Мастер верит, что они способны помочь ему. Помочь Рихтеру! Быть может, это и есть звездный час их далеко не всегда легкой и, увы, не всегда интересной судьбы «артиста оркестра».

...Античный театр гудит эхом взволнованных возгласов слушателей. Какими далекими кажутся теперь участникам ансамбля утренние сомнения. Бесконечное число раз выходят они на эстраду, сопровождая Рихтера. Успех поистине ослепителен (назавтра о нем расскажут все греческие газеты, радио, телевидение). Но даже в эти мгновения Мастер удивительно внимателен, я бы сказала, предупредителен к любому из партнеров. Естественно и непринужденно пытается он отойти на «второй план», подчеркивая роль всех и каждого в минувшем музыкальном событии.

Бушует зал, как он бушует всегда, когда играет Рихтер. А молодым артистам подчас ясно, что Мастер не очень доволен. Он еще ничего не сказал, но все настороженно замечают и утомленную, чуть разочарованную улыбку, и характерный наклон головы, и едва заметное пожатие плеч. Наконец, как-то вскользь, стремясь никого не обидеть, Святослав Теофилович замечает, что «могло быть и лучше», но тут же торопливо, словно извиняясь, добавляет: «Нет, нет, ансамбль играл хорошо. Это у меня что-то не ладилось...»

Зато какая радость на всех лицах, когда Рихтер, как это было в Афинах, внутренне еще не остывший, взволнованный, улыбаясь, говорит: «Правда, сегодня неплохо. Многое удалось. Ну, еще поработаем завтра...» 10.

За время общения Святослава Теофиловича с ансамблем меня неоднократно спрашивали: не стали ли эти молодые люди, которым выпала честь играть с Рихтером, более самоуверенными, не считают ли они себя некой элитой по сравнению со своими коллегами? Здесь возможен один ответ – отрицательный. Музыкантам, приобщившимся к сотворчеству с Рихтером, незнакомо зазнайство, чувство эгоизма. Работу с Рихтером они ощущают как дарованное им сокровище, сохранить которое можно ценою лишь высокого человеческого достоинства, предельной профессиональной честности. Это являет им Рихтер атмосферой своего дома, методикой своих репетиций и своими концертами, для определения духа которых так подходит пушкинская строка: «И виждь, и внемли, исполнись волею моей».

*

Святослав Теофилович Рихтер! О его личности, различных гранях его искусства, творческих планах, о многообразных формах проявления его духовной жизни писали, пишут и будут писать.

Встречи Рихтера с молодежью Московской консерватории – свидетельство многогранной деятельности огромного художника нашего времени. Подлинным властителем дум молодых профессионалов стал великий музыкант, взявший на себя благородные обязанности Учителя, Наставника.

Попыткой хотя бы в какой-то мере осознать необычность этого длящегося уже пять лет содружества автор, оказавшийся его свидетелем, просит считать предлагаемую статью.

---------------------------------------------------

1 «Дерзающим помогает фортуна» (лат.)

2 В составе ансамбля лауреат всесоюзного конкурса (3979) М. Ворожцова – первая флейта, В. Семенихин (позднее Т. Буевский) и Г. Галимов – флейта-piccolo, А. Савельев – гобой, В. Фоменко – английский рожок, лауреат всесоюзного конкурса (1979) А. Камышев – первый кларнет, Е. Камышев – второй кларнет (in Es), И. Панасюк – бас-кларнет, лауреат всесоюзного и международных конкурсов А. Арницанс – фагот, И. Подкопаев (позднее Д. Турусин и Е. Евстафьев) – контрафагот, А. Кузнецов – первая валторна, Б. Воронов – вторая валторна, В. Зыков, – труба, О. Карпов – тромбон.

3 Цит. по кн.: Ф. Г рандель. Бомарше. М., 1979, с. 181

4 Общение с ансамблем не прерывается и в периоды длительных сольных гастролей Рихтера. Ни один телефонный звонок Мастера в Москву не обходится без заботы о коллективе, его самочувствии, репетициях, успехах.

Интересен и тот факт, что состав ансамбля постоянно омолаживается. Ряд исполнителей по окончании ими консерватории уступают место новым, студентам младших курсов. И хотя подобное явление вызывает добавочные осложнения в работе, на этом настаивает сам Святослав Теофилович. «Хочу, – заметил он однажды, – чтобы ансамбль оставался студенческим».

Пополняется состав и количественно. К тринадцати духовикам, исполнителям Концерта Берга (по словам Святослава Теофиловича, «визитной карточки ансамбля»), позднее присоединились новые музыканты (также студенты и ассистенты-стажеры струнники – исполнители Концерта для фортепиано и 12 инструментов solo П. Хиндемита, ор. 36, № 1: С. Гиршенко (скрипка), Ю. Башмет (альт), Б. Бараз (виолончель), М, Максимюк и позднее В. Михайлов (контрабас).

5 О том же рассказывает и Олег Каган, которого никак не назовешь малоопытным ансамблистом. См.: «Guattuor de guattuor». «Советская музыка», 1979, № 9

6 Учитывая, что участники ансамбля – студенты, Рихтер назначал репетиции, сообразуясь с их учебным расписанием. Такое внимание Святослава Теофиловича, подчиняющего свой распорядок дня возможностям коллектива, сыграло огромную воспитательную роль.

7 Нельзя, конечно, не учитывать, что участники ансамбля – ученики Г. Орвида, В, Петрова, Р. Терехина, Ю. Ягудина, А. Янкелевнча, М. Оруджева, П. Чумакова, Ю. Должикова, А. Демина – являются одними из лучших студентов кафедры духовых инструментов и владеют навыками виртуозной игры.

8 Пожелание это было чутко услышано ректором Московской консерватории профессором Б. Куликовым и всем коллективом педагогов.

9 За годы общения Рихтера с ансамблем (1976– 1980) концерты прошли в Москве, Ленинграде, Горьком, Риге, Праге, Берлине, Дрездене, Магдебурге, Лейпциге, Париже, Реймсе, Страсбурге, Софии, Афинах, Варшаве, Кракове.

10 Огромный резонанс имели выступления Рихтера с отдельными участниками коллектива. Так были сыграны с А. Камышевым сонаты Брамса для кларнета и фортепиано, с А. Арницансом и В, Зыковым сонаты Химдемита для фагота и трубы с фортепиано. Партнером Рихтера по исполнению Сонаты Д. Д. Шостаковича для альта и фортепиано стал Ю. Башмет.

"Записи Святослава Рихтера". "Мелодия", 1981, №3.

М. Нестьева.

«Советская музыка», 1981, №9.

РИХТЕР ИГРАЕТ БЕТХОВЕНА

Что может быть естественнее? Рихтер похож на Бетховена. И по крупности, масштабности мышления, по возвышенно-приподнятому тону высказывания, склонности к диалектичности взгляда и конструктивно-композиционному дару.

И вместе с тем, сегодня Рихтер играет Бетховена иначе, чем несколько лет назад. Это тоже естественно. Как никто другой, пианист умеет освобождать нас от предвзятостей, от привычных представлений.

На протяжении прошедшего вечера через музыку четырех сонат Бетховена (№ 6 F-dur, № 7 D-dur, № 17 d-moll, № 18 Es-dur) он наметил перед нами некоторые вехи творческого пути композитора, высветлил те черты, которые Бетховен «передал» будущему.

Так, в Шестой сонате Рихтер очень наглядно вырисовывал всю гармонико-интонационную канву музыки, отчетливо очерчивая ее рельеф. Это сказывалось в отношении фразировки и в подчеркивании всей разнообразной системы акцентов, каденционных оборотов, в выявлении жанровой, в частности танцевальной, специфики отдельных ее фрагментов, в намеренной дискретности формы.

Тон молодого озорства, материально-чувственного ощущения фактуры прорвался в финале сонаты, с его почти нереально быстрым темпом (и какая безукоризненная ровность при этом), пересмешничанием веселых имитационных и регистровых перекличек, шумным подзадориванием басовых реплик, стремительно-оживленным бегом шестнадцатых, словом, с его каким-то остроигровым характером, вызывающим разнообразные ассоциации с детской музыкой. И хотя в памяти остались и интонационные линии большого дыхания, и трогательные романтические вздохи, и свето-теневые динамические контрасты Allegretto, все же преобладающими от Шестой сонаты были ощущения полнокровности жизневосприятия„ передача молодой энергии начала пути.

В Седьмой сонате Рихтер сразу предложил тот же характер активного жизнеутверждения: четко означенный, осязаемо плотный звуковой силуэт с подчеркнуто фиксированными зачинами и заключениями фраз, подъемами и спадами динамики, ярко вспыхивающими акцентами, островками непосредственной лиричности. Однако центром концепции в его прочтении без сомнения стала медленная часть, Largo е mesto, возвышающаяся как свод собора в композиции целого. Чувство скорби на протяжении Largo претерпевает эволюцию: от неспокойствия (даже некоторой торопливости темпа), внутренней взволнованности, усиленной гибкой переменчивостью динамико-штриховой техники, от взрывов протеста к смиренности, мудрому отрешению, самоуглубленности в завершении части. Здесь Рихтер будто обращается к приемам фрески – так многозначительно весома мелодико-гармоническая стать в репризе и коде Largo, столь насыщенны звуковые объемы, создаваемые пианистом (в частности, необыкновенная иллюзия звучащего пространства между регистрами), выразительно осмыслен, подобен тематическому, каждый пласт фактуры. А разве не обобщенно-крупный контур фрески вырисовывается в средней части Largo, когда Рихтер противопоставляет неумолимую декларативность аккордовой фразы на ff и трепетно-человечную жалобность тихо нисходящих прерывистых мотивов. Даже манера подачи звука – то тяжеловесно-похоронная, маркатная, то легко парящая, почти невесомая, усугубляет обнаженный динамико-фактурный контраст.

Две последние части Седьмой сонаты – Menuetto и Rondo – дают как бы спад смыслового напряжения, погружая слушателя – по принципу переключения – в безыскусность непритязательной, даже с оттенком пасторальности, песенно-танцевальной среды.

Итак, начиная с Largo этой сонаты, Рихтер трактует Бетховена как художника, предвосхищающего дальнейший путь музыки: в медленной части, вскрывая черты обобщенно-философского мышления позднего Бетховена, в двух последующих–признаки романтизма. Разве не к Шуберту ведут обаятельная скромность высказывания, мягкая округлость песенных оборотов, колористическая неожиданность гармонических сопоставлений, а эмоциональная неоднозначность почти что говорящих интонаций, таинственно-загадочный характер как бы истаивающей музыки финала – конечно же, связываются в нашем сознании с Шуманом.

Еще более неожиданно, непривычно прозвучали в интерпретации пианиста Семнадцатая и Восемнадцатая сонаты.

Во вступительном диалоге Largo и Allegro первой из них – все ее содержание. Речитатив Largo – совсем листовский. Каждая нота так основательна, произносится с такой значительностью, что кажется: это голос самой судьбы. И тут же – человеческая реакция, исполненная мольбы: прерывистое интонационное дыхание Allegro словно стянуто единой линией «длинной» фразировки. Уже в этой дилемме проглядывают вечные терзания романтического духа. Им овеяно исполнение всей сонаты, которую Рихтер играет как вдохновенную фантазию. Свободная фантазийность чувствуется во всем: в событийных вторжениях речитативов-размышлений Largo, нарушающих взволнованно-исповедальное течение первой части, в очень естественной артикуляции, с которой Рихтер «произносит» музыку крайних частей, подобную разнообразно нюансированной речи, где слышатся и вопросо-ответные интонации, и восклицания, возгласы удивления, восторга, боли, радости. И даже в несущем благородное достоинство старинной арии, проникнутом глубоким умиротворением Adagio, в вариационное развитие которого с шумящими триолями баса, с расцвечивающим тему орнаментом фигураций входит некоторая характеристичность тона, оживляющая облик музыки, что олицетворяет само совершенство.

Да, непринужденно-импровизационная манера характеризует здесь игру пианиста. Но Рихтер не был бы Рихтером, если бы он не подчинил такую манеру выявлению своей концепции Сонаты. И этот путь пианист осуществляет уже на более широкой и всезначимой стезе, чем в рамках романтизма. Я имею в виду чудо постепенного освобождения индивидуального сознания от взволнованных метаний, мучительных рефлексий и приход его через проповедническую мудрость средней части к катарсису финала. Часть, завершающая Семнадцатую сонату, по Рихтеру, – родственница романтических Интермеццо (более всего Шумана, Брамса). Но «события» эмоциональной жизни воспринимаются в ней то ли через остранение прошлого, то ли они затаены, не выставлены напоказ. Нет здесь ни душевного пафоса, нет активных волеизъявлений. Ажурное кружево светло-грустных настроений пианист плетет из пластичнейших мелодических линий, и ничто не может нарушить благородную красоту этого процесса – ни прорывы настойчиво повторяющихся секундовых реплик, ни колористические ходы тонально-гармонических поворотов, лишь обогащающих свечение музыки новыми красками.

Что касается Восемнадцатой сонаты, то такое ее прочтение трудно было даже предположить. Как некую светоносную весть принес ее нам исполнитель.

Сплошной кодой – кодой всего концерта воспринималась она – столь гармонично-совершенной, олимпийской по духу представил эту музыку пианист.

Подобное ощущение было именно от целого – его части только дополняли целое – оттенком ли безыскусной лирической песенности, ощущением ли радостно-приподнятой, высокой игры. Эластичные протяженные линии, плавно парящие, органично «дышащая», прямо вокальная фразировка, мягкое полетное звукоизвлечение преобладали в движении музыки. Не было ни одной резкой ноты, аккорда, перехода, как бы стерлись различия между аккомпанементом и тематической линией, вовсе не замечались швы между разделами; излюбленной динамикой была зона р или mf, преимущественными красками – пастельные. Царил тут тон благожелательности, деликатности, артистической элегантности. И появилось очень странное ощущение: все, что фиксирует ухо в сонате, скажем, бесконечно разнообразные оттенки вопросо-ответных структур в первой части, грациозную песенность в Menuetto, игровой характер Scherzo и финала, – это и было уже много раз, и, с другой стороны, непосредственно сейчас рождается, как в первый раз, словом, переплелось вечное и сегодняшнее, высокое и простое.

«Легкое дыхание». Этим названием рассказа Бунина хотелось бы охарактеризовать исполнение Рихтером Восемнадцатой сонаты.

*

Мастерство пианиста. Оно стало легендой. И теперь уже кажется словно само собой разумеющимся для исполнителя такого масштаба.

Когда он играет, об этом не думаешь, забываешь. В самом деле, например, сверхбыстрый темп в финале Шестой сонаты меньше всего фиксируешь как проявление экстраординарного пианизма Рихтера. Индивидуализация звукового облика каждого элемента фактуры, придание фортепиано функций многокрасочного оркестра – рождают ли эти свойства стремление еще раз отметить незаурядные качества его исполнительского слуха? А необыкновенная ровность звуковедения, разнообразие зоны piano или – чего добиться еще труднее – forte – резкого, отрывистого, наполненного, плотного, гудящего, объемного; виртуозное владение разными манерами звукоизвлечения? Все это Святослав Рихтер, истинный мастер, использует только как подспорье для создания новых концепций и идей, для отражения того, что нас волнует сегодня, для предвидения художественных тенденций будущего.

Дар предвидения и дар видения, слышания, ощущения того, чем напоен сам воздух жизни, чем дышит искусство, в высшей степени присущ Рихтеру. Как тонко, скажем, уловил он и воспринял тенденции, которые движут новую музыку сегодня. Во всяком случае, тяга к романтическому в его игре (как уместно в этом смысле прозвучали шумановская «Warum» и шопеновские этюды на «бис» в бетхо- венском концерте) перекликается со стремлением создателей современных произведений к неоромантизму; склонность к естественному интонированию, выражению непосредственных, первичных движений человеческой души, передаче музыки, которая звучит внутри каждого, – не созвучно ли это той манере исполнения, которой так захватил нас Рихтер в сонатах Бетховена...

Всякие впечатления – от жизни ли, от искусства, любой полученный опыт всегда не только претворяются в игре этого пианиста, но и придают ей новые, подчас неожиданные для слушателей качества. Вот и сейчас, когда он играл Бетховена, я вспоминала недавние Выступления его с музыкой XX века и думала: может быть исполнение «легкомысленного» Концертино Яначека отозвалось молодым азартом, дерзким озорством в финале Шестой сонаты? А прекрасное искусство звуковой светотени, разнообразие эмоциональной палитры – не от вокального ли цикла Шимановского, который пела под его аккомпанемент Г.Писаренко? Наконец, видимо, не без влияния Концерта Берга появилась такая естественность артикуляции, раскованное мышление протяженными построениями, тончайшее, изысканное rubato, так покорявшие, например, в медленной музыке бетховенских сонат, в финале d-moll’ной. Исполнительские союзы Рихтера тоже, конечно, отражаются на его игре. У певцов пианист словно воспринимает способность к большому дыханию, гибкой передаче разнообразных оттенков динамики, у струнников – густоту, наполненность тембра в кантилене, легкий, парящий штрих в быстрой музыке; славится оркестровый слух артиста, в игре которого улавливались те или иные инструментальные краски.

Кстати, о красках. Рихтер известен как профессиональный живописец. И это качество чувствуется в его исполнении. И хотя в сонатах Бетховена он более всего пользовался не чистыми яркими тонами (а во втором отделении программы скорее даже полутонами), в необыкновенном разнообразии звуковой палитры, в индивидуальной окраске каждого звукового пласта, регистра, каденционного оборота чувствовалось его превосходное колористическое чутье. Подобно тому, как в черно-белом «Автопортрете» Гойи мы ощущаем автора буйно-красочного «Зонтика», здесь перед нами знаменитый интерпретатор Дебюсси, с его особым отношением к феномену звука.

Рихтер и незаурядный рисовальщик, график. Каким острым и точным контуром он намечает интонационно-ритмические линии в некоторых фрагментах сонат! В умении же создавать целое – всегда стройное и логичное и всегда подчиненное собственному замыслу, оперировать звуковыми объемами разного масштаба – он незаурядный архитектор.

В разговоре со мной один известный композитор сказал как-то: «Думаю, что в развитии большого артиста наступает момент, когда, чтобы расти, он должен заняться творчеством». Скорее всего, мой собеседник имел в виду творчество, как тип художественного мышления. Рихтер в своей артистической деятельности – подлинный творец.

М. Нестьева

А.Полежаев.

«Советская музыка», 1982, №2

МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

(Об исполнении Рихтером Сонаты оп.111 Бетховена. Фрагмент)

…Более того, некоторые интерпретации дают возможность такого взгляда на композицию произведения, который открывает новые, в теории ранее неизвестные закономерности его строения. Так, в вариациях Ариетты можно обнаружить еще одно функциональное решение, выявляющее его диалектичность. Эта концепция, не имеющая аналога в теории, принадлежит интерпретации С. Рихтера.

Важнейшая черта исполнительского стиля Рихтера – единство общего и частного, «редчайшее умение охватить целое и одновременно воспроизвести малейшую деталь произведения»19 – уникально преломилась в интерпретации Сонаты op.111. Это – единый процесс, направленный к конечной цели – репризе Ариетты. Первая часть решена так, что все локальные кульминации как бы непременно требуют продолжения и развития. Показательна интерпретация пианистом коды первой части, одного из самых выразительных фрагментов, нередко склоняющего исполнителей к передаче почти реально осязаемой духовной надломленности (аккорды первого раздела коды). Великолепно воссоздает это состояние Шнабель, в исполнении которого аккорды сопровождаются замедлением движения (с той же целью в шнабелевской редакции Сонаты op. 111 предложена в этом эпизоде интереснейшая аппликатура). У Рихтера, напротив, совершенно отсутствует тенденция к торможению – его кода, «цементируя» первую часть Сонаты, устремлена к начальным звукам Ариетты.

Направленность второй части Сонаты к ее репризе в исполнении Рихтера содержится уже в теме, в которой определенная ее статичность преодолевается чрезвычайной гибкостью темпа и эластичностью метра. Главное в исполнении темы Рихтером – интенсивность soprano (в отличие, например, от трактовок ее Г. Гульдом (CBS ML – 5130) и австралийским пианистом Р. Вудвордом (RCA LRL – 5016), где смысловой акцент переносится на внутренние голоса аккордовой фактуры). Цельность всей темы – в бесконечном напряжении верхнего голоса. Впечатление, будто звуки soprano не теряют своей интенсивности, а даже «вырастают» в звучании (что противоречит природе фортепиано!), основано на выдающемся мастерстве ведения сопровождающих голосов, едва заметной смене ускорений и возвращений к основному движению.

Единство первых трех вариаций подчеркивается отсутствием цезур между ними и замедления в конце каждой (что, напротив, свойственно, скажем, трактовке А.Бенедетти Микеланджели). Переходя ко второй вариации, Рихтер не стремится к контрастному сопоставлению с первой, что подчеркивается единой метрической пульсацией. Третья вариация исполняется пианистом с титаническим темпераментом и непосредственно «врывается» (без замедления в конце ее, как у Аррау и Баренбойма) в четвертую.

Трактовка Рихтером четвертой вариации приобретает особое значение. У пианиста она носит функцию коды вариационного цикла (тема и три вариации с кодой), являясь моментом рассредоточения предшествующих инерционных сил. Поэтому и интермедийный связующий эпизод между четвертой и пятой вариациями (пока обозначим эти разделы формы с позиции, трактующей часть как тему с пятью вариациями) воспринимается началом нового значительного раздела формы. Его значительность, в частности, подчеркнута Рихтером более медленным движением по сравнению с окончанием четвертой вариации. Еще большее расширение следует в момент максимального расстояния между голосами, «когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездонной, зияющей пропастью, – момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливо самоуничтожение, робкий испуг перед тем, что могло такое свершиться» 20.

Достигнув этой высшей точки, Рихтер фиксирует ее ферматой и тут же совершает темповую модуляцию – дает в секвенции темп пятой вариации, объединяя ее таким образом с четвертой. Заключительная вариация Ариетты в исполнении Рихтера уникальна по своей целостности. В собственно структуру темы (простая двухчастная репризная форма) органично «впаиваются» длительные расширения 21. Они вносят в музыку не статику темы вариаций, а динамизм, более свойственный репризе сложной трехчастной формы. После резюмирующей кульминации (реприза) кода как бы снимает напряжение.

Трактовка Рихтера подняла значение пятой вариации Ариетты. В предшествовавших вариациях его интересовало не столько интонационно-ритмическое многообразие музыки, сколько ее единство. Именно поэтому финал Ариетты выливается в его трактовке в подлинный триумф, становясь как бы величайшей радостью возрождения22.

Каковы же объективные предпосылки концепции Рихтера? Обратимся к некоторым моментам строения второй части. Четвертая вариация – единственная, имеющая дополнение. Оно охватывает десять тактов, из которых первые четыре продолжают фактуру четвертой вариации, укрепляя C-dur автентическими оборотами на фоне тонического органного пункта. В этом четырехтакте еще можно обнаружить связь с очертаниями темы, в частности начальный мотив Ариетты.

В следующем трехтактовом построении интонации темы полностью отсутствуют – здесь дана по существу развернутая кадансовая формула (Т53 –VI5з – K64 – D7 – Т5з), резюмирующая ладовый контраст темы и вариаций (C-dur – a-moll). Затем – трехтактовое построение, которое является в гармонически-функциональном отношении точным повтором предыдущего. Однако его фактура не лишена виртуозности, отчасти напоминающей каденционные пассажи классических концертов. Символ завершения «каденции» – трель на звуке квинты доминанты: типичнейшее явление для выхода из каденции на коду в концертах эпохи венского классицизма. Таким образом, обнажается новое значение десятитактового дополнения, которое указывает на завершение и четвертой вариации, и крупного раздела части, состоящего из темы и четырех вариаций: вариационное развитие с его ритмическим дроблением себя исчерпало так же, как и интонационное, – связь с темой оказывается прерванной, тема, в буквальном смысле, «растворяется» фактурно и образно, «перерастает самое себя» (Т. Манн). Уже здесь Бетховен мог поставить точку, если бы писал самостоятельный вариационный цикл вне сонаты.

Затем следует загадочное «интермеццо», но уже не в 34 такта, как вытекало из трактовки И.Лаврентьевой, а (трактуя предыдущий десятитакт как дополнение к четвертой вариации) в 24 такта. Этот раздел начинается с тонического утверждения мощными октавами в басу утерянной лейтинтонации темы, этого “Es muss sein!” opus’a 111. Его отголоски, как эхо, раздаются в различных ладотональных и интонационных трансформациях – принципом развития становится не вариационность, а разработочность (мотивные вычленения, далекая модуляция в As-dur, имитационность). Темы в ее основном виде еще нет – ее отдельные интонации еще разрознены. Мерцание трелей, огромное, неизвестное ранее музыке звуковое пространство между голосами создают ощущение таинства, зарождения какой-то новой материи. Заключительные интонации второго предложения темы, подхваченные пульсирующим триольным ритмом (именно здесь образуется метрическая связь с пульсом среднего голоса репризы!), начинают свое длительное секвентное развитие. Этот момент «выхода» из состояния «вне времени и пространства», момент включения «жизненного пульса» в еще неоформившийся организм темы объединяет эпизод с репризой. Секвенция эпизода уникальна – в ней двенадцать (!) звеньев. Смысл их – как можно сильнее обострить желание вновь услышать тему в ее первозданном виде: для этой цели используется сокращение шага секвенции (сначала в три, затем в две четверти) и, очевидно, намеренно не применяется в тональном круге C-dur – тональность репризы!23

Замечательно, что этот «цикл» с интонацией темы расположен Бетховеном между «зарождением» темы в начале эпизода и репризой, где она полностью «возрождена».

Плавный переход эпизода в репризу осуществлен с помощью интереснейшей детали – в первое мгновенье реприза возникает не на Т5з, что было свойственно изложению темы и предшествующих репризе вариаций, а на К64! Образующийся контрапункт типов изложения – сильнейшее цементирующее форму средство (вспомним, например, решения репризы в Этюде Шопена ор. 10 № 10 или в Этюде Скрябина ор. № 8 № 2, где борьба экспозиционного и предыктового типов изложения вызывает модуляцию в форме). Эта деталь придает репризе неповторимое очарование (аналогичным образом появляется и побочная партия первой части Сонаты) – как будто постепенно вырастая из неясных глубин предшествующего ей эпизода, она обязана ему своим происхождением, неразрывно спаяна с ним.

Наконец, реприза темы, которая приобрела у Рихтера значение центрального звена композиции, динамизирована снятием статики повторов, обилием расширений, развернутостью фактуры и приводит к драматической кульминации всей части.

Таким образом, в данной трактовке Ариетта предстает функционально в следующем виде: первым законченным разделом становится тема с четырьмя вариациями; второй раздел – чрезвычайно значительный эпизод (не в функции интермедии!) с элементами разработочности, свойственной либо сонатной разработке, либо середине простой трехчастной формы, либо (очень редко) эпизоду сложной трехчастной формы; третий раздел – динамическая реприза с кодой, типичная для репризы сложной трехчастной формы. Образованная трехчастная композиция имеет свою особенность – она рождена не репризой (аркой с темой), а внутренним процессом перерастания (или модуляции) из вариационной формы в трехчастную между простой (с точки зрения эпизода, более всего свойственного середине простой трехчастной формы) и сложной (с точки зрения репризы, уже являющейся простой двухчастной репризной формой)24

Сравнивая интерпретации бетховенской Ариетты С. Рихтером, А. Шнабелем, Э. Фишером, М. Юдиной, М. Гринберг, Г. Гульдом и другими мастерами современности, можно утверждать, что каждый выдающийся интерпретатор находит в ней свою исполнительскую драматургию, свою целостность. При этом, однако, следует подчеркнуть: интерпретации больших мастеров в этом смысле обладают не только различием, но и сходством. Так, немало общего в основе толкования Сонаты op. 111 Шнабелем, Фишером, Бенедетти Микеланджели; иная концепция объединяет интерпретации Гринберг и Рихтера. Это явление закономерно – его истоки содержатся в преемственности исполнительских стилей, школ, направлений.

Движение музыкального произведения в истории – его восприятие поколениями, эстетические позиции которых, отражают социально-исторические условия времени. Поэтому интерпретации одного и того же произведения в разные времена и эпохи дают не только представление об индивидуальности данного артиста, но выявляют также общий процесс осмысления самой музыки. Важная: часть такого процесса – осознание тех или иных закономерностей структуры произведения. Но если верно, что импульсы, которыми интерпретатор стимулирует освоение произведения исследователем, так же разнообразны и так же важны, как и собственно теоретический анализ, то именно поэтому музыковедение не может исключить из сферы исследования поистине грандиозный опыт, накапливаемый исполнителями. Почему бы не создать, например, исследование о бетховенских сонатах на основе интерпретаций советских исполнителей – Г.Нейгауза, М.Юдиной, М.Гринберг, С.Рихтера – лучших в мире толкователей Бетховена, акцентируя теоретико-аналитическую проблематику исследования? Польза от такого труда была бы огромной как для музыкально-эстетической теории, так и для исполнительской практики.

--------------------------------------------------------------------

19 Г. Нейгауз. Святослав Рихтер (Творческий портрет). В сб.: Г. Г. Нейгауз. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. М., 1975, с. 241.

20 Т. Манн. Доктор Фаустус. Собр. соч., т. 5. М., 1960,

с. 73.

21 Иначе трактует эти расширения А. Бенедетти Микеланджели. Для итальянского пианиста здесь важнее показать законченность, завершенность собственно темы. Отсюда и такая раздробленность в расширениях, достигаемая введением фермат-цезур на стыке звеньев секвенции.

22 Решение репризы Рихтером (вне контекста всей части) в целом адекватно решению Шнабеля. Однако у Шнабеля реприза не становится кульминационным звеном всей композиции (в шнабелевском исполнении правильнее назвать ее пятой вариацией). Связано это с равномерным распределением слушательского внимания на все пять вариаций – у Шнабеля все они «центральные»

23 Секвенция из двенадцати звеньев имеет и символический смысл законченности, завершенности цикла.

24 Т. Манн, основываясь на рекомендациях Т. Адорно, в частности, писал, что тема второй части Сонаты, «проходящая через сотни судеб, сотни миров ритмических контрастов, перерастает самое себя, чтобы скрыться в голо вокружительных высотах» (Т. М а н н. Доктор Фаустус, Цит. изд., с. 70). Это верно, но лишь отчасти. Тема Ариетты действительно «перерастает самое себя», но затем вновь возрождается, достигая гимнического апофеоза. Лишь после этого возрождения стало возможным гениальное бет- ховенское прощание. Рихтеровская трактовка, обнажая процесс модуляции в форме, акцентирует тем самым прежде всего оптимистическую идею произведения – не только воплощение некоей пантеистической концепции, но и, главное, ее созидательный пафос.

Фестиваль музыки Д.Д.Шостаковича

Г.Шохман. «Советская музыка», 1982, №5, фрагменты.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ И СЕМЬ ВЕЧЕРОВ

Людям свойственно особенно пристально вглядываться в последние строки, оставленные великим художником: всегда кажется, что здесь сказано что-то самое главное, решающее, определяющее смысл всей его жизни. Но какие именно строки станут последними, решает ведь не автор – судьба.

Возможно, многие думают иначе (стоит ли, однако, браться за перо, чтобы лишний раз повторить общепринятое и многократно высказанное?), но Альтовая соната – последнее творение Шостаковича – вряд ли может восприниматься как итог, если рассматривать сонату в целом, а не один лишь финал. Восхищающая нас могучая способность С.Рихтера мгновенно изменять масштаб музыки, раздвигая границы внутреннего мира личности с ее глубоко интимными, потаенными переживаниями, ощущениями, полуощущениями до поистине глобальных просторов; тонкий, артистичный, разнообразный инструментализм Ю.Башмета, представляющий собой, возможно, высшее достижение нашей альтовой школы за последнее десятилетие; ювелирная тщательность (как всегда в ансамблях с участием Рихтера), с какой были отточены, выверены, взвешены детали и инструментальные соотношения, – все эти покоряюще убедительные и более чем очевидные достоинства исполнения особенно отчетливо высветили то, что кажется в Сонате необычным для музыки Шостаковича. Неожиданные в этом смысле романтические настроения первой части и ее совершенно загадочный конец, элементы инструментального народного танца в венгеро-румынском духе, вдруг заставляющие вспомнить о Бартоке или Кодае, – в общем облике Сонаты есть, мне кажется, что-то неустоявшееся, неопределившееся, никак не связывающееся с понятием итога, завершения. Не вернее ли предположить, что Соната, как и Пятнадцатая симфония с ее цитатами из Вагнера, а также жестами в сторону музыкального романтизма (есть такие и в Четырнадцатом квартете) – свидетельства предпринятых композитором на склоне лет интенсивных поисков новых образов и смыслов? Все это непростые вопросы, но Шостакович никогда и не был для современников «легким» творцом – недаром вокруг его имени всегда кипели страсти.

-------------------------------------------------

Последней кульминацией фестиваля, достойно его завершившей, стало исполнение «бородинцами» и С.Рихтером Фортепианного квинтета. Он и поныне остается не только свидетельством определенного этапа развития Шостаковича – человека и художника, но и образцом почти классической гармонии: завершенности, уравновешенности, благородной чистоты языка и стройности музыкальных форм, одним из немногих «аполлонических» созданий композитора. Поистине совершенной была предложенная исполнителями интерпретация. Ее содержание не обозначишь одним словом, не сведешь к одной, хотя бы и пространной формуле. В ней сосуществовало множество линий и мотивов, она строилась свободно, непредвзято (при «железной» исполнительской дисциплине и точном определении характера и смысла каждого отдельно взятого куска, каждой реплики и фразы), без подчинения какой-то генеральной идее. Впрочем, один принцип все же был последовательно проведен до конца, он же положен самим композитором в основу драматургии и конструкции сочинения: Квинтет написан как бы для двух инструментов, и из которых один – фортепиано, второй же представлен струнными – и в самых различных их сочетаниях, и отдельными soli. Отношения между фортепиано и струнными в ходе исполнения многократно изменялись: то «бородинцы» во всеоружии своей тембровой палитры, длительное время играя без вибрации, создавали звуковую перспективу бескрайнего «русского поля» или плели нежное кружево из тончайших передач от второй скрипки к альту, а С.Рихтер противопоставлял им нарочито бескрасочное, «черно-белое» фортепиано или бесстрастными глухими басами мерил безграничное, «неодушевленное» пространство, над которым плыл задумчивый и очень личный голос первой скрипки (Фуга), то вдруг, наоборот, фортепиано начинало говорить «от имени человека», а струнные превращались в некий объективный образ, пульс времени (начало третьей части). Если в Фуге фортепиано нагнетало напряжение, отбрасывая сумрачные тени, то в Финале его высокие регистры создавали ощущение незамутненной чистоты, ясной, светлой радости. Но сама эта разделенность ролей почти постоянно сохранялась, грань между фортепиано и струнными исчезала, таяла лишь в самые лучезарные мгновенья, к каковым прежде всего следует отнести концовку Квинтета – незабываемое волшебное сочетание света, нежности и совершенства.

…Итак, фестиваль закончился. Он принес много художественных радостей, много замечательных минут. Он заставил о многом задуматься, что-то сопоставить, что-то для себя пересмотреть, что-то по-новому услышать. Жизнь музыки Шостаковича продолжается. Это значит, что она вступает в новые отношения с быстротекущим временем, с новыми поколениями людей, которые уже никогда не увидят живым ее создателя. И с новыми исполнителями, которые наверняка откроют в ней многое такое, чего еще не слышим сегодня мы. Так всегда бывает с большой музыкой – она таит в себе больше того, что могут или хотят воспринять современники. И пусть написана она в течение пятидесяти лет, а сыграна за семь вечеров – жизнь ее бесконечна.

С. Давлекамова.

«Советская музыка», 1983, №2.

РЕПЕТИРУЕТ СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

Одно название этой передачи Музыкальной редакции Всесоюзного радио сразу привлекло внимание, ибо известно, сколь щедр Рихтер в музыке и сколь скуп на какие бы то ни было высказывания. Он почти не дает интервью, не пишет статей. Редко кому из зрителей довелось просто слышать его голос – он впервые звучит по радио в названной передаче, говоря о которой вообще приходится часто употреблять слово «впервые». Да и сама репетиция, свидетелями которой мы становимся, не совсем обычна. Рихтер впервые музицирует с хором – с женской группой Большого хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио (художественный руководитель К.Птица1, главный хормейстер Л.Ермакова). Подготавливается редкостная программа: Шесть хоров для женских голосов и фортепиано Рахманинова на стихи русских поэтов (ор.15) – произведение, которое нечасто исполняется в концертных залах.

Созданию этой радиопередачи помог «его величество» случай. Готовился вечер к 100-летию со дня рождения замечательной певицы и педагога, профессора Московской консерватории Ксении Николаевны Дорлиак. (В начале передачи об этом уже состоявшемся торжестве рассказывала Нина Львовна Дорлиак.) Среди участников юбилейного празднества была и женская группа Большого хора. А репетиции с ней Рихтер проводил в Концертной студии Всесоюзного радио. Тут-то у редактора И.Дробышевской и появилась мысль записать все происходящее на пленку, запечатлеть, сохранить для истории. Устроители вечера разрешили сделать такую запись. Она велась все три дня, пока шли репетиции в Концертной студии (звукорежиссер В. Копцов, оператор С.Зенкевич). Позже из многочасовых рулонов пленки была смонтирована передача, над которой вместе с редактором И. Дробышевской долго, кропотливо работал режиссер И. Мироненко. Уже готовой услышал ее Святослав Теофилович и тем не менее можно смело сказать, что «подсказана» она была им, его вдохновенной, чуждой всякого стандарта личностью. Думается, это подвигнуло работников радио пойти путем еще не изведанным. Традиционным для такого рода материалов является жанр репортажа, где ведущий – журналист, музыковед – рассказывает о репетиции, беседует с ее участниками. Сам же репетиционный процесс бывает показан в лучшем случае фрагментарно, а то и вовсе служит фоном, роль которого – лишь удостоверить место действия. В любом случае запись самого хода репетиции служит вспомогательным элементом. В рецензируемой же передаче вспомогательное вдруг стало главным, более того – единственным, оно по сути составляет содержание передачи. Впервые на радио мы слышим, как повторяются одни и те же фрагменты, отдельные музыкальные фразы, постоянно уточняясь, шлифуясь, углубляясь... Нам дано услышать и остановки из-за неточности исполнения, исправление этих неточностей и новые пробы уже прежде сыгранного, спетого...

Одним словом, впервые представлен в звучании, а не в словесном объяснении, сам творческий процесс, сама работа над музыкальным произведением. Профессионалы уловят тут множество любопытнейших нюансов. Но, как свидетельствуют отклики радиослушателей, и для массовой аудитории подобное оказалось не только не утомительным, а захватывающе интересным. Успех обусловлен прежде всего иным уровнем решения просветительских задач. Участие такого художника, как Рихтер, позволило отказаться от привычных комментариев и полностью довериться чисто музыкальной «наглядности». Такое пропросвещение – живое, непосредственное. Оно будит ум и сердце слушателя, требует его активности. Здесь информации, предназначенной для пассивного приятия, просто нет. Так, за всю передачу Рихтер ни разу не излагает своего «видения» или «прочтения». Он вообще не произносит слов «замысел», «трактовка», «интерпретация»... И нередко предпочитает объясняться совсем без слов – просто одной музыкой. «Вот я вам сыграю, как я думаю...» И затем играет. Блистательны эти моменты! Эти легко, изящно намеченные эскизы! Они не подавляют воли исполнителей, а заряжают их вдохновением, зовут артистов на ответное творчество, приглашая к размышлению... А радиослушателей приобщают к процессу размышления музыкой.

Рихтер – работает. Еще и еще раз повторяет хор каждый фрагмент. Эти подряд идущие варианты можно сравнивать. И в таком, на близком расстоянии, сравнении даже непосвященному легко почувствовать, как меняется звучание одной и той же фразы, как обретает исполнение глубину. И уже самому поразмыслить, к какой же цели устремлен Мастер...

Так – через музыку – раскрывается в передаче само понятие «интерпретация». Помогают осуществлять это путешествие «в незнаемое» рихтеровские реплики, иногда полуреплики, очень лаконичные, но снайперски меткие. В них, естественно, есть музыкальные термины, которые (опять-таки непривычно для радио) тоже никто не разъясняет. И тут слушателю доверено самому почувствовать их смысл, исходя из контекста целого. Подобное доверие ведет потом человека к книгам, словарям, справочникам – в желании проверить свою интуицию, свои догадки.

На протяжении передачи Шесть хоров Рахманинова исполняются целиком, и все шесть показаны в работе. Запись продолжалась много часов, а передача в эфире звучит всего 42 минуты 50 секунд. Из такого обилия уникального материала отбор сделать было очень непросто: легко могла возникнуть мозаика из отдельных эпизодов. Но передача, к чести авторов, получилась на редкость цельной, непрерывно развивающейся. Каждый фрагмент тут словно дополняется другим, поскольку отобраны моменты ключевые, принципиальные для понимания каждого отдельного сочинения и всего хорового цикла, для уяснения творческих взглядов Рихтера. А его постижение Рахманинова, как говорит в финальном интервью К. Птица, – «единственное, может быть, в мире».

Рихтер любому произведению придает яркость оригинала. Так и в передаче. Рахманинов в Шести женских хоpax – несомненно лирик. Но этому понятию Рихтер возвращает первозданность. Мерилом лирического тут служат прежде всего цельность, незамутненность чувств, их искренность. Лейтмотивом на репетициях проходит рихтеровское требование естественности: не надо намеренности,. не надо «массивности»... Сами же проявления этого лирического мира – чрезвычайно многогранны. От затаенных, нежнейших оттенков эмоций до их смелых, сильных взлетов.

Какое «волнение сердца» передано в, казалось бы, пейзажном хоре «Задремали волны»! Рихтер открывает нам Рахманинова-живописца, но не пейзажиста. Природа предстает прочувствованной человеком. Здесь нет спокойной созерцательности, эмоции набегают словно волны. То это трепетные всплески восторга, то мечтательное любование, то светлая грусть, какая всегда бывает при встрече с неуловимой Красотой...

Страсть и величавость, суровая гордость и нетерпеливый порыв – в хоре «Слава народу». Основной же характер исполнения Рихтер определяет: «Как присягу». А работая над хором «Неволя», призывает: «Должно быть все время вот какое-то детское пение...» И в этом прозрачном, как бы уносящемся ввысь звучании хора мы слышим сотни оттенков движения души, исполненной скорби, трогательности, надежды. Тончайшей нюансировки, свойственной скорее камерной музыке, чем хоровой, жаждет Рихтер и тем самым открывает нам важное – романсовый тип данных рахманиновских хоров.

Опять-таки, он ничего не декларирует. Но мы слышим, как выверяет он мельчайшие градации звучания, неуловимые смены темпов, как работает над сочетанием слова и музыки. Слышим прежде всего в исполнении, а отдельные реплики помогают нам в том. «Мне кажется потому, что это – «скорей», делать это действительно скорей... (вздыхает). Просто душевно сказать: «улетай скорей». И все. Но тут стоит фортиссимо. Надо, чтобы этот характер остался и на фортиссимо! Это не значит, что тише должно быть. Но как будто это внутри... Вот это очень реально» (о хоре «Неволя»).

Или: «Сейчас было очень, по-моему, хорошо – серединка по характеру. И фортиссимо было, и в то же время оно не было такое прямолинейное...» (хор «Слава народу»).

И после повторного исполнения: «В боях с врагами» – был хороший характер, но сейчас стало громко! А если внутри – «в боях» – шепотом петь, но очень серьезно...»

В таких коротких репликах сказываются и рихтеровские общие художественные принципы.

«Понимаете, когда замедляете, в этом чувствуется намерение. Это расхолаживает слушателя, когда специально что-то делают» (хор «Сосна»). «Не просто – приятно... Чудо должно быть!» (хор «Ангел»). «Я думаю, что все искусство исполнительское вообще главным образом построено на неожиданности. Тогда оно доходит до слушателей по-настоящему».

На пленке удалось сохранить всю удивительную атмосферу рихтеровских интерпретаций. Опять-таки вопреки радиотрадициям здесь оставлены шумы, смех, полуфразы, отзвуки какого-то движения... Все это помогает живо ощутить обстановку, царящую в студии. Рихтер дает образец вдохновенной, радостной работы – работы-игры, когда нет ни малейшего напряжения, спешки, нервозности... Это работа – с наслаждением, Рихтер острит, смеется, напевает, а иногда и шутливо жалуется («Вот я рвусь как-то все время...»). Деликатный, мягкий голос и полная обаяния непринужденность.

Рихтер: У всех должно быть ощущение сдержанного ... но движения вперед. Нетерпение! Нетерпение должно быть во всем! Но одна вещь может спровоцировать: слово – «задремали». Но море оно все-таки...

Птица: Даже дремлющее оно – беспокойное.

Рихтер: Да, все равно. Надо привыкнуть к «плаванию». (Звучит хор «Задремали волны».)

Рихтер: Не знаю, мне сейчас очень понравилось. Это, по-моему, получилось. Мерси! Ну, что дальше – да?..

Только по окончании передачи, оценив целое, сознаешь, с какой волей и целенаправленностью трудился великий музыкант. По ходу же ее это совсем не ощутимо. У Рихтера поразительный дар общения. Он все время вместе со всеми. Он советует, советуясь, руководит, высвобождая творческие силы всех окружающих. Абсолютное отсутствие диктата, жажда именно сотворчества. Личность Рихтера создает редкостную атмосферу полного равенства сторон. Впрочем, слово «создает» неверно, ибо это не объясняется скромностью, тактом, это непреднамеренно. Здесь подлинное самосознание гения, когда и в голову не приходит, что кому-то может быть неизвестно то, что открыто ему самому. Отсюда легкость взаимоотношений с большим коллективом, летучесть реплик...

... Заканчиваются репетиции, заканчивается передача. Столь же естествен, как и вся она, ее финал. Невозможно после такого равнодушно заторопиться из студии. Еще переживаются волнующие впечатления, продолжаются разговоры...

«Мы не заметили времени, потраченного на эту работу, потому что работа была настолько одухотворенной... – говорит хористка А.Богданова. – Каждый звук и каждая фраза настолько нас заражали, что ничего уже больше не нужно – все ясно».

«Работать с таким мастером, не только работать, даже дышать с ним одним воздухом – это, я считаю, счастье, большое счастье, – вступает в разговор ее коллега В.Воробьева. – Со Святославом Теофиловичем я была знакома еще совсем девочкой – его слушала. И вот сейчас спустя годы пришлось встретиться. Все такой же бодрый, энергичный, жизнерадостный... У нас три дня – праздник самый настоящий».

Сегодня это значительное начинание имеет свое продолжение. Музыкальная редакция Всесоюзного радио выпустила в свет новый цикл – «Рассказывает Святослав Рихтер». Рассказывает о любимых композиторах, музыкантах, о музыкальных шедеврах и, конечно, их исполняет. Его повествования оказались записанными тоже в результате подготовки той первой передачи. Итак, «праздник в будни», как назвала передачу радиослушательница из Ленинграда Н.Эккер, продолжился...

--------------------------------------------------

1 Когда номер журнала был сверстан, в редакцию пришла скорбная весть о кончине Клавдия Борисовича Птицы.

Им. ПОПОВ.

«Музыкальная жизнь», 1983, №14.

ЭТО - РИХТЕР!

В Московской консерватории начал функционировать еще один концертный зал (на протяжении многих лет зал этот бездействовал в данном качестве, поскольку здание, где он находится, принадлежало до последнего времени юридическому факультету МГУ). Залу ныне присвоено имя С. В. Рахманинова. Один из первых концертов в нем дал Святослав Теофилович Рихтер.

Как близко всем нам, как хорошо, казалось бы, знакомо искусство замечательного пианиста! И все же каждая новая встреча с Рихтером потрясает эмоциональной наполненностью его игры, вновь удивляет беспредельностью совершенства исполнительского мастерства, обжигает огнем пламенного таланта, для которого музыкальное творение не строго выверенная звуковая конструкция, а вечно юное кипение жизни.

Крылатые слова великого поэта «он вечно тот же, вечно новый» вполне могут быть применены к пианизму С. Рихтера. Не устаешь удивляться оригинальности и глубине его трактовок.

Программа рецензируемого клавирабенда внешне была скромна и непритязательна. Четыре пьесы из «Времен года» Чайковского, несколько его же фортепианных миниатюр, восемь этюдов-картин Рахманинова... Каждого, кто учился игре на фортепиано, сочинения эти сопровождали от начальных классов детских музыкальных школ до заключительных курсов консерватории. Перефразируя известные слова Глинки, можно было бы сказать, что не повторяться здесь в исполнительских прочтениях так трудно, что вы и представить себе не можете.

Святославу Теофиловичу это блистательно удалось. Причем, как всегда, слушатели ощущали не оригинальность исполнительских концепций, а от первого до последнего такта живое дыхание музыки. Выдающийся пианист современности убеждал нас в том, что его трактовка, если и не единственно возможная, то самая естественная, самая убедительная.

Но естественность эта достигалась решением труднейших исполнительских задач! В пьесах Май («Белые ночи») и Июнь («Баркарола») из «Времен года» Рихтер как бы задался целью показать, что фортепиано доступна кантилена скрипично-виолончельной протяженности. Его темпы были ощутимо медленнее привычных, а в сугубо размеренном ритмическом движении осуществлять естественную пульсацию музыки, это, пожалуй, труднее, чем добиваться токкатной моторности в виртуозных пассажах. С другой стороны, уж если авторское обозначение темпа предписывало вихревую стремительность звукового потока, то Рихтер, сколь бы ни была сложна фактура музыкальной ткани, неизменно, как бы «само собой», достигал ее. Такая подвинутость темпов по сравнению с традиционными, позволила услышать в обычно шутливобеззаботном Вальсе-скерцо Чайковского отблески инфернально-зловещих «вспышек звукового пламени» Мефисто-вальса Листа, превратила в грандиозные по напряжению симфонические поэмы этюды-картины Рахманинова ми-бемоль минор, до минор, фа-диез минор, си минор.

Святослав Теофилович поразительно умеет раскрывать образные глубины исполняемого произведения. Когда слушаешь его игру, то время словно уплотняется, образы, эмоции, мысли концентрируются, обретают высшую степень напряжения. Мы как бы переносимся в иную систему «эстетических координат». Фортепианная миниатюра поразительным образом обретает масштабность симфонии, кантиленные эпизоды кажутся бесконечными, нарастания звуковых волн – неудержимыми, кульминации потрясают силой и мощью.

В разных проявлениях, соответственно образному содержанию, это было ощутимо в «остановленных мгновеньях поэтически-прекрасного» в этюдах-картинах Рахманинова ре минор и ля минор, в трагедийном взрыве Этюда картины до-диез минор, в несокрушимой мощи маршевой поступи Этюда картины ре мажор, в светлых бликах порхающих мелодий Вальса ля-бемоль мажор Чайковского, задушевных напевах его же Ноктюрна фа мажор, Романса фа минор, в котором спокойная кантилена прерывается динамичными аккордами среднего эпизода. Время уплотняется, образы динамизируются... Характерно, что трактовка Святославом Теофиловичем пьесы Чайковского «На тройке» по интенсивной симфо- низации соотносима со знаменитой исполнительской концепцией Рахманинова.

Это все – аспект непосредственного восприятия. Очень интересно попытаться разобраться, как, каким образом, посредством чего достигает Рихтер своих исполнительских прозрений.

Прежде всего это, конечно, абсолютная техническая свобода владения всеми мыслимыми приемами пианизма. Свобода абсолютная, в самом полном и точном смысле слова. Подобно Рахманинову, для него не представляет никаких сложностей отчетливо и ясно петь основную мелодию в многозвучных гроздьях труднейших аккордов, играть непрерывные двойные ноты шестнадцатыми в быстрых темпах вплоть до престиссимо, октавные пассажи, по стремительности соотносимые с обычными гаммами...

Что очень важно, эта «моторно-двигательная» сфера фортепианной игры у Рихтера полностью подчинена внутреннему слуху. Слуху необычайно ясному, активному, динамичному, непрерывно «ведущему» нас в потоке музыкальных образов. Слух этот рождает уникальное мастерство пианиста во владении правой педалью. Градаций ее нажатия у Рихтера неисчислимое множество. С помощью правой педали он не только создает мощь квазиорганных аккордов, но может придать особую кантиленность любому подголоску многослойной полифонической структуры, акцентировать ту или иную интонацию, создать некий звуковой эфир, в котором плывут, сменяя одну задругой, чарующие мелодии. К слову говоря, кантиленность игры Рихтера чрезвычайно высока. Его «пение на фортепиано» неподражаемо.

Этот же до предела развитый внутренний слух служит у Святослава Теофиловича основой раскрытия музыкальной драматургии произведения, которая находит воплощение в форме, рождаемой процессом интонационного развития образов. Академик Б.В.Асафьев неоднократно подчеркивал, что здесь крайне важно четкое выделение «пограничных разделов» формы, и выделял при этом драматургическую роль кадансов, как завершающих итогов той или иной музыкальной мысли. Такое смысловое акцентирование кадансов исполнителям обычно удается. Гораздо труднее.иное: убедительное проведение всех релризных звучаний тематического материала. Оно всегда должно быть тем же (здесь непременна «узнаваемость» темпов, ритмической и мелодической артикуляции, именно они цементируют форму) и одновременно иным (необходимо выявить отличия от предыдущего изложения темы – именно они сообщают динамизм развития целому). Тем самым исполнителю приходится искать чуть-чуть иной темп, чуть-чуть иной характер движения. Сохранить неизменное, и вместе с тем трансформировать его... Рихтер блестяще решает диалектически- сложную задачу, всегда находит это чуть-чуть, которое в сфере пианизма по-своему не менее важно, чем аналогичные понятия в иных видах искусств. Логика нового появления ранее знакомого нам музыкального образа, трансформации его у великого пианиста во всех случаях безупречна.

Важнейшую роль здесь играет ритмическая пульсация музыкальной ткани. В игре Рихтера – это существеннейший фактор. Ритм размеренный и полный пружинной силы, ритм несокрушимо-стальной и прихотливо-гибкий, ритм неудержимых accelerando, замедляющихся вплоть до полного покоя ritenuto, «улетающих» и замирающих вдали smorzando – все градации и грани его предстают в пианизме замечательного мастера скульптурно-объемными, все интонационно-наполнены, обусловлены музыкальной архитектоникой целого.

Возвращаясь к виртуозному владению Рихтером правой педалью, следует подчеркнуть, что, наряду с многообразным туше, оно служит у него также средством воссоздания на фортепиано богатейших по выразительности звуковых красок. Тембровые нюансы в его игре столь ярки, что разнообразные модификации их кажутся бесконечными.

И, наконец, самое важное. Все эти компоненты совершенного мастерства служат у Святослава Теофиловича Рихтера одной цели – максимально полному образному воплощению замысла композитора. Воплощению яркому до такой степени, что неизменно создается эффект сиюминутного рождения музыки. И лишь потом, вспоминая все услышанное (а оно после концерта Рихтера, как правило, прочно врезается в память), понимаешь, какой титанический труд стоит за этой абсолютной исполнительской свободой, за этим естественно и непринужденно разворачивающимся потоком прекрасной музыки...

Небольшой внешне кпавирабенд. Но сколь сильны впечатления от него! Так всегда происходит на концертах великого пианиста двадцатого века.

Им. ПОПОВ

Б. Маранц.

«Советская музыка», 1983, №11.

Три программы в Горьком

Известие о приезде Святослава Рихтера вызвало в Горьком бурю восторга. В четырех концертах были анонсированы три программы (третья повторялась дважды).

Первую составили пьесы Чайковского (романс F-dur, «Немного Шопена», «Шалунья», «Вечерние грезы», «Грустная песенка», Menuetto Scherzoso, «Салонный вальс», «Размышление») и Рахманинова (восемь этюдов-картин из ор. 33 и ор. 39). Непривычной была обстановка на первом концерте и в первом отделении второго (фрагменты из «Времен года»: «Май», «Июнь», «Ноябрь», «Январь»; затем прозвучали Ноктюрн F-dur, Вальс-скерцо, Юмореска, Каприччио, Вальс As-dur ор. 40, Романс f-moll): пучок света направлен только на ноты, зал и эстрада погружены в темноту. Это создавало необычную для большого зала атмосферу, в которой музыка воспринималась глубже, слушатели словно погружались в нее.

Думается, что пьесы Чайковского были написаны в расчете именно на интимную обстановку, небольшой круг слушателей. Однако суметь заставить напряженно слушать, чутко воспринимая все тонкости нюансировки, огромную массу людей (около 1000 человек, если не больше!) – такое доступно лишь уникальному Исполнителю!

Захватывающим было и исполнение Этюдов-картин Рахманинова. Какая широчайшая палитра чувств!

Трио Франка fis-moll op. 1 (партнерами С. Рихтера выступили О. Каган и Н. Гутман) я слышала впервые. Написанное совсем молодым композитором, произведение это показалось мне очень искренним, хотя несколько статичным. Однако замечательное мастерство ансамблистов, блестящее исполнение – глубина (особенно в первой части), блеск (в третьей части) произвели неотразимое впечатление. Финал бисировался.

И вот – третья, заключительная программа. Первое отделение – Вторая симфония Рахманинова. И. Гусман дирижировал ею на память. Она была очень тепло встречена слушателями. С большим успехом О. Каган сыграл «Цыганку» Равеля.

С нетерпением все ждали исполнения Фортепианного концерта (для левой руки) Равеля. Рихтер давно не играл его, а мне, живущей вне Москвы, до сих пор не приходилось слышать этот концерт в его интерпретации. Грандиозное впечатление, оставшееся после концерта, трудно анализировать. Несмотря на огромные виртуозные трудности, о пианистическом мастерстве не хочется говорить, воспринималось самое существо музыки, драматичность ее содержания, глубина.

На следующий день программа была повторена с прибавлением сцены из «Скупого рыцаря» Рахманинова, спетой С. Яковенко.

Какое счастье, что мы имеем возможность слушать такого огромного музыканта, как Святослав Рихтер!

Огромное ему спасибо!

Б. Маранц

Ан.Вартанов.

«Радио и телевещание», 1984, №1

ШЕСТЬ ФИЛЬМОВ С РИХТЕРОМ

На X Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, прошедшем в октябре прошлого года в Алма-Ате, жюри конкурса музыкальных фильмов отметило почетным призом и дипломом жюри высокое мастерство и творческое участие в цикле телевизионных фильмов «Декабрьские вечера» объединения «Экран» выдающегося деятеля советской музыкальной культуры Святослава Рихтера.