1980-е

А. Скавронский. "Ценности, принадлежащие миллионам. "«Советская музыка», 1980, №4.

Рихтер на Всесоюзной студии с представителями "Ямаха". "Мелодия", 1980, № 3, июль-сентябрь.

Мысли о Рихтере. А.Золотов. «Культура и жизнь», 1980, №10.

Александр Корнеев. Интервью (фрагмент). Музыкальная жизнь, 1980, № 16, август.

Фото В.Киврина. "Советский союз", 1981, №7.

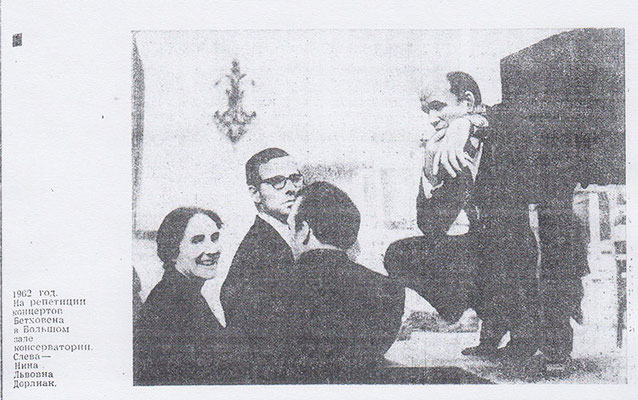

Н.Л.Дорлиак. "В дуэте с Рихтером". Журнал "Юность", 1984, №1.

М.Г.Нейгауз. "Святослав Рихтер в семье Генриха Густавовича Нейгауза" + аудио запись. В книге "Вспоминая Святослава Рихтера". М.: "Константа", 2000 г.

Г.М.Цыпин. Отрывки из беседы с О.Каганом и Н.Гутман. (80-е г.г.)

Ю.А.Башмет. "Вокзал мечты". Фрагмент книги.

Б.А.Покровский. "Только ли пианист?" Нет, не только!

Евг. Эпштейн. МУЗЫКА – МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ. «Музыкальная жизнь», 1980, №24 (интервью Д.Н.Журавлева).

Квинтет Шостаковича. Музыкальная жизнь, 1981, № 22, ноябрь.

Медаль Белы Бартока. Музыкальная жизнь, 1982, № 4, февраль.

Р.. Шато. Совершенный пианист. Беседа со Святославом Рихтером. Musica, 1982.

Арк.Петров. "Феномен Рихтера". «Клуб и художественная самодеятельность», 1983, №7.

П. Белый, Л. Бежин. "Диалог о Рихтере", «Советская музыка», 1983, №11

О РИХТЕРЕ. «Юность», 1984, №1. Н.Зимянина, Н.Дорлиак, И.Антонова, Н.Гутман, О.Каган, Г.Писаренко, В.Лобанов, Ю.Башмет, И.Бобровская.

Нина Львовна Дорлиак. "В дуэте с Рихтером".

Иннокентий Попов. "Пианист века". "Культура и жизнь", 1985, №3.

Святослав Рихтер. Альфред Гарриевич Шнитке. Музыка в СССР. - 1985. - Июль-сентябрь. - С. 11-12.

Le Monde de la Musique - 1985

Юрий Нагибин; «Воспитай в себе чувство прекрасного» (фрагмент). Музыкальная жизнь, 1985, № 20, октябрь.

Хитрук А. Проблемы «новой» личности или нового творчества. «Советская музыка», 1986, №3. Фрагмент.

Л.Е.Гаккель. «Уроки». «Советская музыка» (фрагмент), 1986, №6

Музыка от «А» до «Я». Музыкальная энциклопедия для детей. Музыкальная жизнь, 1987, № 4, февраль.

«Русская зима». Музыкальная жизнь, 1987, № 5, март.

Д.Кабалевский. Из воспоминаний разных лет. Четырехручие. «Музыка и ты», Выпуск 7. Альманах для школьников,

Москва, «Советский композитор», 1988.

Марина Влади. Фрагмент из воспоминаний «Владимир, или прерванный полет». «Ровесник», 1988, №11.

С.Хентова. Неудача никогда меня не обескураживала. «Аврора», 1989, №2.

Л. КАНЕВСКИЙ. СВЯТОСЛАВ СТАНОВИТСЯ СВЕТИКОМ. «Музыкальная жизнь», 1989, №16.

Софья Михайловна Хентова. Святослав Рихтер. Из книги “Любимая музыка”. Изд. “Музична Украина”, Киев, 1989.

Г.М.Цыпин. Отрывки из беседы с О.Каганом и Н.Гутман. (80-е г.г.)

Д.Н.Журавлев. "Успевал слушать, смотреть, запоминать".

А. Скавронский.

«Советская музыка», 1980, №4.

ЦЕННОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МИЛЛИОНАМ

«...благодарность, восхищение, радость – вот чувства, которые испытываешь всякий раз, встречаясь с искусством этого великого артиста!..»

«...мастерство Рихтера не знает равных...» «...искусство великого Рихтера выше всяких похвал. Сегодняшний концерт – музыка Дебюсси и Равеля – это драгоценный подарок...»

«...я высказываюсь за популяризацию творчества Святослава Рихтера в любых доступных радио и ТВ формах...»

«...это праздник, о котором только можно было мечтать...»

«...первое исполнение Рихтером становится действительно первым, музыку слышишь как будто впервые...»

«...сегодняшняя передача меня потрясла. Не однажды я слушала 17-ую сонату Бетховена, а оказалось, что не знала ее. Мне в ней, да и в себе самой так много сегодня открылось. Я думаю, это произошло благодаря тому, что Вы ее исполняли, вернее, не исполняли, а жили ею...»

«...и нам, педагогам, и нашим ученикам очень важно послушать 8-ую сонату Прокофьева хотя бы еще раз...»

«...речь идет о духовных ценностях, принадлежащих всему миру, а мир будет намного беднее, если не будет в нем последних сонат Бетховена в записи Святослава Рихтера...»

«...как грустно, что уже окончились передачи. Нельзя допустить, чтобы они не были повторены в будущем...»

«...я счастлива, что у нас есть Рихтер, и я могу его слушать...»

Передо мной – толстая пачка писем, откуда взяты все приведенные выше слова. Цитировать подобные фразы можно было бы до бесконечности. Это – общее, что объединяет все письма, непохожие одно на другое: восторженные, горячие слова благодарности Святославу Теофиловичу Рихтеру, восхищенные, глубоко заинтересованные отклики людей, для которых его искусство – всегда праздник.

Снова слова благодарности – на этот раз уже в адрес Всесоюзного радио, организовавшего поистине беспрецедентную серию передач: десять музыкальных вечеров, посвященных искусству Рихтера. И в адрес автора передач – А.Золотова, нашедшего верный естественный доверительный тон для своих комментариев. Еще в этих письмах просьбы. Бесчисленные просьбы о том, чтобы цикл был повторен, чтобы работа над ним была продолжена. Каждый из пишущих обязательно перечисляет, что, самое близкое и дорогое для себя из рихтеровских программ, он хотел бы услышать в следующий раз. Подобных пожеланий столько, что даже часть из них в короткий срок удовлетворить невозможно. Тем более, что репертуара пианиста, как верно утверждает автор еще одного письма, действительно «хватит на несколько лет вперед».

Что же дают нам эти многочисленные письма, шедшие на радио то время, пока в эфире звучали передачи «Искусство Святослава Рихтера»?

Кроме еще одного, очень весомого подтверждения популярности и огромной любви самой широкой аудитории к искусству великого пианиста, письма радиослушателей дают ценный и в некотором смысле неожиданный материал для размышлений (вновь и вновь) об особенностях рихтеровского искусства, его общественной значимости, о роли и формах пропаганды музыки средствами ТВ и радио. Вот этими размышлениями мне и хотелось бы поделиться.

Среди авторов писем – представители технической и художественной интеллигенции, научные работники и педагоги, пенсионеры и домохозяйки, студенты самых разных вузов – словом, перед нами своего рода «социальный срез» значительной части нашего общества. Все мы знаем (не раз испытывали на себе) огромную, поистине гипнотическую силу воздействия Рихтера на аудиторию (недаром Гульд назвал его «одним из самых мощных коммуникаторов нашего времени»!). Но ведь подобное ощущение возникает у сидящих в зале, при живом исполнении, а радио, по идее, должно во многом нивелировать эффект непосредственного контакта, придавая ему скорее воображаемый, иллюзорный характер. Но, тем не менее, даже в радиозвучании сохраняется властная, необоримая сила воздействия игры Рихтера: огромный успех радиоцикла стал еще одним подтверждением этого.

Какие же качества исполнительства Рихтера определяют силу его воздействия? Что делает искусство гениального мастера понятным, любимым и столь необходимым для огромной и достаточно разнохарактерной аудитории? Ведь действительно, существует некий «феномен Рихтера», собирающий несметные толпы желающих любой ценой пробиться в переполненные концертные залы, заставляющий людей браться за перо и утверждать, что благодаря радиоциклу в их дом вошла радость. Секрет этого воздействия, мне кажется, в необычайной, редчайшей гармоничности искусства и самой художнической личности Рихтера. В одной из статей о своем замечательном ученике Нейгауз сказал: «... он обладает в высокой степени тем, что обычно называют чувством формы, владением временем... Соразмеренность гармонии, идущая из самых глубин классического мироощущения, гармония (да простится мне) чуть ли не эллинского происхождения – вот в чем главная его сила, главное качество...» 1.

Именно в гармоничности мироощущения, мне кажется, тайна поразительно целостного сочетания многих свойств и черт натуры пианиста, его дара, казалось бы несоединимых в одном художественном явлении, в личности одного человека.

Десять частей радиоцикла, при очень большом разнообразии программ, приводят слушателя именно к ощущению целостности и гармонии. Как мне кажется, именно такую цель преследовал Золотов, и в этом его большая удача. Серия передач построена таким образом, чтобы охватить и воплотить возможно большую сферу музыкальных интересов художника и его почитателей. Шуберт, Мусоргский и Скрябин, Дебюсси, Равель, Шуман и Брамс, Лист и Рахманинов, Глинка, Франк и Гуго Вольф, Мясковский, Шостакович и Прокофьев, Чайковский, Бах, Шопен и Моцарт, Бетховен – какое необычайное многообразие эпох, стилей, какое разнообразие жанров! И какое в то же время поразительное единство, какое удивительное сочетание в интерпретациях Рихтера глубинного познания и осмысления исторических традиций с остротой сегодняшнего, современного взгляда на музыкальное искусство. В цикле равно звучат и очень известные, всеми любимые произведения, и музыка менее популярная, из числа той, какую обычно относят к разряду «сложной для восприятия неподготовленным слушателем». И хотя это лишь «капля в море» репертуара мастера, в целом серия воспринимается как своеобразная энциклопедия его исполнительства (что еще больше подчеркивает ее подзаголовок – «Искусство Святослава Рихтера по концертам разных лет»).

Итак, цикл дает нам портрет громадной, многогранной и гармоничной, необычайно притягательной творческой фигуры. Вновь подчеркиваю, – притягательной для всех. Я думаю, любому человеку, будь он просто любитель музыки или профессионал, свойственно искать и лучше всего слышать и воспринимать в искусстве нечто родственное себе, своему темпераменту, своим душевным запросам. Если он находит это близкое – он счастлив, он понят и понимает. В искусстве Рихтера, мне кажется, любой человек, с любыми музыкальными «потребностями» найдет то, что необходимо ему. Интерпретации Рихтера ответят требованиям глубокого интеллекта и страстной эмоциональности. В них элегичность, созерцательность и неистовая энергия, тончайшая звукопись и агрессивный динамизм, философская глубина и грандиозный размах... В них неимоверное богатство и разнообразие эмоциональных проявлений, образных воплощений, состояний духа: от тишайших размышлений, самоуглубленного музицирования до колоссального напора яростной энергии, вулканической страстности. Но все это у Рихтера – «разные проявления одной сущности», они «связаны общей для них... активностью порождающего их человеческого духа. В диалектическом единстве противоположных внутренних сил заключена... «доминанта» рихтеровского исполнительства. Именно отсюда проистекают свойственные искусству Рихтера объемность, широкоохватность, шекспировского толка многоплановость» 2.

Пастернаковские строки:

Во всем мне хочется дойти

До самой сути...

……………………………..

До оснований, до корней,

До сердцевины –

могли бы служить эпиграфом к его творчеству. Позволю себе небольшую «автоцитату» (в связи с шубертовскими концертами 1978 года я попытался поразмышлять о том, что есть для Рихтера сам процесс музицирования): «Рихтер выходит на сцену не для того, чтобы доставить удовольствие слушателям, поразить их или потрясти. Не только для того, чтобы выразить свое отношение к исполняемому (ибо здесь не ощущаешь дистанции между своим и не своим), и еще менее для самовыражения (во всяком случае – явного) – такой процесс, как мне кажется, совсем чужд ему.

Музицирование Рихтера – титанический акт постижения глубинных основ жизни, выраженной в музыкальной материи. Процесс постоянных поисков истины... Именно поэтому Рихтер всегда разный, и именно в этом он един, он всегда – Рихтер»3.

Все беспредельное богатство его внутреннего мира, все то «диалектическое единство противоположных внутренних сил», которое так характерно для его исполнительства, – все это зиждется на глубочайшем и мощнейшем фундаменте гармоничного классического мироощущения, о чем так прекрасно говорил мудрый провидец Г.Нейгауз. В этом мироощущении, мне кажется, равное место принадлежит разуму и инстинкту, уму и сердцу. И это единение дает художнику-творцу высшую всеохватную мудрость, которая позволяет ему как бы взглядом сверху охватить и принять Жизнь во всей ее полноте и многосложности, драматических противоречиях, в прекрасном и трагическом. Но принимая, он не уходит от противоречий, не сглаживает их. Наоборот, с предельной силой и страстностью художник вскрывает жизненные коллизии в их музыкальном отражении, а затем возводит их к высшему синтезу в совершенных формах исполняемых произведений.

Но, разумеется, нельзя забывать о гигантском, поистине космическом мастерстве Рихтера. Ведь не только любые художественные задачи, поставленные композитором, но любые всплески рихтеровской фантазии, его необъятного воображения, потрясающего образного, ассоциативного (видения» музыки, его мышления, наконец, – все это мгновенно, как по волшебству, находит самые нужные для своего воплощения средства.

Опять единство, абсолютная гармония художественных целей и средств воплощения!

Рихтеровская фразировка лишена черт индивидуалистического своеволия, выражающегося, в конечном счете, в постоянных нарушениях «ритмической арифметики» (по таким нарушениям мы привыкли отличать индивидуальную интонацию исполнителя, так называемое речевое интонирование). Его же речь проста и строга. Рихтер произносит фразу очень ровно, ритмически чрезвычайно точно. Но прислушайтесь, и вы обнаружите богатейший ритмический и динамический микрорельеф текста. Так, при взгляде через увеличительное стекло на гладкой и, казалось бы, однородной поверхности вдруг проступают многочисленные детали.

Здесь уместно сказать несколько слов о piano в искусстве Рихтера. В комментариях к шубертовской программе А.Золотов специально обращает внимание радиослушателей на эту – столь важную – особенность его исполнительского стиля. Рихтер «не побоялся быть монотонным в оттенках piano и pianissimo» – говорит комментатор. Добавим: художник добивается в piano такого богатства и разнообразия, таких тончайших нюансов, которые воспринимаются как существующие на пределе возможного. При всем совершенстве аппарата, позволяющего достигать в piano поразительных эффектов звучности, основное заключено здесь в необыкновенной изощренности слуха, в тончайшей психологической проработке музыкальной ткани. Каждый звук «нагружен» до предела! Перевод одного звука фразы в другой – задача первостепенной важности! Художник словно обнажает музыкальную мысль, убирая на поверхности лежащую эмоциональность. Он ничего не утрирует, ничего не выделяет специально (ведь ни краски, ни детали сами по себе еще ничего не решают – абсолютное подчинение всех элементов воплощению идеи, концепции целого, высшему духовному синтезу), строго придерживаясь авторского текста, не «проясняет» авторского замысла и не «поясняет» музыку, стремясь стать более понятным. Простота мастера так далека от упрощенности, когда интерпретатор опускается до уровня среднего слушателя, облегчая ему восприятие. Эта высшая простота мудрости, безусловно, той же природы, как та, о которой говорил Шопен применительно к игре Листа: «Итак, мое мнение, по-видимому, справедливо. Последней приходит простота (разрядка моя. – А. С.). После того, как исчерпаны все трудности и сыграно великое множество нот и еще нот, является простота во всем ее очаровании, как последняя вершина искусства. Тот, кто хочет прийти к ней сразу, никогда не добьется этого, – нельзя начинать с конца. Надо много трудиться, проделать огромную работу, чтобы достичь этой цели...»4. Рихтеровская простота – это совершенно особая эстетическая категория, достойная специального рассмотрения.

Несколько слов в адрес инициатора, автора и комментатора цикла А. Золотова. Несомненно, его работа заслуживает горячего одобрения и поддержки. Золотов уже многие годы занимается творчеством выдающегося мастера (вспомним хотя бы серию телефильмов «Играет Святослав Рихтер» или фильм «Хроники Святослава Рихтера» – особую удачу автора). Причем, как правило, делает он это нестандартно, творчески интересно. Нельзя забывать и о том, что кое в чем музыковед идет «нехоженными путями», если не ошибаюсь, наше вещание крайне редко ставит перед собой задачи подобного «широкоформатного», многосерийного «портретирования» великих советских исполнителей (некоторые недостатки названных телефильмов – спорные съемочные решения, возможные недоделки в сценарном плане, о которых могут дискутировать профессионалы, на мой взгляд, надо воспринимать как издержки новизны жанра).

Радиоцикл несомненно составлен с учетом особенностей восприятия музыки по радио: комментарий здесь, как мне представляется, должен занимать несколько большее место, нежели в телевизионной передаче, чтобы компенсировать отсутствие зрительного ряда, зрительских впечатлений. Впрочем, соотношение музыки и слова – дело, в первую очередь, авторской интуиции. В целом Золотова она не подводит. Отклики слушателей – неоспоримое свидетельство верности найденных решений. Хочется отметить и мягкую, естественную манеру обращения к радиослушателям, также отмеченную ими в письмах.

Содержание комментариев соответствует задачам, которые поставил перед собой автор. Текст напрочь лишен специфических «музыковедческих» штампов, красивостей и казенных оборотов, а редкие шероховатости (быть может, не всегда отточенные формулировки), время от времени встречающаяся «разговорная» речь только придают всему еще большую достоверность сиюминутного общения.

Нет возможности (да и необходимости) подробно разбирать комментарии к каждой из десяти передач цикла. Они квалифицированны; даже в тех случаях, когда Золотов говорит о чем-то общеизвестном, ему удается окрасить это индивидуальной интонацией. К примеру, автор неоднократно подчеркивает идею объективной сущности рихтеровских интерпретаций (наиболее «откровенно» она заявлена в тексте передачи о Мусоргском). «Рихтер, – говорит Золотов, – является ярчайшим представителем того, что можно было бы, конечно, условно, назвать «объективным искусством». Когда слушаешь Рихтера, не думаешь о нем самом, и очень быстро забываешь о нем самом, и является тебе Мусоргский, как объективная реальность, как мир. Вы входите в этот мир. А дальше все очень просто, дальше все очень естественно...». Разумеется, идея «отождествления» применима не только к сочинениям Мусоргского. Мне представляется, например, что и в шубертовской программе путеводной нитью стал для Рихтера образ творца. Быть может, это самый дух музыки, муза Шуберта в ее идеальном воплощении.

Отсюда – известная «надличность» высказывания, обобщенность страсти, космичность контрастов. Мне приходилось слышать от некоторых ценителей музыки, что в исполнении Шуберта им хотелось бы большей сердечности, задушевности, словом, движения «от сердца к сердцу». Но образ идеальный не может ведь быть слишком индивидуален...

Вполне допускаю, что какой-нибудь другой музыкант мог бы составить цикл иначе и иначе его прокомментировать. Наверняка найдутся люди, желающие услышать (или сказать) о Рихтере что-то другое и по-другому. Но главное, и это ощущает любой радиослушатель, ощущает и в комментариях, и во всем построении цикла, как сквозной его подтекст, – неподдельная, искренняя любовь к Рихтеру, его большому искусству, к музыке.

Мне хочется присоединиться к содержащимся в письмах многочисленным просьбам, даже требованиям в адрес радио, чтобы передачи о Рихтере продолжались. Но, может быть, стоит подумать о каких-либо иных формах показа его творчества? Уверен, что и сам А.Золотов, и сотрудники музыкальной редакции радио уже думают об этом. Именно потому позволю высказать и несколько своих соображений. Прошедший цикл позволил широко охватить искусство Рихтера. В будущем можно было бы разрабатывать циклы передач по стилям, жанрам, формам, историческим эпохам, национальным школам. Творчество крупнейших композиторов мира может быть представлено по периодам, тогда оно прозвучит гораздо полнее. Судя по письмам радиослушателей, они будут только благодарны музыкальному вещанию за доверие к их способности воспринимать музыку все более углубленно. Вполне естественно, что подобное объемное «портретирование» впервые было связано с именем Рихтера. Но ведь у нас есть Гилельс! У нас был Софроницкий, были Оборин и Гинзбург, Нейгауз и Гринберг, Юдина и Зак и другие выдающиеся пианисты, пользовавшиеся огромной популярностью и любимые по сей день, оставившие большое число записей в радиофондах и несомненно также достойные внимания. Убежден, что циклы передач о каждом из этих музыкантов были бы встречены радио- аудиторией с восторгом. Ведь все названные имена – наша слава, гордость и величие советского фортепианного искусства, о чем забывать нельзя.

И вообще, хорошо, если бы в программах радио появилась постоянная рубрика, посвященная советским пианистам! Рубрика, которая будет выходить в эфир в определенный день, определенный час и, не сомневаюсь, быстро завоюет армию поклонников-слушателей. Вот была бы настоящая школа – радиошкола фортепианного мастерства.

Искусство Святослава Теофиловича Рихтера – наше национальное достояние. Всякое появление его в концертном зале – большое, волнующее событие музыкальной жизни страны. Десятикратные же встречи Рихтера с многомиллионной радиоаудиторией – событие большого общественного значения, важное явление в духовной жизни многих и многих людей. Искусство Рихтера, при колоссальной эстетической ценности его, несет в себе и огромную этическую силу, ибо это искусство глубоко гуманистическое, воплощающее прекрасные общечеловеческие идеалы. Его популяризация – дело государственной значимости, особенно сейчас, когда в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» вновь прозвучал призыв к обновлению форм пропаганды. Только умная, талантливая популяризация настоящего высокого искусства, отвечающая требованиям времени, может противостоять чрезмерному увлечению модными эстрадными жанрами, которое дает о себе знать и в программах теле- и радиовещания.

Цикл «Искусство Святослава Рихтера» именно такая работа. Радиослушатели с нетерпением ждут ее продолжения.

1 Г. Нейгауз. Избранные статьи. М„ 1975, с. 241.

2 Д.Рабинович. Портреты пианистов. М.,1962, с.251

3 А.Скавронский. Рихтеровские шубертиады. «Советская музыка», 1978, №9, с.70.

3 Шопен. Письма, т. 1. М., 1976, с. 456.

А.Золотов.

«Культура и жизнь», 1980, №10

Мысли о Рихтере

Наверное, каждый, кто слышал игру Святослава - Рихтера по радио или в грамзаписи, пытался представить себе этого гипнотически воздействующего человека и артиста. Те же, кто бывал в его концертах или прикоснулся к его искусству благодаря телевидению, ощущают его «реальное» присутствие в своей внутренней жизни постоянно.

Пианист Святослав Рихтер – уникальный художник нашего времени, один из тех немногих музыкантов, чье искусство олицетворяет лучшие достижения человеческого гения.

В силу своей творческой уникальности Рихтер удивительно просто и естественно передает нам живое ощущение музыки. Композиторы XX века (достаточно назвать имена Прокофьева, Шостаковича, Белы Бартока, Бенджамина Бриттена, Пауля Хиндемита) нашли в искусстве Рихтера такое же правдивое и возвышенное воплощение, как Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман, Брамс, Шуберт. Или Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, Скрябин. Репертуар Рихтера огромен, практически бесконечен. Но при этом, по его собственным словам, он не играет ту музыку, которая ему не нравится.

Каждый концерт Святослава Рихтера, которому в марте 1980 года исполнилось шестьдесят пять лет, – не только артистическое откровение. Это нечто большее, чем артистизм, нечто большее, чем исполнительский процесс, и даже нечто большее, чем музыка. Это – сама правда, сама истина, сама жизнь. Через Рихтера проходит и приходит к нам та правда о ней, которую чудом выразили в музыкальных произведениях великие мастера прошлого и крупнейшие мастера сегодняшнего времени.

Одна из самых больших радостей, отпущенных нам в жизни,– слушать музыку Святослава Рихтера, думать о нем, сознавая необычайность и необходимость «его музыки» для нашей жизни, нашей культуры.

Он родился на Украине, в Житомире, в 1915 году. Вскоре семья переехала в Одессу. Отец, музыкант глубокой эрудиции, пианист и органист, преподавал в консерватории. Но сын, занимаясь музыкой под его началом, занять место в консерватории не спешил. Его становление как художника и человека шло самостоятельным и, как теперь ясно, единственно правильным для нето путем. Он любил сидеть за клавирами опер, мечтал о дирижировании, работал концертмейстером в Одесском оперном театре. В двадцать два года он решил стать пианистом и приехал в Москву, к профессору Генриху Нейгаузу.

В 1945.году Святослав Рихтер с золотой медалью окончил Московскую консерваторию и удостоился первой премии на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Сегодня народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда Святослав Рихтер – гордость отечественной музыкальной культуры, легендарная личность в исполнительском искусстве XX столетия. Только ли степенью совершенства исполнения, только ли удивительной природной организацией, редчайшей «приспособленностью» к фортепьянному творчеству определяется столь уникальное место рихтеровского искусства? Или невероятной обширностью репертуара, который все пополняется? Или неудержимой внутренней работой – ведь Рихтер каждым своим концертом ставит перед нами все новые задачи, не позволяет стоять на месте? Достаточно пропустить несколько его выступлений и уже чувствуешь, что ты «отстал», «отключился», не соответствуешь тому уровню общения, который тебе предложен.

Когда пытаешься объяснить (хотя бы самому себе) самое главное в искусстве Рихтера, приходишь к видимому парадоксу: Святослав Рихтер – это не пианист, совсем не пианист! Но кто же?

Художник? Поэт? Артист во всеобъемлющем смысла этого слова? Мыслитель в искусстве? Да. Всесторонне и мощно одаренный музыкант, потенциальный композитор, дирижер, творец музыки? Да.

Художник в изначальном значении, живописец? Тоже да.

И все это счастливо высказалось одним – гением Рихтера-пианиста.

Учитель Святослава Рихтера Генрих Нейгауз – музыкант, соединивший в себе исключительную культуру и необычайно живой ум, – любил повторять, что после концертов Рихтера «чувствуешь себя очищенным...». И это правда. Такое чувство испытывают едва ли ни все, кому довелось слушать Рихтера.

Он погружается в музыку и погружает в нее своих слушателей. Я не стану утверждать, что Рихтер растворяется в музыке и исчезает как личность. Но он настолько соединяется с нею, настолько проникает в ее существо, что рождается нераздельное органическое целое, вбирающее в себя дух и энергию творца и исполнителя.

Рихтер выходит на сцену из своей большой жизни. Минуты концерта – своеобразное окно, через которое мы можем приблизиться к этому необыкновенному человеку, который весь обращен к людям и к музыке.

Ощущает ли Рихтер зал, когда он играет? Наверное, да. Безусловно да.

Играет ли он специально для людей, которые сидят в зале?

И на этот вопрос можно ответить утвердительно.

Но в то же время Рихтер играет для самого себя. Он играет для Музыки. И его контакт с залом осуществляется несколько необычно. Мне кажется, что он воспринимает зал обобщенно, как нечто единое, как некоего слушателя, которого предполагает сама музыка, самый процесс музыкального исполнения.

Рождается музыка... И первым человеком, который, вызвав к жизни, слышит ее, является сам артист. Может быть, поэтому в рихтеровских концертах особое приглушенное освещение. Ему надо вслушаться в трепетность музыки, и никто и ничто не должно мешать ему. Зал должен слушать не его, а Музыку вместе с ним. И поэтому мягкая световая завеса отделяет сцену от зала.

Чудо, которое творит пианист, пронизывает собой все пространство вокруг. Оно объединяет человека на сцене и людей в зале. Более того, оно выплескивается в мир, сливаясь с космосом окружающего музыкального пространства.

«Святослав Рихтер является посредником между композитором и слушателем,– говорит один из крупнейших современных музыкантов, выдающийся канадский пианист Глен Гульд. – Когда он исполняет произведение, мы вновь открываем его для себя и при этом всегда с другой, непривычной для себя точки зрения. Рихтер – один из самых мощных коммуникаторов нашего времени...».

...Он избегает встреч с людьми, избегает отвлекающих разговоров. За этим стоит отнюдь не пренебрежение к человеку, напротив, истинное уважение к нему, и достойно выразить его он может, как ему кажется, лишь одним способом: играя в полную меру отпущенных ему сил. Этим он выражает свою любовь к людям.

Но для того, чтобы играть так, как играет Рихтер, отдавая музыке все жизненные силы, нужно всегда быть в крайне собранном состоянии, постоянно впитывая новые впечатления жизни и переплавляя их в высокое искусство. Это – одна из сильнейших сторон рихтеровского дарования, не утрачиваемая с годами: поразительная способность воспринимать мир как чудо. Одна из чарующих тайн Рихтера – это тайна восприятия. Всякий новый миг жизни он принимает как откровение.

Святослав Рихтер делает безграничными те сочинения, за которые берется, он вкладывает в них трепетную, космическую душу, боль, мысль. Он несет великую моральную силу, с ним приходят вера и обновление. Огромный человек, мужественный, сильный, мудрый, протянул нам свою руку. И ведет.

Рихтер не сверхчеловек, но это Истинный Человек в его истинном напряжении. Он одержим стремлением совершенствования. Чему учит нас Рихтер? Не только любить и понимать музыку. Он учит быть требовательным к себе и другим, быть душевным и чутким, быть искренним и всегда стремиться к правде.

«Для меня, – писал Генрих Нейгауз, – Рихтер – человек, а «быть человеком – значит быть борцом» (Гёте). Он и борется своим неощутимым, но смертоносным оружием искусства со своими врагами: пошлостью, ложью, надувательством, пустозвонством, низостью души... Сколько раз, бывало, зайдешь к нему после концерта – публика в восторге, – скажешь ему слова благодарности за испытанную радость и услышишь в ответ: «Да, у меня хорошо вышло это место (какие-нибудь шестнадцать тактов), а остальное» – и скорчит кислую гримасу. Наивные люди иногда думают, что «Рихтер кривляется», им кажется, что он не может не видеть и не сознавать впечатления, производимого им на публику. Менее наивные считают, что он себя недооценивает; совсем ненаивные, к ним и я себя (наивно) причисляю, знают, что он говорит чистейшую правду…

Кому выпала доля носить на своих плечах «легкое бремя» высокого искусства, тот не впадает в зазнайство (к сведению некоторых молодых музыкантов)...».

Искусство Рихтера обращено ко всем и к каждому отдельно. Благодаря этому что бы он ни играл и где бы ни играл, всегда возникает особая атмосфера доверия.

Казалось бы, такой большой пианист, как Рихтер, должен затмить остальных – ниже «рангом», уровнем таланта и мысли. А выходит не так: познание Рихтера, его творчества, его художнического облика помогает познать других артистов, учит ценить их за то, что отличает от других, за индивидуальность. Он помогает оценить самобытность другого артиста, учит точности и тонкости наблюдения, воспитывает вкус и обогащает мысль.

...Мы как-то уже привыкли, что есть Святослав Рихтер. Он стал для нас категорией прекрасного. Есть красота, гармония, природа. Есть музыка.

И есть Рихтер.

Андрей Золотов

Концерт Святослава Рихтера в Государственном музее изобразительных искусств имени

А. С. Пушкина.

Фото

Юрия Садовникова

На цветной

вкладке:Святослав Рихтер,

Фото Валерия Плотникова

Евг. ЭПШТЕЙН

«Музыкальная жизнь», 1980, №24.

МУЗЫКА – МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Когда произносят имя Дмитрия Николаевича Журавлева, в памяти сразу возникает голос редкого тембрового богатства. «Симфонический голос», – говорят поклонники таланта замечательного чтеца. Действительно, в голосе его слышится то камерная кантилена пушкинской лирики, то гремит в нем торжествующая медь поэзии Маяковского. Дмитрия Николаевича можно часто видеть на симфонических и камерных концертах, на оперных и балетных премьерах

Музыка вошла в мою жизнь с того дня, когда я, молодой актер Симферопольского драматического театра, впервые очутился на галерке Большого театра – меня привел туда мой брат Михаил, химик по профессии, страстный меломан. Представьте себе Москву 1922 года с ее кипучей театральной и концертной жизнью. Я недавно приехал в столицу из провинции, преисполненный честолюбивых стремлений, которым, впрочем, сразу же был нанесен чувствительный удар. На приемном экзамене в Третью студию МХТ я блистательно провалился – мой южный акцент (я родился под Харьковом) произвел удручающее впечатление. Поперек моей анкеты было жирно выведено – «НЕТ». Сейчас я храню эту анкету как реликвию – спустя много лет мне подарил ее Музей театра имени Вахтангова. Впрочем, огорчаться мне было некогда: в Москве столько театральных соблазнов! Каждый вечер какой-нибудь спектакль, или литературный диспут, или просто чтение стихов – я старался успеть повсюду. И вот однажды – Большой театр...

– Дмитрий Николаевич, однако повторный экзамен в студию Вы сдали успешно и стали актером театра имени Вахтангова. Не отвлекло ли это Вас от увлечения музыкой?

– Ни в малейшей степени. Музыка – мое вдохновение! Как часто после спектакля, едва успев разгримироваться, я мчался на трамвае в Большой, чтобы застать хоть кусочек «Снегурочки» или «Кармен». Я слышал «Лоэнгрина» с Собиновым и «Снегурочку» с Неждановой, «Саломею» с Политковским и «Сказание о граде Китеже» с Держинской. На галерке собиралось разношерстное горластое общество: молодые инженеры, химики, врачи, актеры. В антрактах они до хрипоты спорили, отстаивая свои привязанности, и аплодировали с неистовством. порождавшим у пожарных тревогу за целостность балконных перил. В этой «академии» были свои знатоки, определявшие, что «певица Н. сегодня не звучит, а у тенора М., напротив, верхнее си превосходно». Я с интересом прислушивался к этим эрудитам, и у меня тоже появлялись свои оперные кумиры.

– Дмитрий Николаевич, Вам посчастливилось не раз видеть на сцене Антонину Васильевну Нежданову...

– Старался не пропускать ни одного ее спектакля!

На всю жизнь запомнился мне образ Снегурочки – «чистейшей прелести чистейший образец». Я слышал Антонину Васильевну в этой роли не один раз и неизменно бывал взволнован до спез каждым спектаклем. Какой волшебной зачарованностью была проникнута прелестная ариетта: «Слыхала я, слыхала...». Дальше, словно острая стрела, звенели пронзительной душевной мукой слова: «Как больно здесь, как сердцу тяжко стало...» А после окончания арии в последнем акте, казалось, еще долго переливались в воздухе нежно-серебристые прощальные звуки. Этот образ был чудом исполнительского совершенства.

Судьбе было угодно познакомить меня, молодого актера, с великой певицей. Когда я начал выступать в концертах как чтец, мне часто доводилось встречаться с Неждановой. Всякий раз я почтительно опускался перед ней на колени. Антонина Васильевна посмеивалась, а однажды лукаво сказала: «Ну что же вы, голубчик, за кулисами на коленки бухаетесь, вот извольте-ка на сцене, чтобы все видели!»

Каждый год шестого мая на квартире у Неждановой собирались ее многочисленные друзья и почитатели – это был день ее дебюта в Большом театре. Звенели бокалы, произносились тосты, и звучал дивный неждановский голос. Аккомпанировал певице Николай Семенович Голованов.

...Одно из самых дорогих и светлых моих оперных воспоминаний – «Кармен» с Обуховой. По своим внешним данным величественная Надежда Андреевна, может быть, не очень соответствовала образу гибкой испанки, но я забывал об этом, слушая ее неповторимый, проникающий в самую душу голос. Пение Обуховой рождало иногда удивительные ассоциации: казалось порой, что она держит полные пригоршни драгоценностей, которыми небрежно поигрывает, а они переливаются всеми красками радуги.

– Большой театр славится не только оперной труппой, но и своим балетом.

– Балет был моей второй страстью. Он открылся мне в творчестве блистательной Марины Семеновой. Я и раньше бывал на балетных спектаклях, но они оставляли меня равнодушным. Появление же Семеновой внесло в танец одухотворенность, душевное тепло. На ее спектаклях я старался попасть в первый ряд и вопил от восторга так, что она кланялась мне персонально. Нередко моими партнерами-«семеновцами» были замечательные артисты МХАТа В.Н.Попова и А.П.Кторов.

– На стенах Вашего кабинета много фотографий Галины Сергеевны Улановой...

Искусство Улановой заставляло сердце сжиматься от сострадания и трепетать от восторга. Одну из телепередач о людях искусства, которую мне выпала честь вести, я начал так: «Я не видел Ермолову, я не видел Элеонору Дузе, но я видел Галину Уланову – великую трагическую актрису. Вы помните ее сцену безумия Жизели? Как просто и как гениально!»

– Дмитрий Николаевич, но музыкальный театр не единственное Ваше увлечение. Вы завсегдатай и концертных залов, известна Ваша дружба со многими музыкантами.

Профессия чтеца подарила мне радость общения со многими выдающимися исполнителями: мне нередко случалось выступать вместе с ними в концертах. Я часто слышал Константина Николаевича Игумнова, тончайшего пианиста, его игра производила впечатление удивительной просветленности. Как жаль, что несовершенные записи тех лет не сохранили этот проникновенный игумновский звук. А с Александром Борисовичем Гольденвейзером я совершил в 1935 году поездку в Ясную Поляну – отмечалась 25-я годовщина со дня смерти Толстого. Александр Борисович очень волновался: почти четверть века он не был в Ясной Поляне. Он был молчалив, грустен, сосредоточен. Первым его встретил старый лакей Толстого: «Александра Борисыч, какой же ты стал беленький!» – всхлипнул старик, и они обнялись. В парке мы все почтительно отстали от Гольденвейзера. Он медленно приблизился к могиле Толстого, опустился на колени и долго оставался неподвижным. Мы боялись нарушить молчание. В тот день мне было невероятно трудно читать недавно сделанного «Петю Ростова» из «Войны и мира»: слезы набегали на глаза, нос распух и сел голос. Зато Гольденвейзер вдохновенно играл все то, что так любил слушать Лев Николаевич…

– Одним из самых ярких представителей советской фортепианной школы был Генрих Густавович Нейгауз, искусство которого покоряло романтической одухотворенностью. Школа Нейгауза дала целую плеяду замечательных пианистов во главе со Святославом Рихтером и Эмилем Гилельсом...

– Генрих Густавович Нейгауз – человек из ряда вон выходящий! Любовь и радость всей моей жизни! Все знал, все читал, все слышал! Обожал поэзию, тонко чувствовал живопись. А какой музыкант! Мы часто бывали на концертах друг у друга. В его доме я познакомился с Борисом Пастернаком, и там же началась наша дружба со Святославом Рихтером.

Мы с женой, Валентиной Павловной, уже второй год работаем по просьбе Всероссийского театрального общества над книгой мемуаров. В этой книге большая глава посвящена Рихтеру. Удивительное дело, всю жизнь я связан со словом, но никогда не думал, что это такой каторжный труд – облекать в слова свои мысли. В живой речи они текут так естественно, а на бумаге странным образом деревенеют, становятся неподатливыми. Я слышал многих замечательных музыкантов, но Рихтер расширил мое музыкальное восприятие мира, научил меня постигать волевую страстность Бетховена, мудрую простоту Баха, певучую искренность Шуберта. Я говорю только о себе, но полагаю, что то же самое может сказать любой побывавший на концертах Рихтера.

Одно из первых впечатлений от Рихтера – ошеломление. На Всесоюзном конкурсе во время его исполнения в зале погас свет. В этот момент он играл «Дикую охоту» Листа – труднейший этюд, который и при ярком-то освещении играть безумно сложно, а Рихтер продолжал его блистательно играть впотьмах! Из последних впечатлений – «Форелленквинтет» Шуберта: Рихтер с «бородинцами» в Музее изобразительных искусств. Как они играли! Какая ясность мысли, глубина чувства, абсолютная творческая свобода! Часто сожалеют, что Рихтер не преподает. А разве его работа с ансамблем молодых консерваторцев – это не педагогика? Вы бы видели их во время репетиций: с каким благоговением они работают, как жадно впитывают каждое слово Рихтера! И как великолепно играют! Рихтер никогда не позволит себе подавлять молодых своим авторитетом. Он ни за что не скажет: «Здесь вы играете не так», а непременно: «Может быть в этом месте лучше будет вот так?» – и покажет, как именно. А они, молодые, застывают возле рояля и зачарованно слушают Мастера...

– Итак, какое же место занимает музыка в Вашей жизни?

– Огромное! Она, как и живопись, помогала формированию моего образного постижения мира, воспитывала вкус, приобщая к творениям великих мастеров. А искусство замечательных артистов и музыкантов, если и не впрямую, то опосредованно оказывало воздействие на мое творчество. К примеру, оперные певцы, и в первую очередь Нежданова, помогли мне вслушаться в музыку слова, искусство Улановой – постигать образную глубину, а пианизм Рихтера – явление настолько всеохватное, что каждая встреча с ним – это импульс для творческой фантазии.

Голос Дмитрия Николаевича, повествующего о музыке и музыкантах, звучит то восторженным фортиссимо, то снижается до таинственного шепота. Голос, которому с наслаждением внимают и аплодируют на концертах сотни людей, почитателей замечательного артиста.

Автор: Р. Шато

СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ

БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ

Впервые беседа Р. Шато с Рихтером была напечатана в итальянском журнале Musica в 1982 году. На сайте публикуется в переводе Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997). Некоторые ошибки в тексте исправлены без примечаний.

«Действительно, я никогда не даю интервью. Мне было бы трудно это сделать, я бы на это никогда не решился», – я повторял про себя эти слова Святослава Рихтера, в то время как мой поезд мчался к нему всё быстрее и быстрее. Сколько раз мне приходилось переживать волнение перед интервью, прежде всего потому, что те, у кого я их брал, были мне людьми незнакомыми и, соответственно, непредсказуемыми. На этот же раз я волновался именно потому, что знал Рихтера. Его постоянные отказы давать какие-либо интервью, его страх перед любопытством публики были мне хорошо известны. Обычное интервью – серия вопросов и ответов, которые должны были быть напечатаны, – представляло для него непреодолимое препятствие.

Из окна вагона я видел пути, станции, пейзажи, которые стирались и появлялись вновь, когда поезд тормозил. Я думал об изумительном художественном взлёте Рихтера, о его успехах, пластинках, мировой славе, которая сделала из него легенду. Я просматривал свои листы, на которых написал все вопросы, и чем больше я смотрел на них, тем чаще говорил про себя: невозможно. Для того, чтобы утешить себя, я повторял мысленно высказывание Гераклита – далёкое воспоминание ещё лицейских времён: «Кто не ждёт невозможного, тот ничего не добьётся», которое наш профессор по литературе повторял нам, студентам, накануне нашего выпуска. Слабое утешение, но выбор был уже сделан.

Конечный пункт моего путешествия – Флоренция. Странное совпадение: Флоренция была тем городом, который впервые аплодировал Рихтеру – двадцать лет назад, в мае 1962 года. Именно тогда состоялось то «историческое» выступление Рихтера, когда он играл Второй концерт Брамса с оркестром под управлением дирижёра театра «Ла Скала» Челибидаке. Затем было ещё много, много успехов, более того – триумфов, которые снискали Рихтеру славу любимца итальянской публики. Теперь во Флоренции Рихтера ждали два концерта камерной музыки с квартетом Бородина и альтистом Юрием Башметом.

Я продолжал думать о своём почти утопическом проекте. Рихтер никогда никому не давал интервью. Он никогда не хотел публично говорить о себе, о своих программах, о своём прошлом, о своих отношениях с музыкой. Даже в личной беседе трудно было поставить перед ним «специфические» вопросы. С ним нужно было говорить «вдруг» – вдруг о кино (он был поклонником искусства кинематографии), вдруг о живописи, о путешествиях, о чём угодно. И всегда можно было найти в нём внимательного собеседника, готового к открытому диалогу, дававшего иногда очень острые ответы, полные юмора.

Но когда вы касались музыки, всё изменялось, всё очень усложнялось, и я бы сказал, что становилось ужасно трудно. На его лице мгновенно появлялась целая серия выражений, которые давали понять собеседнику, что нужно изменить тему разговора. Однако Рихтер хорошо знает наш журнал. Он был свидетелем его появления и подписался на него в первый же год издания. Один раз он мне написал, подтверждая, что с удовольствием ответит на вопросы нашего журнала «Музыка». Но теперь я очень далёк от уверенности, что он сдержит своё слово. В то время, когда я думаю обо всём этом, мой поезд медленно подходит к вокзалу Санта-Мария-Новелла. Первое, что я замечаю, это длинный хвост такси и большое количество плакатов, написанных чёрной и белой краской. Их вывесила фирма «Ямаха», и они посвящены Рихтеру. Посередине большое фото, которое как бы «усаживает» его за рояль фирмы «Ямаха», и внизу подпись: «Добро пожаловать во Флоренцию!» Мне показалось, что это доброе предзнаменование. Мы очень надеялись на его концерты: Рихтера не было в Италии уже шесть лет.

День невероятно жаркий – середина июня. Кажется, что ужасная жара как бы «сковала» город. Только туристы, живописно одетые, шумные, снуют повсюду, нарушая тишину города. Я встречаюсь с Рихтером почти сразу же в холле его гостиницы, что позади театра «Комунале». Он в хорошем настроении, улыбается. Он, кажется, доволен, что снова приехал в Италию, в «свою» Флоренцию. Я обращаю его внимание на плакат, и он смеётся, говоря, что на этой фотографии он не очень хорошо получился. Подъехала машина. Рихтер показывает мне огромный «Мерседес» с австрийским номером, который он взял напрокат накануне. Пока мы разговариваем, подходит его жена, Нина. Я прошу её убедить Рихтера уделить мне немного времени для интервью. Рихтер тоже слушает довольно внимательно мою просьбу, обращённую к его жене, и я замечаю, что он не слишком обрадован таким поворотом дела. Он пытается извиниться и по-французски говорит: «Ну, это же прямо-таки опасно…» Но всё же мы решаем встретиться после ужина. Вот как всё это происходит.

Мы ужинаем в тот вечер в переполненном ресторане в центре города. Рихтер доволен. Я бы сказал, даже чрезвычайно доволен. Целый день он репетировал в театре «Комунале» квинтеты Дворжака для концерта, который назначен на завтра, но он совсем не кажется усталым. Он с удовольствием рассматривает всё и шутит с официантами, которые стараются изо всех сил и бегают вверх и вниз по лестнице ресторана. И завсегдатаи ресторана тоже обращают внимание на человека, который сидит в углу и с большим юмором, хотя и чуть громковато отвечает на вопросы собеседников.

Он произносит несколько благодарственных слов в адрес нашего журнала, заметив, что читает его всегда с удовольствием. Нина Дорлиак с другой стороны стола соглашается с ним мягкой улыбкой. Наш разговор продолжает вращаться вокруг журнала «Музыка». Рихтер говорит о статьях, которые он читал, о фотографиях, которые его заинтересовали, особенно о последней странице. Он с удовольствием вспоминает фотографии Клаудио Аббадо как футболиста, Корто в виде ковбоя, фото Бернстайна, голого по пояс. Свежесть, которую доносит ветер с реки Арно, весёлость нашего разговора, шумливость публики в ресторане, великолепное вино «Кьянти», – кажется, всё это играет мне на руку. И действительно, после того, как было покончено с двумя видами закусок и с первыми блюдами, Рихтер, своими большими руками начиная разделывать флорентийский бифштекс, наконец-то предлагает мне приступить к интервью. После ужина мы пешком возвращаемся в гостиницу, садимся в небольшой гостиной и ведём беседу. Рихтер не хочет, чтобы я включал магнитофон, говорить он предпочитает на немецком языке, а не на французском, на котором мы говорили до сих пор весь вечер.

На нашей беседе присутствует уважаемая синьора Эми Мореско, которая занимается организацией концертов Рихтера в Италии. Я должен принести ей благодарность и за её содействие в организации этого интервью.

Не могли бы Вы описать музыкальную атмосферу в Вашей семье?

Мой отец, Теофил Рихтер, был пианистом и преподавателем фортепиано. Он долгие годы жил в Вене, где учился фортепианному искусству и искусству композиции у профессоров Фукса и Фишофа.

Он играл на органе, правда?

Да, но лучше всего он играл на фортепиано. Он был блестящим пианистом, очень образованным и глубоким. От него я унаследовал музыкальность. Кроме моего отца единственным и поистине настоящим учителем, тем, кто открыл для меня горизонты музыки, был Генрих Нейгауз.

Что Вы помните о Житомире – городе, где Вы родились?

Я хорошо помню этот город и всегда вспоминаю о нём с любовью. Это провинциальный городок, очень маленький, там много домишек с садами в типично украинском стиле. Сегодня, к сожалению, всё уже изменилось. Он уже перестал быть таким, каким остался в моей памяти. Впрочем, я всегда возвращаюсь туда мысленно, да и приезжаю почти каждое лето. Мне очень нравится приезжать иногда в те места, где прошло моё детство, чтобы вспомнить его…

Вы возвращаетесь туда, чтобы играть?

Нет, в последние годы я не давал концертов в Житомире.

Первые годы Вашей молодости Вы провели в Одессе, где началась Ваша музыкальная карьера, как и у многих других русских пианистов. Какова была атмосфера в этом городе, какой Вы её помните?

Я жил в Одессе до двадцати двух лет. Это город, который я всегда вспоминаю с тоской, хотя особенно сильно я его никогда не любил. Одесса очень живописный город, средиземноморский. Немножко он напоминает ваш Неаполь. Это не настоящий русский город… Но моя пианистическая карьера началась по-настоящему в Москве, в Одессе я был только концертмейстером в оперном театре. Есть одна легенда, по-видимому придуманная в Нью-Йорке, согласно которой я был дирижёром оркестра в Одессе. Это абсолютный абсурд.

Но в Одессе Вы сыграли свой первый концерт, не правда ли?

Да, это было в 1934 году, мне исполнилось уже девятнадцать лет. Но это не был концерт в настоящем смысле слова.

Где он прошёл?

Он прошёл в клубе инженеров – культурном центре города – перед публикой, которую составляли мои друзья и знакомые.

Вы помните программу того вечера?

Да, он был целиком посвящён Шопену.

После Одессы Вы приехали в Москву, чтобы учиться у Нейгауза? Каким был Генрих Нейгауз как человек?

Это был необыкновенный человек – высочайшей культуры. У него было какое-то особое, я бы сказал – колоссальное обаяние. Он был человеком с большой буквы прежде всего в нравственном плане. Его обучение было в основном гуманитарным (кроме того, что было музыкальным), и это осталось неизгладимым в моём сердце. Нейгауз происходил из немецкой семьи, которая была знаменита своими музыкальными традициями. Его двоюродный брат – Кароль Шимановский, знаменитый польский композитор. Нейгауз был племянником Феликса Блуменфельда, замечательного пианиста, учеником которого был, например, Владимир Горовиц. Нейгауз учился у Годовского в Meisterschule в Берлине. Его семья жила в Елизаветграде, на Украине, где дома́ Нейгауза и Шимановских стояли один напротив другого, через дорогу. Прежде чем переехать в Москву, Нейгауз учился в Киеве, был большим другом Артура Рубинштейна и Горовица. Нейгауз обладал широчайшей гуманитарной культурой. Его интересовала и живопись, и литература, и вообще искусство в целом. Чтобы представить себе всю значительность и интеллектуальный аристократизм Нейгауза, я бы хотел сравнить его с фигурой Томаса Манна. Я не смогу забыть его огромную любовь ко мне, его дружбу, его советы и его настойчивые просьбы, чтобы я приложил все свои силы, всю свою энергию к музыке и фортепиано.

Другим выдающимся преподавателем музыки в вашей стране был Александр Гольденвейзер. Вы его знали?

Да, конечно. Я его хорошо знал: он был профессором консерватории в Москве. Это был человек высокого интеллекта, эрудит, но, с моей точки зрения, несколько сухой и холодный. Память о нём как-то потерялась в России. В то время как легенда и память о Генрихе Нейгаузе продолжают жить в душе многих музыкантов.

Гольденвейзер не ладил с Нейгаузом?

Да, конечно. Они были совершенно противоположными людьми и исповедовали абсолютно противоположные методы преподавания. Это, разумеется, не отнимает у Гольденвейзера тех успехов, которых он достиг, и того факта, что из его класса вышли отличные музыканты, например, Григорий Гинзбург, Роза Тамаркина, Дмитрий Башкиров, Лазарь Берман.

Константин Игумнов тоже был великим учителем?

Конечно, достаточно вспомнить, что он создал таких пианистов, как Николай Орлов, Лев Оборин, Яков Флиер, Мария Гринберг, Белла Давидович. Я всегда испытывал глубокое уважение к Игумнову.

Говорят, Вы прекрасно рисуете?

Это всё в прошлом. Теперь я уже не рисую, у меня не хватает на это времени. Должен отметить, что я всегда рисовал только в свободное время, это было моим хобби. Я никогда не претендовал на то, чтобы стать настоящим художником. Мне очень нравится живопись, так же как нравится, например, театр, литература и кино.

Кстати, о кино. Много лет назад Вы участвовали в фильме «Композитор Глинка», играли роль Ференца Листа. Что Вы помните об этом опыте?

Режиссёр Григорий Александров и знаменитая актриса Любовь Орлова пригласили меня на роль Листа в их фильме. Я с большим удовольствием принял это приглашение. Хотя, я должен теперь это сказать, этот опыт меня несколько разочаровал. Я рассчитывал, что буду работать, репетировать вместе с другими актёрами, а получилось так, что фильм снимали отдельными кусками. Но в любом случае моё знакомство с Александровым, его женой, артистом Смирновым, который играл роль Глинки, оказалось для меня очень важным и приятным.

Что Вы тогда играли?

Я играл «Марш Черномора» из оперы Глинки «Руслан и Людмила» в обработке Листа.

Когда был снят этот фильм?

Его съёмки закончились в 1951 году. Оператором был знаменитый Тиссэ, коллега Эйзенштейна.

Что Вы можете сказать о Сергее Прокофьеве?

Это был исключительно суровый человек, с нерушимыми моральными принципами. Он жил, целиком погружённый в свою работу.

Когда Вы с ним познакомились?

Осенью 1940 года, когда я имел честь исполнять его Шестую сонату. Это не было первым исполнением, поскольку сам Прокофьев играл её на радио за неделю до этого. Но в любом случае для меня это было событием исключительной важности. В тот вечер Прокофьев сидел среди публики и подошёл к эстраде, чтобы пожать мне руку. В тот день мне открылось всё его обаяние.

Вы стали друзьями?

Я бы не сказал так, но у нас были отличные профессиональные отношения.

Вы давали вместе концерты?

Да, я играл партию фортепиано, а он дирижировал оркестром.

Вы помните какую-нибудь из таких программ?

Да, я помню программу марта 1941 года, до того, как у нас началась война. Мы играли Пятый концерт.

Каким был Прокофьев как дирижёр?

Он был очень точен и работал как метроном. Я бы сказал, что он дирижировал всегда в соответствии со своим композиторским стилем.

Какую из сонат Прокофьева Вы предпочитаете?

Восьмую. Это моя любимая соната.

Прокофьев её посвятил Мире Мендельсон?

Да, своей второй жене. Это она написала либретто оперы «Война и мир».

Вам он посвятил свою последнюю сонату, Девятую?

Да, и я был очень польщён посвящением. Эта соната мне очень нравится, хотя особенно часто я её не играю.

Сколько времени Вы посвящаете работе над техникой?

Я никогда не занимаюсь отдельно техническими упражнениями. Я предпочитаю заниматься музыкой.

Вы когда-нибудь сочиняли музыку?

Да, когда я был ещё очень молодым, прежде чем поступил в консерваторию. Я даже начал писать оперу, но она так и осталась незаконченной.

На какую тему?

На тему Метерлинка «Ариана и Синяя борода». Тот же сюжет, который использовал Поль Дюка.

Какое музыкальное произведение Вы считаете наиболее сложным?

Сонату ор. 106 Hammerklavier Бетховена. Я считаю также, что прелюдии и фуги Шостаковича содержат очень много трудностей для пианиста. (Здесь Рихтер несколько задумывается и потом говорит очень тихо, как будто сам с собой.) Ну, также Моцарт… Моцарт, пожалуй, самый трудный.

У Вас есть какой-то особый способ изучения произведения?

Я бы не сказал.

Сколько часов в день Вы обычно занимаетесь?

Три часа каждый день.

Кого бы Вы предпочли – Горовица или Рубинштейна?

Я очень люблю Рубинштейна. К тому же мы уже много лет крепко дружим. Но Горовиц мне тоже нравится, хотя его стиль несколько дальше от моего.

Что Вы думаете о той музыке, которую пишут сегодня?

Есть музыка хорошая, и есть музыка плохая. Но сегодня очень трудно давать какие-либо точные определения. Вот через тридцать лет мы, может быть, и сможем что-нибудь сказать.

Какую музыку Вы любите больше всего?

Я безумно люблю камерную музыку. И, естественно, ту, которая написана специально для фортепиано. Но больше всего я всё-таки люблю оперу.

Вы считаетесь с мнением критики?

Не особенно. Несколько раз критики меня очень разочаровывали. От некоторых знаменитых критиков я ожидал более профессиональных заключений о моём стиле игры. Я часто рассчитывал не на обычную, заранее составленную статью, которую могли написать, допустим, за день до концерта. Были и такие критики, которые на концерте не могли даже узнать, что я играл «на бис», и путали, например, Шопена с Дебюсси или с Брамсом.

Что Вы думаете о фортепианных конкурсах?

Не могу сказать, что отношусь к ним положительно. Разумеется, они дают молодым исполнителям блестящие возможности начать свою карьеру. Но члены жюри, которые иногда вынуждены слушать двадцать раз подряд одну и ту же пьесу, не могут высказывать объективное мнение.

Вы когда-нибудь входили в состав жюри какого-нибудь конкурса?

Это было единственный раз, у меня только один такой опыт, когда я входил в состав жюри Первого международного конкурса имени Чайковского в Москве, в 1958 году. Победителем конкурса в тот год был американец Ван Клиберн.

Вы много раз играли с Давидом Ойстрахом. Что Вы помните о нём?

Человек исключительной скромности. Может быть, самый скромный из всех, кого я когда-либо знал. Великий художник, как это все знают. Звук его скрипки был самым красивым и самым сильным, который можно было когда-либо услышать. Мы начали играть с ним в последние годы его жизни. Очень жаль, что судьба не позволила нам работать вместе гораздо больше.

Вы когда-нибудь преподавали?

Нет, я никогда не преподавал и не думаю, что у меня когда-нибудь будут ученики.

Вы могли бы дать несколько советов молодым исполнителям?

Да, конечно. Я несколько раз помогал своими советами молодым исполнителям, с которыми я играл камерную музыку.

Есть какой-нибудь исполнитель прошлого, который Вас особенно интересует?

Очень трудно ответить на Ваш вопрос. Я боюсь забыть какое-нибудь имя.

А Вы можете назвать хотя бы одно?

Я назвал бы прежде всего Рахманинова.

Вы слушаете записи других пианистов?

Иногда, когда нахожу для этого время. По правде я должен сказать, что проблема техники и интерпретации вообще в том, что касается фортепиано, меня интересует довольно мало. Меня не интересует, как другие пианисты решают какие-то вопросы. Я предпочитаю следовать своему внутреннему голосу, своему инстинкту и пытаюсь дать своё личное видение. Нейгауз, например, всегда соглашался с таким взглядом на исполнение, всегда одобрял меня и ориентировал на независимость. Я помню, однажды Игумнов сказал мне, что я недостаточно люблю фортепиано. Может быть, он прав. Я люблю музыку.

Среди своих собственных пластинок какую Вы предпочитаете?

Два концерта Листа с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Кондрашина, концерт Грига, который был записан в Монте-Карло с Матачичем и «пиратский» диск с сонатой Листа h-moll, запись которой на пластинку была сделана нелегально с моего концерта в Карнеги-холл. Есть и другие произведения, которые как будто удались, – подборка новеллетт Шумана и прелюдий Шопена, которые я записал в Японии несколько лет назад.

А вообще какой у Вас самый любимый диск?

(Он отвечает тут же и с большим энтузиазмом.)

«Море» Дебюсси с Роже Дезормьером. Это блестящая пластинка. С моей точки зрения, самая лучшая пластинка в мире. Она была записана «Супрафоном» в Праге много лет назад.

Когда-то Вы мне говорили, что хотели бы заняться режиссурой оперы. У Вас есть какие-нибудь проекты в этой связи?

Нет, у меня нет никаких проектов. Я не думаю, что могу сделать что-либо подобное.

В молодости Вы были аккомпаниатором в опере в Одессе. Каким образом Вам пришла мысль стать пианистом-концертантом?

Должен сказать, что фортепиано меня всегда завораживало. Я никогда не прекращал изучать его. И меня всегда очень интересовали профессиональные отношения с этим инструментом. Вот поэтому я и поступил в консерваторию.

Если бы у Вас на то было время, Вы бы захотели стать дирижёром оркестра?

Думаю, что нет. Звучание оркестра – это что-то магическое. Это будто часть какой-то тайны, которая меня всегда завораживала. А быть дирижёром оркестра, изучать партитуру означает для меня разрушить эту тайну и превратить всю её в сложение мелких технических приёмов. Я предпочитаю быть с другой стороны, предпочитаю сидеть в зале и слушать. Тогда я чувствую себя более счастливым, чем если бы я стоял за дирижёрским пультом.

Но разве этой же тайны, этого волшебства нет у фортепиано?

Нет, она не в фортепиано, она в литературе – в нотах.

Вы никогда не выступали в качестве дирижёра оркестра?

Один-единственный раз, в 1952 году. Друзья убедили меня встать за дирижёрский пульт и руководить исполнением концерта для виолончели с оркестром Прокофьева. Солистом был Мстислав Ростропович.

Если бы до сих пор оставалась традиция перекладывать оркестровые произведения для фортепиано, Вы бы хотели сами заняться этим?

Вообще-то говоря, такая традиция ещё существует. Молодой Михаил Плетнёв в этой области сделал очень много выдающегося. Однако я против таких переложений. У оркестра свои звуки, свои краски, свои тона, и они принадлежат только ему. Сократить всё это и переложить на фортепиано – равносильно великому греху. Очень много теряется того волшебства, о котором я говорил прежде, и результат, которого можно достичь таким образом, с моей точки зрения, весьма проблематичен.

Однажды мне сказали, что в свободное от занятий время Вы любили исполнять симфонические и оперные партитуры.

Я больше этого не делаю. Прежде всего, у меня нет времени, да, наверно, и пропал интерес по причинам, которые я только что изложил.

В Вашем репертуаре есть весьма любопытные пробелы, например, Вы никогда не играете Скарлатти, «Карнавал» Шумана…

Вы знаете, я играю всегда только то, что мне хочется и нравится играть.

Из концертов Бетховена, например, Вы играете только два.

Да, Первый и Третий.

А я могу спросить, какой из этих двух Вы предпочитаете?

Первый, безусловно Первый.

А концерты Баха?

У меня в репертуаре их семь.

Вам страшно перед концертом?

Да, естественно. Мне всегда очень страшно. (Он качает головой и грустно улыбается.) И я считаю это нормальным, что исполнитель перед концертом испытывает эстрадное волнение. Но из него у меня рождается уверенность, появляется какая-то новая энергия и колоссальное желание сыграть как можно лучше, преодолеть все трудности и победить самого себя. Я знаю и слышу иногда, что молодые исполнители-пианисты хвастаются, что они ничего не боятся. Видя, как они холодновато и чисто технически подходят к карьере концертанта, я спрашиваю себя: станут они знаменитыми исполнителями или нет?

Есть какой-нибудь особенный эпизод в Вашей карьере, который Вы могли бы рассказать читателям журнала «Музыка»?

(Он смущается, не хотел бы отвечать, потом начинает говорить, глядя в пол.)

Во время войны, когда я давал свои первые концерты в Москве, у меня была привычка пешком идти на концерт. Почти всегда, когда я приближался к зданию, где должен был быть мой концерт, кто-нибудь подходил ко мне и потихоньку спрашивал: «Вы не хотите купить билет на концерт Рихтера?» Другой случай произошёл год назад, когда я играл в Большом зале консерватории программу, составленную из тринадцати прелюдий Рахманинова. Когда я играл третью прелюдию, в зале погас свет. Я продолжал играть в совершеннейшей темноте, и только в конце, когда я заканчивал прелюдию c-moll op. 23, свет наконец опять зажёгся именно в тот момент, когда я взял последний аккорд в C-dur на fortissimo. (Рихтер делает движение руками, как будто он в этот момент берёт аккорд.) Публика сорвалась с мест в полном восхищении и устроила мне овацию за эту случайность.

Вы бы хотели поехать с концертами в какую-нибудь страну, где Вы ещё никогда не были?

Ну, есть много стран, где я ещё никогда не играл: Мексика, страны Латинской Америки, Австралия, Индия, Исландия. В настоящее время я не строю никаких планов. Может быть, когда-нибудь судьба и предложит мне что-нибудь… Но вообще я должен сказать, что меня очень притягивают страны, в которых я ещё никогда не был.

В каких городах своей страны Вы предпочитаете играть?

Вся советская публика следит за концертами с огромным интересом. Музыка у нас очень популярна. Если говорить о том, в каком городе мне больше всего нравится играть, то я скорей всего назвал бы южные города, например в Грузии, на Украине, где меня всегда принимали с большой симпатией. Кроме того, в Сибири, в частности в Иркутске, поскольку там очень давние, глубокие музыкальные традиции.

Было ли что-то в Вашей музыкальной карьере, что принесло Вам наибольшее удовлетворение?

Ну, об этом я не смогу вспомнить. Я предпочитаю помнить отрицательные впечатления моей жизни, а не положительные. Свои успехи я забываю очень быстро.

Почему Ваши пластинки в основном записываются с концертов?

Мне кажется, что подобная запись более искренняя, но здесь тоже есть своя трудность: нужно найти тот вечер, когда данная программа будет сыграна лучше всего, а это не всегда легко.

Вы собираетесь в ближайшее время записать новые пластинки?

В конце этого года выйдет моя антология, которая будет состоять из небольших произведений Прокофьева: нескольких «Мимолётностей», отрывков из балета «Золушка», вальса ор. 32. Это интересная пластинка, которая, надеюсь, понравится слушателям.

Вы хотели бы записать два знаменитых квинтета Дворжака, которые Вы исполняли в июне, во время своего последнего пребывания в Италии?

Может быть, если мне представится такая возможность.

С какими дирижёрами Вы предпочитаете играть?

В прошлом я играл с несколькими дирижёрами, с которыми у меня сложились дружеские, хорошие отношения, например, с Карлосом Клайбером, с вашим Риккардо Мути. Другие знаменитые дирижёры, с которыми я играл и с которыми у меня отличные артистические отношения, профессиональные связи, – это Евгений Мравинский и Кирилл Кондрашин.

Во время Вашего последнего турне по Италии Вы исполняли сонату для альта и фортепиано Шостаковича. Вы давно играете это произведение?

С тех пор как я знаю молодого альтиста Юрия Башмета, подлинного мастера. Соната для альта – это последнее произведение Шостаковича, очень насыщенное и трагическое, великолепное произведение.

Вы знали Шостаковича сами, правда?

Да, последние годы я с ним дружил. У нас не было особенно близкой дружбы, но мы друг друга очень уважали.

Каким был Шостакович как человек?

Очень скрытным и замкнутым. Он был о себе высокого мнения и недолюбливал некоторых своих коллег-композиторов, например, Скрябина и даже Дебюсси. История музыки знает и другие примеры, когда композиторы не любили своих коллег. Так, Шопен не любил Мендельсона, Шумана, Бетховена. Но известны и композиторы, более внимательные к произведениям других авторов – в частности Шуман, поскольку он ведь был ещё и музыкальным критиком. Лист тоже всегда с интересом следил за работами своих современников.

Это правда, что Вы особенно любите Вагнера?

Да, для меня Вагнер – это нечто высочайшее. Его значительность, с моей точки зрения, в том, что его музыка познавательна как универсальная модель мира. Я не могу даже сравнивать Вагнера с другими композиторами. Это фигура, которая по своей величине и гению может равняться, например, Шекспиру.

Вы когда-нибудь были в Байрейте?

Да, два раза.

Какие произведения Вагнера Вы любите больше всего?

«Кольцо Нибелунгов», естественно. Я очень люблю этот цикл.

А что именно в нём?

«Гибель богов».

Вы играете на каком-либо другом инструменте, кроме фортепиано?

Много лет назад, ещё до войны, я играл немного на органе.

Вас обучал этому отец?

Да, мой отец был органистом в театре в Одессе, и иногда я заменял его.

В какой эпохе Вы предпочитали бы жить?

Я прекрасно чувствую себя в наши дни, но если я должен ответить на этот вопрос, то я бы сказал – в античности.

Пробило полночь. У меня ещё очень много вопросов, но я чувствую, что уже поздно и Рихтер устал. Лучше не настаивать. Мне кажется, что он уже немножко недоволен. Именно сейчас я чувствую, как он не любит отвечать на вопросы. Его ответы становятся всё короче и короче. Может, он уже думает о завтрашнем концерте. Кажется, он хочет ещё что-то добавить, но, вероятно, не находит нужных слов. Может, он просто хотел бы поговорить, не отвечая на какой-то конкретный вопрос. Мы прощаемся, но он просит меня задержаться ещё на несколько минут. Он идёт в комнату и почти сразу же возвращается, держа в руках увесистый том, переплетённый в шёлк, который он, должно быть, только сейчас, в той комнате, завернул в зелёно-голубую бумагу, а также какой-то пакет. Пакет он кладёт на столик и просит меня посмотреть. «Это мой подарок, – говорит он, – это из моей страны». Я открываю пакет и вижу две милые статуэтки из фарфора. Одна – стилизованный бык, который, не знаю почему, сразу напоминает мне «Да здравствует Мексика!» Эйзенштейна, вторая – татарский всадник, который держит в руках музыкальный инструмент, похожий на балалайку, а на груди у него висит фотография Рихтера, очень молодого, одетого во фрачную пару. Я уже представляю себе мысленно, на какую страницу журнала я помещу эту фотографию (вы можете видеть её на последней странице нашего журнала), и представляю себе, как эти фигурки найдут себе место на нашей выставке в редакции, как вдруг Рихтер обращает моё внимание на третий предмет: «Это очень интересно», – говорит он, показывая мне на том в своей руке. Это нечто вроде дипломной работы, написанной на машинке, на русском языке. Рихтер объясняет: «Здесь весь мой репертуар, всё то, что я сыграл в концертах с 1934 года до сегодняшнего дня. Сюда не вошли только произведения, которые я аккомпанировал певцам. Но я Вас очень прошу, опубликуйте также репертуар других пианистов, не только мой». У меня нет слов, чтобы поблагодарить его. Я говорю только, что журнал «Музыка» – его большой друг и что мы очень надеемся встретиться с ним скоро снова… – эти слова я говорю ему вслед, потому что он скрывается в лифте, и вид у него такой важный, как у главы какого-либо государства.

Я возвращаюсь в свою гостиницу, специально выбирая самый длинный путь, чтобы как-то пережить все впечатления сегодняшнего вечера. Набережная Арно, Понте Веккьо, Пьяцца делла Синьория, главный собор города проплывают передо мной, освещённые, как в каком-нибудь фильме. Неужели правда я взял интервью у Рихтера? И вновь думаю о том, что я только что услышал. Всё это чрезвычайно интересно, хотя о чём-то мы и не успели поговорить. Может быть, я не успел задать каких-то вопросов, а может быть, какие-то ответы были недосказаны. Один раз Рихтер сказал: «Это интервью не должно быть напечатано, оно должно остаться между нами». Иногда он говорил: «На этот вопрос я бы предпочёл ничего не отвечать».

Я подхожу к знаменитой колокольне Джотто и сажусь на ступеньки перед фасадом Баптистерия. На площади, освещённой яркими огнями дневного света, ещё очень много народу: молодёжь, туристы, люди, которые просто отдыхают от дневной жары, – все здесь на этом пятачке в центре. А вот какой-то английский мим показывает небольшие сценки, вокруг него собралась толпа любопытных. Я начинаю перелистывать книгу – репертуар Святослава Рихтера, и наконец понимаю – понимаю всё значение этой книги, которая попала мне в руки. В этой книге есть ответы на многие мои вопросы. Здесь есть всё то, о чём сегодня мы недоговорили. Разумеется, не в словах и не в рассказах – это в той музыке, которую исполнял Рихтер. Как будто он хотел сказать мне, когда отдавал эту книгу: «Вот. Здесь я весь. Это вся моя история, вся моя работа. Может быть, и не нужно было о ней говорить».

Арк.Петров.

«Клуб и художественная самодеятельность», 1983, №7.

Феномен Рихтера

На своем первом публичном концерте (он состоялся в ноябре 1940 года в Малом зале Московской консерватории) Святослав Рихтер сыграл Шестую сонату Прокофьева. Произведение яростно-шквальное, дерзновенно-острое по языку. Одним из парадоксальных приемов, использованных композитором в первой части, стали аккорды, исполнявшиеся ,,col pugno“ ударом кулака по басовым клавишам и звучавшие наподобие барабанно- литаврового «грома».

Этим громом Рихтер и вошел в сознание слушателей. В историю русского и мирового пианизма. Не вошел – ворвался.

Никто, вероятно, не сказал о Рихтере лучше, чем его учитель – профессор Генрих Густавович Нейгауз: «Счастливое соединение мощного (сверхмощного!) духа с глубиной, душевной чистотой (целомудрием!) и величайшим совершенством исполнения... Чем это объяснить, если на минуту допустить, что подобное явление нуждается в объяснении? Прежде всего, его огромной творческой мощью, редким гармоническим сочетанием тех качеств, которые в просторечии называются интеллектом, душой, сердцем плюс (и это не последнее) его гигантским виртуозным дарованием. В его черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках рафаэлевской мадонны. ..»

Нейгауз писал это в 1946 году, когда Рихтер лишь начинал свои выступления на концертной эстраде, но он уже знал его силу, возможности, его львиную хватку. Недаром здесь трижды употреблен эпитет «мощный». Не случайно и сравнение с выдающимися мастерами Возрождения – сочетание в одном человеке неукротимого темперамента, тончайшей поэтичности, глубокого ума, причудливой фантазии и детской непосредственности дали в своем единстве явление уникальное. Это сравнение можно продолжить: «ренессансны» и такие черты Рихтера, как обилие его художественных пристрастий. Он прекрасно импровизирует за роялем (а до 22-летнего возраста и сочинял), великолепно чувствует оркестр и мог бы наверняка стать дирижером (хотя единственным дирижерским опытом у него осталось первое исполнение виолончельной Симфонии-концерта Прокофьева в 1952 году), наконец, он рисует. Его дарованием восхищался Р.Фальк, говоривший, что если бы Рихтер посвятил свою жизнь живописи, то достиг бы не меньших успехов, нежели в музыке. Не став художником, он все же нашел путь объединения живописи и музыки – на организуемых в Музее изобразительных искусств «Декабрьских вечерах» композиторы определенной эпохи соседствуют с тщательно подобранной Рихтером коллекцией картин этого же времени.

Рихтер обладает свойством не просто слышать, но и видеть музыкальное произведение; «для себя» у него всегда имеются сюжеты, визуальные образы. Конечно, такое «видение» сугубо индивидуально, к тому же Рихтер редко рассказывает о возникающих у него «картинах». Все-таки мы знаем, со слов Нейгауза, что в третьей части Второго фортепианного концерта Прокофьева по рихтеровской фантазии «дракон пожирает детей», что образ первой части Шестой сонаты – «индустриализация», а в одном из эпизодов его же Восьмой (со слов Л.Бермана) – «демонстрация, толпы людей, вливающиеся в улицы». Жаль, что нам неизвестны рихтеровские словесные «дешифровки» классики…

Тем, кто был на концертах этого пианиста (а таких, думается, среди наших читателей наберется немало), знакомо, вероятно, еще одно его качество – гипнотическая сила воздействия. То, что он извлекает из своего инструмента, это уже не просто звуки, это нечто большее: поток мысли, направляемый в зал. Рихтер умеет захватить ею нас, слушателей, настроить на единый (и единственный) лад, погрузить в этот поток. «Слушая его напряженные медитации в медленных частях бетховенских или шубертовских сонат, – пишет один из критиков *, – его словно бы отрешенное от всего мирского звукосозерцание в философской поэтике Баха и Брамса, теряешь иной раз ощущение физической реальности «манипуляций» музыканта за клавиатурой. Остается лишь духовно-психологическое излучение, обнаженная в своей чистоте поэтическая идея произведения, его кристаллизовавшееся содержание». Это излучение духовной энергии достигает порою у Рихтера такой высочайшей силы, что оно ощутимо физически!

Обратимся теперь к его репертуару, в сущности, безграничному: Рихтер играет всё, что написано композиторами от Баха до Прокофьева для рояля. Повторяю – для рояля. Он никогда не играет транскрипций, пьес, написанных в оригинале для других инструментов. Например, если Бах, то только «клавирный», а не органный. Не исполняет он и музыку для клавесина. Рихтер играет вещи популярные и малоизвестные, даже любит «открывать» редко исполняемые композиции (скажем, фантазию Бетховена для рояля, хора и оркестра или фортепианный концерт Римского-Корсакова), исполняет сочинения технически сложные, сложнейшие – и очень простые, «детские». Он тщательно продумывает саму форму концертов, всегда предпочитая сборным программам – тематические (Бах, Бетховен, Шуберт, Мусоргский, Чайковский и т. д.). Феноменальна его работоспособность – в очень сжатые сроки, всего за несколько дней он выучивает новое многочастное сочинение (например, в январе 1943 года за четыре дня – сложнейшую новаторскую Седьмую сонату Прокофьева). Иногда он работает не над каким-то одним произведением, а сразу над целой группой, «пластом» сочинений, выстраивая из них затем один или несколько концертов (однажды, в начале 50-х годов он признался, что, помимо текущих программ, у него подготовлено музыки на пятнадцать или двадцать неповторяющихся выступлений!). Можно объяснить это огромной усидчивостью пианиста, занимающегося по восемь-десять часов в день, но все равно эта жадность к музицированию удивительна! «Я – существо «всеядное» и мне многое хочется, – говорит Рихтер. – И не потому, что я честолюбив или разбрасываюсь по сторонам. Просто я многое люблю и меня никогда не оставляет желание донести все любимое мною до слушателя».