Рецензии

60-е годы

Гастрольные концерты С.Рихтера. - «Советская музыка», 1960, №4, с.203-204.

В. Дельсон. «Святослав Рихтер». «Советская музыка», 1960, № 5

Ю.А.Шапорин. "СЛУШАЯ РИХТЕРА". "Правда", 10/06/1960

Флорестан. «Советская музыка» 1960, №6.

Я.Мильштейн. НА КОНЦЕРТАХ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА. «Советская музыка», 1960, № 8

Э.Денисов. ВЫСТУПЛЕНИЕ КВАРТЕТА ИМЕНИ БОРОДИНА. «Советская музыка», 1960, №8.

Г.Черкасов. "Концерты Святослава Рихтера". "Музыкальная жизнь", 1960, № 19.

Журнал «АМЕРИКА», №56 (1960) "Великий мастер рояля"

«БЛЕСТЯЩИЙ И МОГУЧИЙ ПИАНИСТ». АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА О КОНЦЕРТАХ

СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА (15&19/10/1960). «Музыкальная жизнь», 1960, №21.

А.Баранова. «РИХТЕР ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ГЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА». «Советская музыка», 1961, №2 (Обзор американской печати).

Д.Рабинович. Мысли о листианстве. - «Советская музыка», 1961, №10, с.77-86.

М.Мильман. СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР М.РОСТРОПОВИЧА И С.РИХТЕРА. «Советская музыка». 1962, №4

М. Тероганян. Европейское путешествие С.Рихтера .«Советская музыка», 1962, №4.

«Уникум среди пианистов». «Музыкальная жизнь», № 14, июль, 1962.

Д.Рабинович. "Рихтер играет последние сонаты Бетховена". «Музыкальная жизнь», 1964, №3.

Хроника. «Музыкальная жизнь», № 18, сентябрь, 1964 (концерт в Перми).

Г.Цыпин. В восприятии наших современников. - «Советская музыка», 1965, №3, с.74-78.

Я.И.Мильштейн. «Слушая Рихтера». "Советская музыка", 1965, №4.

Я.И.Мильштейн. «На концертах Святослава Рихтера». «Музыкальная жизнь», 1965, № 24

Е.Грошева. На Зальцбургском фестивале. - «Советская музыка», 1966, №1, с.110-119.

"Юбилейный сезон баршаевцев". "Музыкальная жизнь", 1966, № 12. Фото О.Цесарского.

В.Ю.Дельсон. "Святослав Рихтер играет сонаты Прокофьева". "Музыкальная жизнь", 1966, № 13.

"Весенние встречи с музыкой". «Советская музыка», 1966, №9

М.Посельская. "Час в обществе Рихтера". «Советская музыка», 1966, №12.

Л.Беспрозванный. «Записки театрального администратора. Первый концерт Святослава Рихтера».

«Сибирские огни», 1967, №7.

Мартин Кадье. Вечера, которые нельзя забыть. «Советская музыка», 1967, №8.

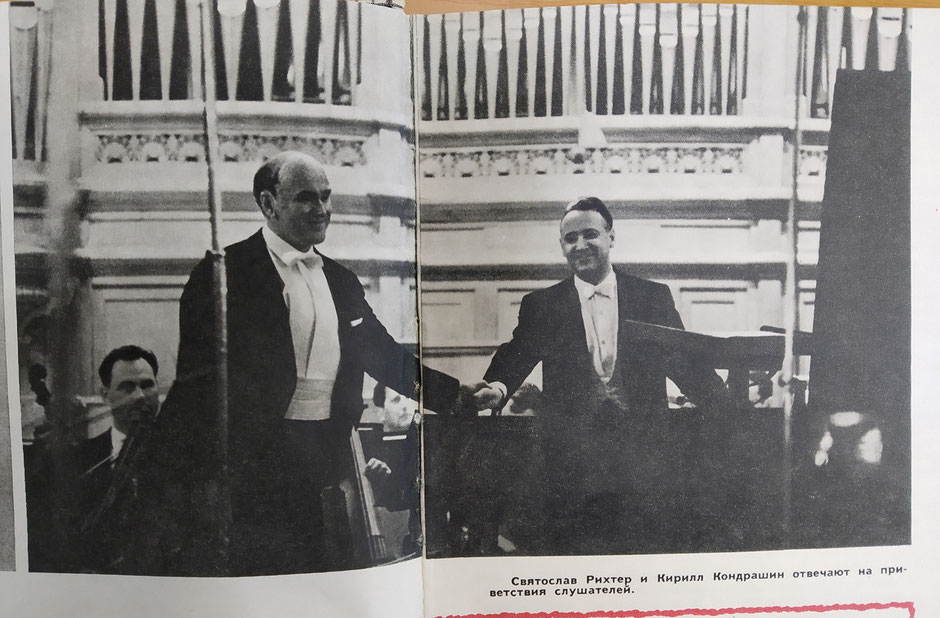

"Московские звезды. Фестиваль искусств СССР". "Музыкальная жизнь", 1967, №13.

По идее Святослава Рихтера. "Музыкальная жизнь", 1967, №19.

В.Грицевич. "Слушая грамзаписи. Четыре сонаты Гайдна". "Музыкальная жизнь", 1967, №22 (фрагмент).

М.Самарский. "Московский музыкальный сезон открыт" (Исполнение Рихтером Концерта Бриттена). "Музыкальная жизнь", 1967, №22.

«…СОЮЗ НЕСРАВНЕННОГО ПЕВЦА И НЕСРАВНЕННОГО ПИАНИСТА….» ««Советская музыка», 1967, №12».

Я.Мильштейн. НА ВЕРШИНАХ ИСКУССТВА. «Советская музыка», 1968, № 1.

В.Ю. Дельсон. "Мудрое искусство". “Музыкальная жизнь” № 16 [258], август 1968.

Д.Шафран. «ЖЕМЧУЖИНА КАМЕРНОГО РЕПЕРТУАРА». «Советская музыка», 1969, №9

А.Предтеченский. «Перелистывая концертные программы». «Советская музыка», 1969, №12.

Премьера скрипичной сонаты Шостаковича. "Советская музыка", 1969, №7.

В. Дельсон

«Советская музыка», 1960, № 5

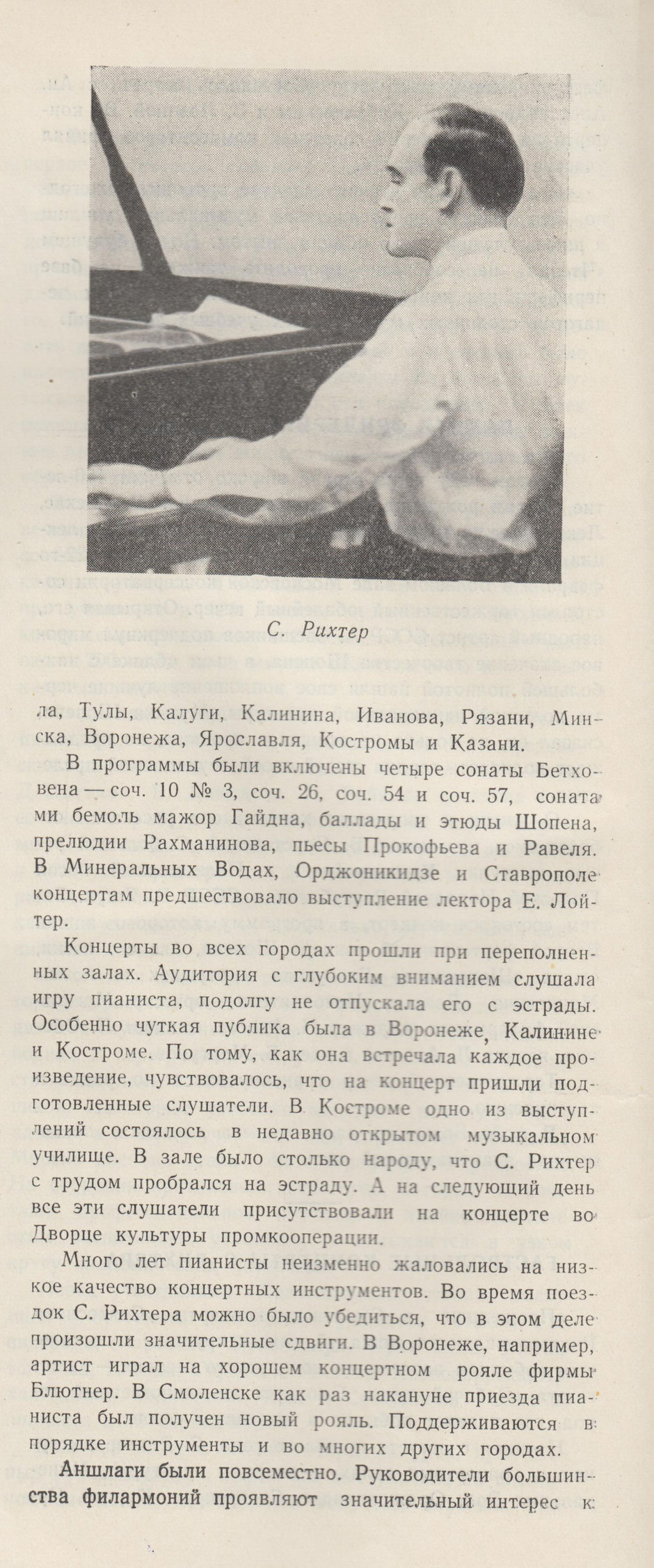

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

Масштабы исполнительского искусства С. Рихтера трудно переоценить. Его концертная деятельность, необъятный репертуар, а в особенности, огромное количество прекрасных записей на пластинки создали ему мировую славу. Влияние его выступлений на учащуюся музыкальную молодежь необычайно.

«Рихтера я считаю учеником нашей страны, нашего времени и нашего народа, и только в последнюю очередь своим...» – говорит Г. Нейгауз. Это верно, и не должно ни в малейшей степени умалить выдающихся заслуг Г. Нейгауза в воспитании С. Рихтера, как музыканта и мастера.

В чем же сила воздействия рихтеровского искусства, в чем корни его успеха одновременно и у широкой аудитории, и у строгих знатоков?

В истории музыкального исполнительства не так легко найти примеры столь интенсивного развития в одном художнике интеллектуального и эмоционального начал, яркости и глубины, артистичности и мастерства, безукоризненного вкуса и виртуозного блеска, монументальности и динамизма.

Конечно, все эти разные и, нередко, противоборствующие черты творческого облика С.Рихтера находятся в весьма сложном взаимодействии, которое, в конечном счете, и определяет стиль и характер его исполнительского искусства. Но ведь их и следует рассматривать как диалектически противоречивые слагаемые единого художественного целого.

Судьба сложилась так, что С. Рихтер начал уделять серьезное внимание пианистическому мастерству уже будучи почти зрелым музыкантом-художником. В этом – необычность его музыкального развития. Он сам говорит, что по-настоящему заниматься, как пианист, начал лишь с 1942 г. (то есть 27 лет от роду!). Но именно тогда же он буквально «засыпал» публику своими концертами, поражая новизной и количеством разнообразных программ. Его игра была вдохновенна, ярка, содержательна, но еще не лишена и некоторых черт надуманности, отвлеченности, рационализма.

Дальнейшее развитие С. Рихтера, как художника, шло по пути овладения искусством непосредственности выражения, по пути большего раскрепощения важнейшего источника и стимула непосредственности – интуиции. Несомненно, смелые творческие взлеты, столь характерные в настоящее время для С. Рихтера и придающие его выступлениям особую силу воздействия, являются результатом его правдивой, непосредственной увлеченности (полного «вживания в образ») и, в то же время, умения всецело скрыть от слушателей интеллектуальный контроль.

Однако, в этой смелости и связанном с ней риске таятся и подстерегающие его искусство опасности, которые иногда (хотя и редко) пианисту не удается обойти. Полная «отдача» всего себя до конца искреннему искусству переживания, стихийное увлечение воплощаемыми образами (вспомните присущие С. Рихтеру «взрывы темперамента») не всегда ограждают исполнителя от необузданности экспрессии. На какие-то мгновения непосредственность высказывания вырывается из- под властной формирующей силы художественного мастерства, эмоциональное начало в его пианизме перехлестывает через край, и тогда необходимое для художника чувство меры уплывает из-под интеллектуального контроля. Это – первая трудность в принципе верного, но весьма не легкого «пути наибольшего сопротивления», на который С.Рихтер мужественно вступил. Но ведь кто в художественном творчестве не решается на отважный риск, тот никогда не достигает труднодоступных вершин!

Еще коварнее – вторая опасность. С. Рихтер – глубоко мыслящий, ищущий и порой экспериментирующий исполнитель. Не случайна его столь явно выраженная склонность к первому исполнению и к восстановлению забытых произведений.. Концепция, трактовка, стиль, раскрытие своего видения – его всегда интересуют и волнуют. И ему обычно удается найти новое, своеобразное, более сильное и более совершенное раскрытие образа (таковы шедевры его искусства: интерпретация моцартовского ре-минорного концерта, фантазии «Скиталец», сонат ля минор соч. 42 и ре мажор соч. 53 Шуберта, Большой сонаты и Первого концерта Чайковского, «Картинок с выставки» Мусоргского, Первого концерта, Седьмой и Девятой сонат Прокофьева) Второго концерта Бартока и многого другого). Но порой С. Рихтер полемически заостряет найденное им интересное решение (первая часть Второго концерта Рахманинова; в известной мере – этюд «Блуждающие огни» Листа). Иногда нарочитая направленность концепции, трактовки выпячивается на первый план и ее не удается скрыть за чувственно-впечатляющей поэзией образов.

Обобщаем: когда у С. Рихтера органически едины смелость его «вживания в образ», темперамент, увлечение, экспрессия и, с другой стороны,– сосредоточенный, глубокий замысел, трактовка, концепция,– создаются условия для потрясающего взлета его исполнительского творчества. В момент такого единства сила воздействия рихтеровского пианизма безгранична, она увлекает за собой (например, в «Патетической сонате» Бетховена, сонате си минор Листа, в произведениях Баха) даже не согласных с трактовками артиста. Нередко в такие моменты все воспринимается как абсолютно оправданное; насквозь эмоциональная виртуозность С.Рихтера не признает никаких компромиссов ради технических удобств, используется «на предельном риске» и потому, как всегда все смелое в действиях человека (и художника!), вызывает восторженный отклик (вспомним темпы и четкость игры в «Мефисто-вальсе» Листа или его же этюде «Блуждающие огни», а также и в квинтовом этюде соч. 65 Скрябина!). Нередко слушатель испытывает глубокое эстетическое наслаждение даже от самого процесса прекрасного художественного мастерства пианиста (например, в не слишком интересной Второй сонате Шимановского).

Отсутствие же указанного единства – преувеличенность экспрессивности или преувеличенность концепционности – является основным источником почти всех уязвимых моментов в исполнительстве С. Рихтера. Таковы эстетические и психологические предпосылки необычных темпов (наиболее яркие примеры – исполнение прелюдии соч. 11 № 2 Скрябина: резкая замедленность темпа, противоречащая образной сущности прелюдии и, с другой стороны – трельный этюд Скрябина из соч. 42: резкая ускоренность темпа, уничтожающая возможность восприятия утонченной мелодической нюансировки). Такова же слишком подчеркнутая (вероятно, не преднамеренно) полемичность, в целом, весьма интересно найденных новых трактовок: первая часть до-минорного концерта Рахманинова, где чрезмерные замедления – правда, лишь в некоторых выступлениях С. Рихтера – останавливали движение образа, процесс его развития, дыхание музыкальной ткани; или с замечательной принципиальностью, с мастерством проводимая «одноплановость» характера и темпа в «Блуждающих огнях» Листа, в то же время совершенно «снимающая» элементы острой, почти демонической фантастичности в этом этюде (вспомним остроту акцентировки в партии левой руки, у С. Рихтера совершенно «стушеванную»)

Чрезмерно подчеркнутый и догматический характер носит и отказ С. Рихтера от исполнения каких-либо (даже самых ценных и незаменимых!) транскрипций органных произведений Баха, песен Шуберта и др.

В чем же, выражаясь языком Д. Шостаковича, «пристрастие, взгляды, пафос творчества» пианиста? Их, прежде всего, определяет его репертуар. Напрасно иногда говорят о С.Рихтере, как о пианисте всеядном. Да, репертуар от Баха до Бартока и от Шумана до Шимановского или от Мусоргского до Скрябина и советских авторов действительно необъятен. Но в основе этой многогранности репертуара лежит умение вникать в историческое и индивидуальное своеобразие различных явлений искусства, широта художественных взглядов (а не эклектичность). И кто станет, несмотря на эту широту, утверждать, что у пианиста нет определенных пристрастий? Ведь Шуберт и Прокофьев для него то же, что лирика Чайковского для Игумнова, Скрябин для Софроницкого, Дебюсси для Гизекинга, Бах для Глена Гульда. (Но рмхтеровская интерпретация Шуберта и Прокофьева заслуживает отдельного исследования).

Конечно, не в одних репертуарных пристрастиях проявляются исполнительские взгляды пианиста.

Об эстетических основах пианизма С. Рихтера, как об одном из наиболее сложных и интересных явлений исполнительского искусства современности, можно сказать очень много. Но, несомненно, контрастность и динамизм являются «пафосом» его творчества; прежде всего в предельном динамизме заключается и специфическая современность его искусства. С другой стороны, так называемое «моцартовское начало» настолько глубоко вошло в психику Рихтера-музыканта. что стало в какой-то мèpe также одной из основ его исполнительского стиля. Об этом не раз писали критики: «...что-то моцартовское чувствуется в той легкости, с какой дается Рихтеру музыка, в непогрешимости его вкуса, в кристальной ясности, чистоте линий всего его искусства...» – отмечал Г. Коган. В той мере, в какой моцартовское начало может быть противопоставлено листовокому, внутренняя, органическая склонность С. Рихтера к первому несомненна (хотя по своему характеру виртуозности, владению «ключами» ко всем видам фортепьянной техники, мгновенному охвату произведения, вне зависимости от его трудностей, потрясающей читке «с листа», оркестровому fortissimo – «листовская направленность» пианизма С. Рихтера нередко вводит в заблуждение слушателя). Наконец, именно от «моцaртовского начала» протягиваются нити к столь любимому С.Рихтером Шуберту, в котором пианист в большей степени вскрывает лирическую чистоту и поэтическую непосредственность, легкость и радостность – то есть, опять-таки моцартовские черты,– чем напряженность, переживаний и тревожную вэволнйваниость романтизма.

«Моцартовское начало» у С. Рихтера продолжает и развивает некоторые элементы моцартианства в русском музыкальном искусстве XIX века. В наше время отдельные обобщенные черты моцартианства можно проследить и в светлом тонусе ряда лирических творений С. Прокофьева, и в характерных чертах светлого и гармоничного исполнительского искусства Л.Оборина, Д.Ойстраха, Д.Шафрана. Отмечая и в эстетике искусства С.Рихтера некоторые элементы моцартианства, мы, таким образом, косвенно устанавливаем не только черты индивидуальной неповторимости, но и исторически обусловленной закономерности его (неслучайно, одной из вершин мастерства С. Рихтера является интерпретация моцартовского концерта ре минор). Сочетание новаторского, драматизированного динамизма со своеобразно преломленными традициями светлого моцартианства является одним из интереснейших примеров слияния традиций и новаторства в исполнительском искусстве.

Мы постарались обрисовать только некоторые черты замечательного искусства С. Рихтера, завоевавшего большую, горячую любовь многих слушателей. Это великолепное искусство должно стать предметом разностороннего и серьезного эстетического исследования в такой же степени, как и всякое подлинно прекрасное явление нашей художественной жизни.

В. Дельсон

Ю.А.Шапорин

«Правда» от 10 июня 1960 г.

СЛУШАЯ РИХТЕРА

Дневник искусств

Самой природой он словно «вылеплен» огромным музыкантом, сила творческого вдохновения которого безраздельно покоряет. Что бы он ни играл, с первых же тактов мы оказываемся во власти внутреннего горения, художественной воли пианиста – столь мощных, что они заставляют слушателя почувствовать: эту музыку можно и должно истолковывать только так!

Много редких качеств, порою кажущихся даже полярно противоположными, сочетает в себе индивидуальность Святослава Рихтера. Игре его присущи необычайный – почти «демонический» – эмоциональный размах, умение доводить бурные вспышки темпераментности в выражении чувств до предельного накала. Вместе с тем в исполнении Рихтера мы постоянно ощущаем глубокий и тонкий интеллект художника-мыслителя, умного интерпретатора музыки самых разных времен и стилей. Ему одинаково близки и высокая героика, и проникновенный лиризм. Пианист склонен к выявлению самых острых и резких контрастов, предельной динамизации музыкальной ткани, но он владеет также безошибочным архитектоническим чутьем, позволяющим точно и ясно соразмерить целостную форму самого сложного и трудного для восприятия произведения. Обладая феноменальными техническими ресурсами, Рихтер никак не может быть отнесен к типу так называемых «чистых виртуозов» техника исполнения строго подчинена у него высшей – художественной! – цели.

В конечном же счете пианистический стиль Рихтера отличают высокая человечность, простота, строгость, огромное уважение к авторскому замыслу. Последнее качество сочетается с предельной смелостью трактовки, но смелость эта никогда не идет вразрез с авторским текстом, наоборот, она словно просветляет его, делает любое, даже давно знакомое произведение еще более близким и по-настоящему современным.

Именно в этом – вся природа новаторского исполнительского стиля выдающегося советского пианиста. Его высокий интеллект дает свою, новую трактовку самым «заезженным» вещам не вопреки композитору, а в процессе выявления всех скрытых возможностей, которые таит в себе авторский текст. Артист передает произведение композитора в его первозданной художественной силе и красоте.

Огромен репертуар пианиста: от Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена до Прокофьева, Шостаковича, Бартока... Трудно перечислить все блистательные достижения Рихтера, трудно сказать, что удается ему больше всего. С несравненным совершенством, с глубоко человечной трепетностью передает он лирику Шуберта.

Огромным вдохновением, монументальностью отмечено исполнение Рихтером бетховенских сонат. Он является выдающимся истолкователем музыки Сергея Прокофьева – одного из самых любимых, пожалуй, своих композиторов. Назвать всего невозможно – для этого потребовалось бы перечислить почти всю мировую фортепианную литературу.

В заключение следует отметить еще одну черту замечательного пианиста: его безупречный художественный вкус, не терпящий никаких уступок чувствительности, слезливой сентиментальности – этим суррогатам подлинного чувства. Строгое искусство Святослава Рихтера всегда поднимает слушателя и доставляет людям так много радости, так много прекрасных, незабываемых впечатлений.

Вчерашний концерт в Большом зале Московской консерватории, программа которого была посвящена Гайдну и Бетховену, явился новым подтверждением блестящего мастерства, высокой одухотворенности игры нашего замечательного музыканта. Переполнившая зал публика, как всегда, горячо приветствовала артиста – одного из ярчайших представителей советской пианистической школы.

-----------------------------------------------------------------------------

1 Святослав Рихтер (р. 1915), ученик Г. Нейгауза. Первая премия на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1945), Государственная премия СССР (1950), Ленинская премия (1961), народный артист СССР (1961).

Флорестан

«Советская Музыка», 1960, №6.

С.Рихтер играет Бетховена

Определить творческий облик С. Рихтера одним словом, пожалуй, невозможно. Характеристики «романтик», «классик», «мечтательный», «неистовый» и т. п. – неудачны: передавая отдельные стороны его искусства, они оставляют за бортом другие важнейшие свойства, и портрет пианиста оказывается, мало сказать, недовершенным, – неверным!

С. Рихтер поражает умением отыскивать особый ключ к любому автору, любому произведению. Не склонный преподносить аудитории некий «бетховен ский стиль вообще», он находит индивидуализированное выражение для каждой сонаты, для каждой части в ней – в соответствии с данной музыкой. При этом не исчезают ни бетховенская монолитность, ни исполнитель, как цельная творческая личность.

В Presto Седьмой сонаты Рихтер напорист до преднамеренной жесткости. Начальные октавы завершаются у него устойчивым решительным sforzando, энергия движения неудержимо влечет слушателя от главной партии к побочной, к заключительной. В разработке ритмическая мерность грозила бы превратиться в метричность, не будь исполнение «заряжено» внутренним волевым напряжением, не будь столь точно почувствованы и распределены динамические градации. И вдруг пианист погружается в «предромантическую» атмосферу (Largo е mesto), но без малейшей эмоциональной расслабленности, без тени бравирования показными «глубинами». Все ясно и просто: подлинная глубина Largo раскрывается Рихтером в самой музыке, а не через навязываемую ей нарочитую «философичность» трактовки.

Два менуэта – из Седьмой и Восемнадцатой сонат. Их грация по-бетховенски непритязательна. Первый менуэт в исполнении Рихтера – как бы мирная сельская идиллия; средний эпизод звучал с оттенком грубоватого веселья. Второй был полон лирической теплоты.

И все-таки «разный» Рихтер неизменно остается единым, сразу же опознаваемым. Слушая, как исполняют Бетховена многие наши концертанты, ловишь себя на невольных сопоставлениях: у одного – «нейгаузовский» Бетховен, у другого –- «игумновекий», у третьего – Бетховен Шнабеля... В концертах Рихтера подобные «вспомогательные» ассоциации почти не возникают. Не оттого, конечно, что в его толкованиях все рождено исключительно им самим. Непременные в каждом по-настоящему большом явлении искусства, преемственные связи наличествуют и в рихтеровских трактовках. Однако в момент восприятия сила его игры не оставляет возможности отвлекаться в сторону «сопутствующих размышлений». И, что еще важнее, Рихтер всегда соединяет уже известные элементы в новом синтезе.

Он передает первую часть Семнадцатой сонаты без каких-либо «неожиданностей»: значительность исходной импровизационной фразы Largo, взволнованность Allegro, чередование «наступательной» решимости и горестных жалоб ,в дальнейшем мелодическом диалоге, -– ничего выходящего за рамки общепринятого. Но за эти рамки выходит весь тонус его .интерпретации: определенность звучаний даже в еле слышимых, «бестелесных» pianissimo, массивность негромких forte, четкость линий, гранитная прочность конструкций, напор скрытого темперамента, позволяющий Рихтеру оставаться суровым и строгим ,в эпизодах, так часто исполняемых с устрашающими контрастами, в необузданных темпах. На первый взгляд, его трактовка может показаться излишне сдержанной, не «волнующей»; в действительности, пианист лишь отчетливо понимает коренную разницу между бетховенской аппассионатностью» и романтическим passionato.

Так же отчетливо различает он бетховенекие и романтические brio, con fuoco.

В Восемнадцатой сонате ему вполне хватает скромных выразительных средств. Он играет вполголоса, воздушно, лишь на мгновение – в минорном эпизоде разработки Allegro – окрашивая исполнение в драматические тона, лишь на кратчайшие мгновения доводя в финале динамику до fortissimo.

В концерте 1 апреля Рихтер, как всегда, превосходно сыграл ми-бемоль-мажорную сонату Гайдна, как всегда, проникновенно – ля- бемоль-мажорный экспромт Шуберта, грандиозно – первый и последний шопеновские этюды соч. 10. Однако, мы говорим о его Бетховене. Пусть в трактовке пианиста что-то кому-то представляется спорным. Но она по-своему замечательна. Это еще один, вполне самостоятельный путь исполнительского претворения Бетховена. И как хотелось бы услышать в исполнении Рихтера цикл, включающий все 32 бетховенские сонаты!

Флорестан

Я.Мильштейн

«Советская музыка», 1960, № 8

НА КОНЦЕРТАХ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

Мало кого из современных пианистов можно сравнить с Рихтером по яркости и многосторонности исполнительского дарования. Почти нет области в фортепьянной литературе, куда бы не устремлялся его мощный художественный интеллект. И во всем с редкой проницательностью находит он всегда нечто новое, сильное, более совершенное. Даже в «заигранных» произведениях пианист подмечает такие особенности, такие многозначительные «мелочи», что невольно поражаешься его неожиданным открытиям и находкам.

Выступления Рихтера в Москве на протяжении двух весенних месяцев (после годичного перерыва) лишний раз подтвердили многосторонность его таланта, широту концепций, умение раскрыть индивидуальное своеобразие различных стилей и композиторов. Он играл сочинения Гайдна, Шуберта, Шумана, Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Регера (фортепьянный квинтет). Но центром его программ несомненно были сонаты Бетховена. Рихтер исполнял их в пяти концертах, причем некоторые сонаты – ре мажор соч. 10, фа мажор соч. 54, фа минор соч. 57,– повторял дважды. Его трактовка бетховенских сонат принадлежит к числу самых высоких достижений пианистического искусства и несомненно заслуживает отдельного эстетического анализа. Такую законченную и в то же время живую интерпретацию редко приходится слышать.

Как великолепно, например, была исполнена соната ре мажор соч. 10. Первая часть с ее обилием быстролетных впечатлений и напористым бегом сразу же увлекла слушателей стремительной непосредственностью; особенно удалась Рихтеру разработка – тревожные интонации (словно вскрики) на фоне непрерывного метрически четкого движения. Вторая часть – внешне сдержанная и суровая – без малейшей эмоциональной расслабленности воссоздала скорбное настроение, полное силы и внутреннего напряжения, с различными оттенками света и тени. С первых же аккордов, как бы поддерживающих величаво-печальное движение восьмых в мелодии, слушатели находились во власти исполнителя. Интонация мольбы, жалобы, прерывающиеся патетические вздохи, внезапные контрасты, нарушающие плавное течение мелодии, тревожные, гневные порывы - все служило для раскрытия глубоко человечного замысла. Третья часть – спокойный, пластически ясный менуэт исполнялась пианистом с какой-то безмятежной грацией, с присущими ему строгостью и безупречностью вкуса; четвертая, с ее несколько капризным, лукавым характером и изменчивыми, перемещающимися образами, интерпретировалась необычайно легко и непринужденно: ни одной лишней подробности, которая заслоняла бы общий извилистый рисунок.

Сильное впечатление оставила соната ре минор соч. 31. Не знаешь, что здесь более всего удалось пианисту: спокойно-импровизационный раздумчивый характер вступительного Largo либо последующее, взволнованное, полное страстной тревоги Allegro, задумчиво-печальные, словно вопрошающие речитативы с поразительно тонким ощущением звуковой перспективы, или величавое спокойствие си-бемоль-мажорного Adagio (прозвучавшего интимно, просто и в то же время оркестрально) ; или, наконец, финальное Allegretto с его призрачной, словно сплетенной из паутинок тканью

(Allegretto было сыграно с поистине редким совершенством и упоительной легкостью).

В сонате ми бемоль мажор соч. 31 Рихтер достиг удивительной гибкости эмоциональных оттенков: она была и в разнообразной «подаче» мелодических интонаций, и в свободном обращении с ритмами, и в красочно-выразительном чередовании гармоний. Скерцо прозвучало совсем необычно: легко, полетно, стремительно и, вместе с тем, с предельно точным ощущением и выявлением всех регистровых контрастов. Менуэт был полон лирической непосредственности

и теплоты; финал, сыгранный в головокружительном темпе, увлекал искрящейся, бьющей через край жизнерадостностью.

В двухчастной сонате фа мажор соч. 54 пианист великолепно передал контрастную картину бетховенских образов; величественная и энергичная поступь менуэта (с его жесткими, подчеркнуто сухими октавами) в первой части и легкий, непринужденный бег шестнадцатыми, своего рода «perpetuum mobile», – во второй, предельная четкость, определенность образов, с одной стороны, и некоторая расплывчатость, скольжение причудливо изменяющихся контуров – с другой.

Но, быть может, вершин художественной выразительности и мастерства Рихтер достиг в сонате фа минор соч. 57 (Appassionata). Это была на редкость содержательная и в то же время напоенная страстью игра. Широко задуманная основная концепция и четкая разработка деталей, окрыленная, не знающая предела фантазия и сдерживающая сила интеллектуального контроля, бурные эмоциональные взлеты и спокойно-созерцательные, задушевные чувства. Рихтер оперирует здесь точно рассчитанными построениями и никогда не находится во власти случайностей. Он организует фразу, которая иногда воздвигается и поддерживается сопутствующими боковыми элементами, искусно размещенными вокруг центральной точки. Он восходит то постепенно, то сразу, чтобы достичь вершины, и после момента равновесия начинает спуск к намеченной грани, спуск то крутой, то отлогий. Фраза его в самом своем существе целеустремленна, упруга. Первая часть сонаты у Рихтера – это сплав героической лирики с интонациями настороженного ожидания и душевного трепета, вторая – олицетворение целомудрия и чистоты, третья – буря страстей человеческих, ярость стихии, все сметающей на своем пути. Когда слушаешь финал в исполнении Рихтера, то невольно вспоминаешь слова Ромена Роллана: «...словно ряды наступающих волн, которые разбиваются о скалу, покуда не сокрушат и не потопят ее».

Размеры статьи не позволяют подробно остановиться на интерпретации сонат до мажор соч. 2, си бемоль мажор соч. 22, ля бемоль мажор соч. 26. Не всё в них прозвучало одинаково: одни части были сыграны с неподдельным вдохновением, другие – как-то холодновато, в несколько застывшей манере. Но во всем сказывалось редкостное умение пианиста быть всегда самим собой и в то же время строго придерживаться авторского текста; чувствовалось сознательное желание растворить себя в исполняемом. В этом отношении Рихтер, как и во всем другом, не знает половинчатых решений. Он проникает в самую глубь, в самую сердцевину исполняемой музыки. Даже те эпизоды, которые звучали у него как-то необычно и показались непривычными, – не были надуманными. Ибо эта непривычность заключалась отнюдь не в отклонении от текста подлинника, а в отклонении от привычных схем интерпретации, от шаблона.

Мы специально остановились на исполнении сонат Бетховена, ибо они, повторяем, стояли в центре программ Рихтера. Но это ни в какой мере не умаляет значимости его интерпретации других авторов. Сошлемся хотя бы на сыгранные им сонаты Гайдна (из них особенно запомнилась соната ми бемоль мажор), пьесы Шумана, прелюдии Рахманинова, Шестую сонату и пьесы Прокофьева, Фортепьянный квинтет Регера, Экспромт ля бемоль мажор Шуберта, этюды №№ 1 и 12 соч. 10 Шопена и др. Прелюдии Рахманинова звучали, например, у Рихтера так, что казалось – это предел совершенства. Никакой искусственности, никакой позы, никакой погони за дешевыми эффектами. Пианист творил за роялем непосредственно, как творит природа, он играл всем своим существом. Смелость и размах, стремительный удар, не отстающий от мысли, захватывающая бурлящая сила, несравненная легкость, блеск красок, чередование теней и полутеней. Вся многослойная ткань прелюдий словно ожила под пальцами Рихтера; лирические эпизоды захватывали слушателей не меньше, чем драматические кульминации: все было подчинено единой направляющей мысли.

Таким же совершенством, особым чувством цельности и умением осуществить эту цельность было проникнуто исполнение сочинений Прокофьева (Шестая соната, сонатина-пастораль, «Мысли» и др.). Рихтер взошел здесь на такую вершину, где личность интерпретатора и личность композитора (насколько она проявилась в этих произведениях) органично сливаются. Стройные, графически четкие линии, великолепные в своей остроте контрасты, неожиданные акценты, резко очерченные и в то же время метрически свободные формы, неисчерпаемое богатство красок, полная гармония отдельных эпизодов, малейшие детали которых отделаны с величайшей тщательностью, эмоциональная насыщенность, ни в чем не переходящая во внешнюю аффектацию, – все казалось совершенно естественным в этом удивительном по свежести и размаху исполнении.

О Рихтере уже много писали, еще больше напишут в будущем. И это вполне закономерно. Его искусство – одно из самых примечательных, ярких, прекрасных и вместе с тем сложных явлений современности.

Я. Мильштейн,

Э.Денисов

«Советская музыка», 1960, №8.

ВЫСТУПЛЕНИЕ КВАРТЕТА ИМЕНИ БОРОДИНА

В первом отделении прозвучали уже не раз исполнявшиеся «бородинцами» квартет С.Барбера и четвертый квартет Д.Шостаковича.

Как нельзя лучше соответствовала теплая, стройная и нежная игра лирическим откровениям замечательного четвертого квартета. Это сочинение лишено «симфонизма», который так ощутим в музыке второго, третьего и пятого квартетов композитора, но пленяет поэтичностью и непосредственностью музыкального высказывания. У артистов прекрасно звучат «полутона» (вспомним хотя бы их исполнение произведений Равеля и Дебюсси, они тонко чувствуют всю прелесть ладовой перекраски, хрупкость и изящество мелодического рисунка. Мастерски была передана трепетная «игра теней» в жутковатом «ночном» скерцо.

Кульминацией программы явилось исполнение фортепьянного квинтета соч. 64 Регера при участии С. Рихтера. Изобилующее психологическими, техническими и фактурными сложностями сочинение Регера заняло все второе отделение. Уже первая часть – обширное сонатное Allegro – потребовало значительного напряжения не только от исполнителей, но и от публики. Обладая многими достоинствами, музыка Регера иногда весьма трудна для восприятия. Многоголосная и многозвучная фактура квинтета (с широким использованием приемов крупной фортепьянной техники) насыщена до предела различными полифоническими комбинациями и почти не оставляет места для необходимого в таких случаях «отдыха». Правда, две последующие части несколько разрядили чрезмерную «сгущенность» музыкальной атмосферы. Мимолетное скерцо, сыгранное С. Рихтером с огромным темпераментом, перешло (без перерыва) во вдохновенное Lento –смысловую вершину произведения. Быстрый и сложный по фактуре финал не внес новых музыкальных образов, но хорошо завершил цикл.

С. Рихтер играл «в полную силу» и тем не менее, ансамблевая звучность оставалась идеальной; не было ни одного места, где пианист заглушал бы партнеров. Даже в самом большом fortissimo были ясно слышны вторая скрипка и виолончель. Исполнение квинтета Регера вновь показало, в какой превосходной форме находятся сейчас артисты квартета имени Бородина и. сколь велико ансамблевое мастерство С. Рихтера.

. Э. Денисов

Г.Черкасов

"Музыкальная жизнь". 1960, № 19.

https://yadi.sk/i/VL_KBhTn3EuKXU

КОНЦЕРТЫ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

Во второй половине сентября замечательный советский пианист Святослав Рихтер дал три концерта в Большом зале консерватории, исполнив перед московскими слушателями часть репертуара, подготовленного для гастрольной поездки в Соединенные Штаты.

От Гайдна до Прокофьева – таков диапазон этих трех программ. По широте охвата различных музыкальных стилей, по великолепному качеству исполнения концерты Рихтера явились выдающимся событием в культурной жизни Москвы.

Редкостная способность видеть целое, ясно различая в то же время все мельчайшие детали, умение тонко воспроизвести колорит эпохи, никогда не впадая в стилизацию, – вот что характерно для пианистического искусства Рихтера. Эти черты проявились уже в исполнении до-мажорной сонаты Гайдна (соч. 79). Произведение, написанное два столетия назад, прозвучало удивительно свежо и современно. Особенно глубоко передал пианист мудрую просветленность Адажио, сыгранного очень искренно и задушевно.

С подлинным вдохновением были исполнены три новеллетты Шумана (№1, 2 и 8, соч. 21). Во всем богатстве своих контрастов предстала вторая из этих пьес, где лирическое интермеццо обрамлено бравурными крайними частями; прекрасно была сыграна довольно сложная по форме новеллетта № 8.

Масштабность и целостность исполнительского замысла четко ощущались в интерпретации ля-бемоль-мажорной баллады Шопена. Словно на едином дыхании, была сыграна и Пятая соната Скрябина с ее бурными взлетами эмоций, чуткой настороженностью и порывами неясного томления.

Если в «Острове радости» Дебюсси некоторые нюансы показались, быть может, чуть приглушенными, то исполнение таких его пьес, как «Колокольный звон сквозь листву» и «Отражения в воде», было поистине изумительным. Когда слушаешь у Рихтера эти произведения, когда сияет и переливается тончайшими оттенками красок музыка «Печальных птиц» и «Игры воды» Равеля, забываешь обо всем – только любуешься сказочно прекрасными картинами, возникающими в твоем воображении.

Святослав Рихтер известен как непревзойденный интерпретатор фортепьянных сочинений Прокофьева. Еще до окончания Московской консерватории он превосходно играл в открытых концертах Вторую сонату, позднее явился первым исполнителем Седьмой и Девятой сонат (последняя посвящена ему автором). Москвичам памятны и выступления артиста с Первым и Пятым концертами.

Сохраняя «токкатность» прокофьевской музыки, Рихтер умеет выявить и донести до слушателей ее затаенную лирическую теплоту. Он убедительно опровергает довольно распространенную теорию о том, что Прокофьева надо играть сухим, даже «колючим» звуком.

Одна из программ сентябрьских концертов была целиком посвящена творчеству этого композитора. Очень ярко прозвучала Шестая соната, особенно ее вторая часть, сыгранная подкупающе просто, с еле уловимым мягким юмором. Но самое сильное впечатление оставил, пожалуй, финал’ Восьмой сонаты. Здесь в полной мере проявилась «симфоничность» музыкального мышления Рихтера. С грандиозным размахом было передано постепенное нарастаний звучности в эпизоде Allegro ben marcato. Так играть, совсем не ощущая технических трудностей, может лишь художник, в совершенстве постигший все тайны мастерства.

«Мелодия, в которой открыты новый изгибы и интонации, – писал в своей «Автобиографии» Прокофьев, – сначала вовсе не воспринимается как мелодия, потому что она пользуется оборотами до сих пор мелодическими не считавшимися. Но если автор прав, то, значит, он расширил диапазон мелодических возможностей, и слушатель неминуемо последует за ним, хотя и на приличном расстоянии».

Когда играет Святослав Рихтер, это расстояние сокращается до минимума: Все становится ярким, полновесным, все близко и понятно слушателям.

Журнал «АМЕРИКА», №56 (1960)

Журнал «АМЕРИКА», №56 (1960)

https://yadi.sk/i/e8J7OjoG3FALyg

https://yadi.sk/i/0HLbBgW33FAMQ3

Продолжавшиеся два с половиной месяца гастроли Святослава Рихтера вызвали восхищение среди любителей музыки. На фото: Пианист благодарит вашингтонцев за бурную овацию. «Я глубоко тронут – и глубоко сожалею об отъезде, – сказал он корреспондентам. – Очень хотелось бы снова посетить вас». Восторженный прием, оказанный Рихтеру, свидетельствует о горячем желании публики встретиться с ним еще раз.

Четыре выразительных момента игры Святослава Рихтера во время исполнения Шестой сонаты Сергея Прокофьева. Перед самым отъездом из Соединенных Штатов пианист беседовал с американскими музыковедами и, касаясь своего исполнения сонаты, между прочим заметил: «Медленную часть я играю очень лирично, почти как очень медленный вальс. – В глазах Рихтера запрыгали шаловливые искорки, и он добавил: – Конечно, танцевать под такой вальс невозможно».

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР РОЯЛЯ

Когда вы слушаете Рихтера, вас целиком захватывает сила его исполнения. Она вас поражает, потрясает, ошеломляет. Лично меня ослепил блеск его игры.

Джей С. Гаррисон,

музыкальный критик газеты «Нью-Йорк тайме»

Рояль Святослава Рихтера звучит, как оркестр, звучит, как двадцать различных инструментов, зачастую, как два-лпри одновременно. Замечательная соната Гайдна, которой начался его концерт, была не просто фортепьянным произведением, а целой симфонией.

Дэй Торп,

музыкальный критик газеты «Вашингтон стар»

Изумительный виртуоз, блестящий музыкант с пытливым умом, хорошо осведомленным и в то же время интуитивным, Рихтер – огненный художник ... Раздались громкие овации, вызовам не было конца. Началось что-то вроде вавилонского столпотворения, и никто из присутствовавших в зале не забудет пережитого никогда, во всяком случае, не забудет Второго концерта Брамса.

Клодия Киссиди, музыкальный критик

Газеты «Чикаго трибюн»

Этот Рихтер вовсе не трезво мыслящий человек нашей машинной эпохи. Он музыкант конца прошлого века, истый романтик девятнадцатого столетия. Скромность в нем сочетается с пышностью, робость – с самоутверждением. Мне довелось работать с ним над Вторым концертом Брамса. Работа была действительно огромная. Многие высказываемые Рихтером мысли звучали крайне убедительно, и мне казалось, что они исходят из самой музыки.

Эрик Лейнсдорф,

Дирижер, выступавший с Чикагским симфоническим оркестром.

Сильнее всего меня потрясла его манера обращаться с простыми мелодиями. Кто сказал, что рояль инструмент ударный? .. Рихтер полностью оправдал наши самые смелые ожидания и разнесшиеся до его приезда легенды. Он – феноменальный музыкант.

Поль Генри Ланг,

Музыкальный критик «Нью-Йорк геральд трибюн»

Выдающаяся особенность Рихтера – его удивительное умение сочетать силу с легкостью. Его инструмент порой гремит в «виртуозной манере», столь популярной в прошлом столетии, но считающейся почему-то устарелой в наши дни. Однако под руками такого мастера она снова живет полной жизнью.

Джек Локнер,

музыкальный критик газеты «Сан-Франциско ньюс-колл»

Трепетному очарованию поддались все присутствующие на концерте советского пианиста... Его пальцы можно сравнить с молоточками, подчиняющимися малейшим нюансам звуковой окраски, но в то же время обладающими достаточной силой, чтобы извлекать звуки любой мощности. Огромная сила удара не мешает пианисту следить за напевностью звука. Его можно признать одним из поистине великих.

Дж. Дорсей Каллаган,

музыкальный критик газеты «Детройт фри пресс»

УИНТРОП САРДЖЕНТ

Приводим отзыв о нью-йоркском дебюте Святослава Рихтера в Кар- неги-холл, наггечатанный в еженедельнике «Нью-йоркер» – журнале, обычно крайне скупом на похвалы. Наши читатели вероятно помнят автора отзыва по его статьям «Новая струя в оперном творчестве». («Америка» №49) и «Менухин» («Америка» №27).

Слава об исключительном мастерстве Рихтера пронеслась задолго до его приезда в Соединенные Штаты: одни восхищались наигранными им пластинками, другие с упоением рассказывали о его концертах в СССР, на которых им посчастливилось присутствовать. Наконец он приехал – среднего роста, широкоплечий, с обрамленной рыжеватыми волосами лысиной, высоким лбом, длинным заостренным подбородком. Его одухотворенное лицо говорило о серьезном отношении к искусству и свидетельствовало о глубокой преданности любимому делу. Едва прозвучали первые аккорды 3-й сонаты Бетховена, которой начался тот памятный вечер, как мы убедились, что перед нами великолепный исполнитель, отличающийся виртуозной техникой и безупречным вкусом. Концерт превратился в выдающееся событие. Рихтер проявил изумительное понимание музыкальной формы, тонкость фразировки и фантастическое богатство звуковых оттенков. Программа, целиком состоящая из бетховенских сонат, – это, несомненно, предельно трудное испытание для любого пианиста. Совершенная передача классического произведения требует от исполнителя блестящей виртуозности, певучей лиричности и исключительно тонкой музыкальности. Выступление Рихтера в этот вечер показало, что он несравненный художник во всех видах фортепианной музыки. Крайне сдержанно и в то же время с необычайным искусством пользуется он педалью, выделяя или смягчая контуры музыкального рисунка. Беглость его пальцев беспредельна, но он применяет ее только в чисто музыкальных целях. Местами он играет пламенно и динамично, местами – жемчужно, легко и мягко. А главное – он мастерски передает все мельчайшие детали, все нюансы и контрасты, все важнейшие элементы великих произведений. Редко в концертных залах можно услышать столь ясную и глубоко продуманную интерпретацию. В общем, Святослав Рихтер не производит впечатления типично русского пианиста. Нельзя его назвать и типичным виртуозом, хотя, в совершенстве владея техникой и обладая тонким чутьем, он, когда хочет, проявляет себя во всем блеске. Его трактовка Бетховена слегка напомнила мне Вильгельма Бакгауза, и я не сомневаюсь, что его дальнейшие выступления напомнят мне других исполнителей. Судя по одному этому сонатному вечеру, Рихтера можно включить в число пяти-шести величайших мастеров рояля, которых мне довелось слышать за долгие годы моего хождения по концертам.

Неделю спустя Уинтроп Сарджетп добавил следующую заметку к своим впечатлениям о первом знакомстве с Рихтером:

Во вторник я присутствовал на третьем концерте Святослава Рихтера в Карнеги-холл, отчасти чтобы насладиться его исполнением, отчасти чтобы проверить мое первое впечатление о музыканте, которого я на прошлой неделе включил в число пяти-шести величайших слышанных мною пианистов. Я боялся, что такое мнение было несколько опрометчиво и слегка преувеличено. Но мои опасения оказались напрасными. На этот раз Рихтер посвятил концерт Гайдну, Шуману и Дебюсси. Соната до мажор Гайдна была образцом утонченного стиля. Три «Новеллетты» (опус 21) Шумана были исполнены с волнующим совершенством пианиста-романтика, равного которому я не слышал уже много лет. Произведения Дебюсси он передал изумительно тонко, с такой ясной музыкальной логикой, с такой убедительностью, какая удается редкому пианисту.

Авт. права: журнала Нью-йоркер, 1960 г.

«Музыкальная жизнь», 1960, №21.

https://yadi.sk/i/wMBDAx9q3Es7WZ

«БЛЕСТЯЩИЙ И МОГУЧИЙ ПИАНИСТ»

АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА О КОНЦЕРТАХ

СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

С огромным успехом проходят в Соединенных Штатах Америки гастроли народного артиста РСФСР Святослава Рихтера. По единодушному мнению слушателей и критики, его выступления явились самым выдающимся событием музыкального сезона.

Мы знакомим здесь читателей с выдержками из некоторых рецензий, появившихся в американских газетах после первых двух концертов, которые Рихтер дал в Чикаго и Нью-Йорке.

«ЧИКАГО САН-ТАЙМС», 16 октября

В субботу вечером с Чикагским симфоническим оркестром впервые в Америке выступил советский пианист Святослав Рихтер, доказав вне всяких сомнений, что репутация, известная нам еще до его приезда, вполне им заслужена.

Рихтер бесспорно является одним из самых замечательных инструменталистов нашего времени. Он обладает той почти гипнотической силой, которая нужна была, чтобы владеть мыслями и чувствами аудитории, насчитывавшей около двух с половиной тысяч человек, на протяжении четырех частей Второго фортепьянного концерта Брамса.

Как только наступала пауза между частями, по рядам пробегал шорох аплодисментов, и в ответ на лице Рихтера появлялась широкая улыбка – непосредственная, полная радости. А по окончании концерта разразилась настоящая буря – такую овацию удается слышать не чаще одного раза в год, да и то далеко не в каждом сезоне.

Я подсчитал, что Рихтера вызывали раскланиваться девять раз, но сказать только об этом было бы недостаточно: ведь каждый его выход сопровождался продолжительными аплодисментами и криками «браво». Приветствуя артиста и его коллег – дирижера «Метрополитен-оперы» Эриха Лейнсдорфа и оркестрантов, публика почти все время стояла.

Разумеется, Рихтера будут сравнивать с другими выдающимися пианистами современности и недавнего прошлого, но я не думаю, чтобы это могло дать правильное представление о его даровании. Рихтер есть Рихтер. Своеобразие творческого облика, ощутимое с той самой минуты, когда он выходит на эстраду, – вот чем прежде всего объясняется сила воздействия, присущая ему как музыканту-исполнителю.

Как бы хорошо ни знали слушатели концерт Брамса, это исполнение было для них чем-то новым, чем-то необыкновенно волнующим, ибо музыка, лившаяся из-под пальцев артиста, несла на себе печать его интеллекта, его динамичной индивидуальности.

Играя, Рихтер не отдается во власть собственных эмоций – он мыслит. И если в его исполнении можно различить какую- то одну, наиболее характерную черту, так это способность захватывать широкую аудиторию именно интеллектуальностью игры, увлекая и волнуя слушателей, а не охлаждая их чувства.

Другая особенность, заметная даже на первый взгляд, заключается в том, что Рихтер умеет оттенить самостоятельное значение каждой ноты и в то же время связать все звуки в напевнейшем, проникновенном легато.

Такое умение доступно лишь тому, кто абсолютно уверен в своих технических ресурсах. Рихтер принадлежит к числу немногих пианистов, способных осуществить едва ли не любое свое намерение, – и в этом, видимо, одна из причин, побуждающих нас считать его столь крупной величиной...

(Из статьи Роберта Марша)

«ЧИКАГО ТРИБЮН», 16 октября

...Русский пианист Святослав Рихтер исполнил вчера вечером си-бемоль-мажорный концерт Брамса с Эрихом Лейнсдорфом и Чикагским симфоническим оркестром. Его первое выступление в Америке останется незабываемым.

Рихтер – несомненно великий пианист, продолжатель самых высоких музыкальных традиций. Вы могли бы назвать его дебют сенсацией и были бы правы – столь эффектные оказалось это событие. Но правы лишь отчасти, ибо значение : всего происшедшего было гораздо глубже. Слушателей захватывает исполнение Рихтера, пианиста блестящего и могучего в точнейшем смысле этих волнующих слов. Более того, его одухотворенная игра полна неожиданностей – и глубоко убедительна. Это великолепный музыкант, чей отказ подчиняться канонам – не причуда, а проявление острого, пытливого, чуткого интеллекта. В техническом отношении... но о технике Рихтера даже говорить не приходится. Он может сделать все, что захочет, а хочет он открывать музыку...

(Из статьи Клодии Кассиди)

«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС», 21 октября

Когда автор этой статьи направился вчера вечером к вы ходу из Карнеги-холла, он услышал позади словно раскаты грома. Святослав Рихтер, новый гость, приехавший к нам из России, закончил Аппассионату Бетховена, и было ясно, что нью-йоркская публика принимает его, как одного из величайших пианистов мира. С этой оценкой трудно не согласиться.

...Рихтер исполнил программу, включавшую пять Бетховенских сонат... Он играет в лучших традициях русского пианистического стиля – свободно, тепло, романтично, без преувеличенного пафоса. К тому же он на редкость добросовестен. Пианист заботливо следовал каждому авторскому указанию, тщательно соблюдал все динамические оттенки...

Вместе с тем Рихтер отнюдь не педант. Игра его полна воображения. Медленная часть до-мажорной сонаты явилась у него поистине образцом архитектонической стройности. Тема была изложена просто и спокойно, напевным, красивым звуком. Когда же грянуло фортиссимо, эффект был потрясающим. И на протяжении всего вечера нас радовали тончайшие детали – оттенки тембровых красок, акценты, поставленные именно там, где нужно, фразы, в трактовке которых чувствовался высочайший артистизм.

Главным испытанием была, разумеется, Аппассионата – самое крупное и значительное произведение в программе. Рихтер не пытался ошеломить нас грандиозным размахом звучания, и все же это исполнение дышало. мощью. Строго выдерживая динамические соотношения, не допуская ни чрезмерной приглушенности пианиссимо, ни резкого грохота форте и, уж конечно, не задумываясь о каких-либо технических трудностях, артист продемонстрировал нам свою трактовку сонаты – ясную, могучую, поэтичную...

Для большинства любителей музыки в США Рихтер был личностью почти легендарной. В течение последних шести лет здесь ходили слухи о его игре, и интерес публики еще подстегивали серии грамзаписей; некоторые из них были действительно необыкновенными, другие – только загадочными. Естественно, что на вчерашний концерт пришли все музыканты Нью-Йорка. В Карнеги-холле собрались дирижеры, скрипачи, пианисты. Старейшие посетители концертов Не могут припомнить другого такого случая: переполненный зал застыл в напряженном ожидании за добрых десять минут до того, как зажглись огни на эстраде.

Вначале среди публики преобладало, пожалуй, настроение, которое можно определить словами: «А ну-ка, посмотрим». Но уже через четверть часа все были охвачены энтузиазмом. Оказалось, что Рихтер – пианист с воображением, со своим собственным, глубоко поэтическим стилем... Дальнейшие выступления познакомят нас с другими особенностми его пианизма и исполнительских замыслов. Ведь в программе из произведений Бетховена еще не могут раскрыться все черты, присущие творческому облику музыканта. Но если Рихтер не исполнит с таким же блеском свои остальные программы, в Западном полушарии едва ли найдете, критик, который будет удивлен больше, чем автор этих строк.

(Из статьи Гарольда Шонберга)

------------------------------------------------------------------------------

Примечания (Ю.Б.)

Программы и даты рецензируемых концертов:

15/10/60 – Чикаго. Оркестр–холл.

BRAHMS

Concerto No.2 for Piano and Orchestra in B–flat, Op.83

[Дирижер Эрих Лайнсдорф]

19/10/60 – Нью–Йорк. Карнеги–холл.

BEETHOVEN

Piano Sonata No.3 in C, Op.2/3

Piano Sonata No.9 in E, Op.14/1

Piano Sonata No.12 in A–flat, Op.26

–––

Piano Sonata No.22 in F, Op.54

Piano Sonata No.23 in f, Op.57

[SCHUBERT

Impromptu No.4 in A–flat, D.899, Op.90

SHUMANN

Fantasiestuck – Aufschwung, Op.12/2

CHOPIN

Etude No.1 in C, Op.10

Etude No.12 in c, Op.10]

А.Баранова. «Советская музыка», 1961, №2

«РИХТЕР ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ГЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА

(Обзор американской печати)

После гастролей в Америке ряда выдающихся советских солистов, ансамбля Народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева и «Березки», Государственного симфонического оркестра СССР и балета Большого театра американцы уже привыкли к тому, что гастроли русских – это праздник искусства. И все-таки то, что произошло в Соединенных Штатах Америки во время долгожданных гастролей Святослава Рихтера, выходит за пределы обычных представлений об артистическом успехе. Даже многоопытные американские музыкальные критики были настолько, потрясены мастерством С.Рихтера, что, как они сами признавались, на первых порах «потеряли дар речи».

Джей Гаррисон из газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» после концерта Рихтера в Нью-Йорке заявил: «Надо слышать Рихтера, чтобы поверить в то, что такое возможно».

Некоторое представление о том, как американцы воспринимали искусство советского пианиста, можно получить из обзора нью-йоркских, бостонских и чикагских газет.

Мартин Бернхеймер пишет в «Нью- Йорк геральд трибюн»:

«Передо мной стоит необычная для критика дилемма: как описать словами этого сверхъестественного пианиста, как отдать ему должное, не злоупотребляя при этом малозначащими похвалами? Как избежать повторений различных вариантов эпитетов и дифирамбов в превосходной степени, которые твердят все в один голос? Когда речь идет о таком современном чуде, язык наш ограничен в способах выражения».

Критик Гарольд Шонберг («Нью-Йорк таймс») после первых выступлений Рихтера писал: «Это – великий пианист. Помимо всех своих качеств он обладает также и редким интеллектом, который всегда находит какую-то интересную мысль в исполняемой музыке и умеет передать эту идею слушателям».

Майк Ньюберри опубликовал в газете «Уоркер» рецензию под названием «Священный огонь Святослава Рихтера». Многие критики называют Рихтера гениальным пианистом. В связи с этим Ньюберри пишет:

«Гений – это слово, которым иногда злоупотребляют. Но вот в отношении Рихтера я не могу придумать никакого другого подходящего определения. Как описать то, что не поддается описанию? Мне кажется, что именно неспособность критиков справиться с этой задачей ведет к тому, что они ударяются в восхищенное и несколько косноязычное славословие, когда речь идет о Рихтере.

Гениальность Рихтера выражается также и в том, мне кажется, что после его исполнения вы покидаете зал не совсем тем человеком, каким в него пришли. Настолько сильны чувства, которые он вызывает у вас».

Ошеломив аудиторию бетховенской программой, Рихтер окончательно покорил американцев своим исполнением Прокофьева. Множество рецензий посвящено рихтеровской интерпретации произведений этого композитора. Особенно изумило американцев то, что Рихтер играет Прокофьева совсем по-иному, чем они привыкли, глубоко раскрывая лирическую сущность его творчества.

«Прокофьев у Рихтера настолько разительно отличался от Прокофьева в исполнении других пианистов – пишет еженедельник «Таймс»,– что он предстает пред нами совсем другим композитором. Это было настоящее откровение, знакомство с неведомым нам явлением в музыке. До сих пор мы считали, что стилю Прокофьева свойственна в основном токкатность, и исполнители обычно своим выстукиванием убивали лирическую сторону. Рихтер же именно ее и раскрыл перед нами».

Росс Парментер в «Нью-Йорк таймс», описывая исполнение советским пианистом прокофьевской музыки, отмечал: «Казалось, что Рихтер преследовал только одну цель – передать слушателям мысли, настроения и переживания близкого друга, которого он глубоко понимал и от души любил».

А вот что написал о прокофьевской программе Джей Гаррисон:

«...Этот концерт утвердил первенство Рихтера среди всех современных пианистов и способствовал усилению (если это возможно!) легендарной славы, окружающей его имя в музыкальном мире. Я совершенно убежден, что его интерпретация целиком соответствовала тем мыслям, которые были у Прокофьева, когда он создавал свои произведения» («Нью-Йорк геральд трибюн»).

Пол Генри Ланг, выступающий на страницах «Нью-Йорк геральд трибюн», особенно восхищен исполнением бетховенских произведений. «...Рихтер не только великий пианист современности, но и вдумчивый, чуткий, тонкий, высококультурный музыкант. Святослав Рихтер более чем оправдал предшествующие его приезду легенды о нем. Он феноменальный артист. Рихтер стоит больше, чем пятьдесят послов и двадцать пять дивизий. Он непобедим, так как олицетворяет гений русского народа».

Будучи в Америке, С.Рихтер не только выступал с концертами, но и сделал ряд грамзаписей. Записан в его исполнении Второй концерт Брамса в сопровождении Чикагского сим фонического оркестра под управлением Эриха Лейнсдорфа. Критик Герберт Купферберг в «Нью-Йорк геральд трибюн» признается, что испытал некоторое недоумение, когда узнал о выборе советским пианистом именно этого произведения для записи. Концерт Брамса уже записан в исполнении Гилельса, Горовица, Рубинштейна, Серкина и многих других виртуозов. «А в своих концертах в Америке – пишет критик,– Рихтер сыграл столько сравнительно редко исполняемых произведений Бетховена, Дебюсси, Рахманинова и Прокофьева. Однако, – продолжает Купферберг,– -исполнение Рихтером концерта Брамса было настолько волнующим и великолепным, что надо радоваться его выбору».

Выступление знаменитого артиста вызвало оживленное обсуждение достоинств русской пианистической школы. Вот что в связи с этим высказал Гарольд Шонберг в статье, озаглавленной «Русская сенсация»- («Нью-Йорк тайме»): «Стиль исполнения Рихтера – это стиль русской школы пианизма в своем лучшем проявлении. Стиль этот отличается свободой, теплотой, романтизмом, он лишен всякой вычурности. Это исполнение чрезвычайно добросовестное в том отношении, что пианист крупулезно следует решительно всем указаниям композитора».

Триумф Рихтера в Чикаго был не меньше, чем в Бостоне и Нью-Йорке. Дон Хэнэтэн («Чикаго дейли ньюс») писал, что «...с первого же дебюта Рихтера в Америке ни у кого не было сомнений в том, что он великий артист. Но интересно, в чем величие Рихтера, что именно ставит его в такое первенствующее положение сравнительно с другими крупнейшими пианистами нашего времени? Что сделал Рихтер в своем концерте в Оркестра-Холл, чего не могли бы достигнуть ни Горовиц, ни Серкин? Рихтер является одним из тех редчайших исполнителей, которые сразу же покоряют слушателя. Он ведет за собой аудиторию, как бы постепенно раскрывая перед ней внутренние строения музыкального произведения, Он ведет слушателя как бы изнутри. В этом его сила и отличие от Горовица, Хейфеца или Серкина; они воздвигают перед слушателем великолепное здание и предоставляют ему возможность им любоваться, но издали...»

Глубина искусства советского пианиста особенно поразила американскую аудиторию. Что же касается техники, то тут вся печать единодушно заявляет: «волшебно», «поразительно», «феерично», «невероятно», «невозможно поверить».

Характерно высказывание «Чикаго дейли ньюс» о беспредельных технических возможностях артиста: «...Рихтер уже взял в пьесе Равеля максимально мыслимый темп, но когда ему понадобилось еще убыстрить его, он преспокойно взял да и убыстрил!»

Поездка Рихтера в США, несомненно, явилась существенным вкладом в развитие советско-американских культурных связей.

«Советский Союз и США встречаются в условиях большой теплоты, когда русские представлены таким пианистом, как Святослав Рихтер, а американцы – Ваном Клайберном, или когда Россию представляет балет Большого театра, а Соединенные Штаты – Американская балетная труппа»,– писал в «Нью-Йорк тайме» Брукс Аткинсон.

Миссия Святослава Рихтера в Америке – не только служение музыке, но и служение делу мира между народами, делу дружбы.

А. Баранова

Марк Мильман

«Советская мзыка», 1962, №4

СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР М.РОСТРОПОВИЧА И С.РИХТЕРА

(Малый зал консерватории)

...Когда два крупнейших артиста, во многом схожие между собой по индивидуальности, творчески одержимые, объединяются в ансамбле, результат получается выдающийся. Так было, когда мы слушали интереснейшую программу М. Ростроповича и С. Рихтера: сонаты Шопена, Дебюсси и Бенджамина Бриттена (последняя исполнялась в СССР впервые).

Скорбная патетика и характерна/я напевность в первой части шопеновской сонаты, скерцо в духе мазурки, лирическое интермеццо третьей части и, наконец, несмотря на отдельные трагические моменты, радостный финал – все это было «рассказано» артистами с такой проникновенной теплотой и человечностью, какая только и возможна в простых, но великих творениях искусства. Запомнилась «бархатистость» звучания у Рихтера. А как по-pазному расцветил он побочную партию в экспозиции и в репризе первой части! Как задумчиво поведал о своей печали Ростропович в Largo! Но это ведь только детали. Восхищала целостность охвата произведения. Так чувствовать музыкальную форму могут только те, кто сами создают музыку! И в сонате Дебюсси наряду с причудливым изяществом трактовки, таинственностью звучания, неудержимым весельем (в Серенаде) артисты сумели найти ту меру, которая помогает созданию формы.

Имя замечательного английского композитора Бриттена хорошо знакомо нашим слушателям. Понятен особый интерес к его новому сочинению, тем более, что посвящено оно Ростроповичу. Любопытна история этой сонаты. В сентябре 1960 г. Ростропович впервые сыграл в Лондоне посвященный ему концерт Д.Шостаковича. Музыка и исполнение так захватили Бриттена, что он решил написать для прославленного виолончелиста сонату, из которой .нашли бы применение выдающиеся качества и особенности его игры... И на нотном экземпляре, присланном Ростроповичу, Бриттен надписал: «Благодаря ему рожденная» (мне довелось разучить и сыграть это сочинение с Ростроповичем в домашних условиях; с каждым проигрыванием музыка все больше увлекала свежестью, новизной, эмоциональным накалом).

В марте следующего года Ростропович играл сонату с автором у него дома, в Лондоне. Первое публичное исполнение состоялось в июле, на фестивале, ежегодно устраиваемом Бриттеном в Альдебурге, старинном приморском городке в двухстах километрах от Лондона, куда съезжаются многочисленные любители музыки.

Соната имела огромный успех. «Новое произведение,– писал один из рецензентов,– можно рассматривать как пять фотоснимков многостороннего мастерства Ростроповича...» Речь идет о пяти частях сонаты: «Диалог», «Скерцо», «Элегия», «Марш» и «Вечное движение». Первая часть действительно начинается диалогом виолончели и фортепьяно. Звучание инструментов чередуется, словно автор ведет рассказ, задыхаясь, отрывистыми восклицаниями. Художественный образ этой части ассоциируется с творчеством известного английского поэта Ч. Кингслея; вспоминается его баллада «На дюнах Ди», переведенная на русский язык Н. Кончаловской. «Скерцо» (в нем вся партия виолончели исполняется pizzicato) искусно построено на разработке короткого мотива. Как навязчивая идея, как дьявольское наваждение он непрестанно напоминает о себе. И, когда ненадолго возникает новая мелодия с жалобным оттенком, она тотчас же «осмеивается» приемом имитации. «Элегия»– глубокое по мысли повествование в духе Adagio из Виолончельной сонаты Д. Шостаковича, но изложенное по-своему, по-бриттеновски. Кое-где слышатся здесь русские интонации – ведь сочинение посвящено русскому виолончелисту! «Марш» – яркая музыка несколько театрального характера. Здесь исключительно остроумно использованы все средства виолончельной техники. Связанные между собой глиссандирующие флажолеты создают особую звуковую атмосферу, а куда-то «улетающий» конец – глиссандо pianissimo– в фортепьянной партии вызывает у слушателей возгласы удивления. .Финал, Moto регреtuo, строится на одной теме, во время развития которой перемещаются акценты. Они появляются как бы невпопад, словно что-то споткнулось, – создается впечатление «опасности»: вот-вот движение оборвется... Это вихревая пляска, то изящная, то грубоватая, неудержимая в своей устремленности, прерываемая резкими «выкриками» фортепьяно (крик чаек?) и достигающая апогея, когда виолончель сливается в унисон с фортепьяно. Резким, но консонирующим до-мажорньм аккордом пляска внезапно обрывается... Порой чудится что-то жуткое в этом «Мефисто-вальсе» XX века!

Соната Бриттена покоряет динамизмом музыкальной драматургии, подлинно симфоническим развитием, реалистичностью содержания (ясно ощущаешь любовь композитора к окружающей его природе).

Исполнение Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича было настолько совершенно и значительно, что хочется еще раз повторить: когда два крупнейших артиста, во многом схожие между собой по индивидуальности, творчески одержимые, объединяются в ансамбле, результат получается выдающийся!..

Марк Мильман

М. Тероганян

«Советская музыка», 1962, №4

Европейское путешествие С.Рихтера

«'География» последних зарубежных гастролей С. Рихтера (продолжавшихся почти пять месяцев) необычайно широка: Англия, ФРГ, Румыния, Венгрия, Франция. Наибольшее количество концертов пианист дал в Англии и Франции, в ФРГ же он был проездом. Это новая (после Финляндии и Северной Америки) триумфальная поездка С.Рихтера.

– Лондон встретил нас прекрасной солнечной погодой – говорит артист, – и такой она была в течение всего месячного пребывания в столице Англии. Рихтер замечает, что это «опрокинуло» его представление о традиционной лондонской погоде и явилось как бы добрым предзнаменованием для гастролей в стране Перселя и Бернарда Шоу.

Концертьі Рихтера состоялись в крупнейших лондонских залах – Фестивал-холле и Альберт - холле. На вопрос, как прошли его концерты, пианист отвечает, что нельзя все выступления провести на одинаково хорошем уровне, те или иные «отклонения» неизбежны. Но когда речь зашла об английской публике, до отказа заполнявшей залы, Рихтер отозвался о ней очень горячо.

График гастрольной поездки артиста включал три сольных концерта, два выступления с симфоническим оркестром и четыре записи. Вот почему ему повидать пришлось не так уж много.

Один из памятных вечеров в Лондоне связан у С. Рихтера с его посещением известного скрипача Иегуди Менухина, переехавшего на жительство в Англию из США. Они провели этот вечер, занимаясь музицированием: играли сонаты Брамса для скрипки и фортепьяно.

Но, пожалуй, самое большое и интересное лондонское впечатление Рихтера связано со встречей с Бенджамином Бриттеном. Круг образов и тем воплощенных Бриттеном в самых различных жанрах музыки, всегда вызывал у Рихтера живейший интерес и пристальное внимание. Он очень любит и ценит произведения этого композитора, в частности, две его оперы – «Питер Граймс», которую он дважды слушал в Будапеште, и «Альберт Херинг» – в Москве, в превосходном исполнении коллектива «Комише опер» (ГДР).

На встречу, которая происходила в старинном любимом лондонцами ресторане, были приглашены, кроме Рихтера и Нины Дорлиак, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, а также большой друг Бриттена английский певец Питер Пирс. Выдающийся композитор современности, всемирная знаменитость, Бриттен показался Рихтеру чрезвычайно скромным.

«Испытываешь удивительно приятное чувство,.

– говорит Рихтер, – когда привлекательный творческий образ художника дополняется его на редкость обаятельным внешним и внутренним человеческим обликом».

Бенджамин Бриттен поделился с советскими музыкантами своими творческими планами, рассказав прежде всего о кантате для хора, трех солистов (сопрано, тенора и баритона) и оркестра, которую он посвящает нерушимой дружбе народов мира. «И разве не примечательно,– восклицает С. Рихтер, – что этот прогрессивный художник для будущей премьеры своего нового произведения пригласил в качестве солистов советскую певицу Галину Вишневскую, англичанина Питера Пирса и немца Дитриха Фишер-Дискау (ФРГ)!..»

В кабинете С.Рихтера привлекают внимание грампластинки в превосходно оформленных конвертах. Оказалось, что это записи, сделанные в Лондоне. Одна из них – концерты Листа Es-dur и A-dur, другая – Соната Бетховена D-moll (№ 17) и «Фантазия» Шумана. Концерты Листа пианист играл в сопровождении Лондонского симфонического оркестра под управлением К.Кондрашина, специально приглашенного в- Англию для совместных выступлений с ним.

Эту пластинку записывала голландская фирма «Филиппс», а вторую – английская фирма «His. masters voice».

Рихтер сразу же принялся сетовать на себя: процесс записи дается ему всегда с большим трудом. Тут же вспоминает записи в Америке концертов C-dur Бетховена (№ 1) с Шарлем Мюншем и B-dur (№ 2) Брамса с Эрихом Лейнсдорфом: и дирижеры, и оркестранты были на высоте.

В этот момент наша беседа неожиданно прервалась. Пришла телеграмма: французская академия Шарля Кро присудила С. Рихтеру высшую награду. «Гран при», за запись... обоих концертов Листа. Речь зашла еще об одной пластинке, куда вошли Соната G-moll Гайдна, Баллада As-dur Шопена, три прелюдии Дебюсси и Восьмая соната С. Прокофьева (запись в Лондоне производила фирма «Deutsche Grammophon Gesellschaft»); Рихтер добавил, что в Лондоне записал еще вместе с М.В. Ростроповичем для фирмы «Филиппс» Сонату для виолончели и фортепьяно Бетховена (A-dur, № 1). .Намечены записи этими артистами и остальных сонат для виолончели и фортепьяно Бетховена.

Двинемся дальше по карте путешествия артиста. После Англии маршрут концертов вел пианиста в Румынию. По пути он неделю провел в Федеративной Республике Германии, где посетил Нюрнберг и Роттенбург – своеобразные города-музеи средневековья, а также знаменитый вагнеровский Байрейт. Здесь шел «Тангейзер» великого немецкого композитора в постановке его внука, Виланда Вагнера. Оркестром дирижировал Вольфганг Савалиш.

Пианист высказывает удивление, что в Байрейте «Тангейзер» идет в ранней, дрезденской, а не поздней, так называемой парижской редакции, которую сам Вагнер считал более совершенной. В постановке режиссера он находит многое весьма удачным, но кое-что и явно неудачным. Так, все то, что связано в музыкальной драматургии оперы с образом Венеры, внешне выглядит в «Гроте Венеры» не только весьма не привлекательно, но, главное, вступает в явное противоречие со стилем вагнеровской музыки. Рихтер был ошеломлен феноменальным талантом певца и актера Дитриха Фишер-Дискау в партии Вольфрама: «Я смело назову Фишер-Дискау гениальным артистом, замечает он. – Слушать такого певца ни с чем не сравнимое счастье!»

В связи с посещением Байрейта Рихтер делится еще одним своим впечатлением на этот раз о конструкции здания оперного театра. В нем нет традиционной оркестровой «ямы». Как известно, по идее самого Вагнера оркестр в Байрейте как бы накрывается сценической площадкой, и поэтому кажется, что он находится под сценой. «Вагнер, – говорит Рихтер, – оказался тысячу раз прав: никогда еще не довелось мне слышать такого фонического эффекта, такого органического слияния пения солистов и хора и игры оркестра, который ни разу не заглушал певцов (и это при самых мощных вагнеровских оркестровых tutti!)»

Но вот позади Западная Германия, и Святослав Рихтер в Румынии. В сентябре в Бухаресте проходил фестиваль имени выдающегося румынского композитора Джордже Энеску, на который Рихтер был приглашен в качестве почетного гостя.

В знак глубокого уважения к советскому артисту, уже в первый свой приезд завоевавшему горячие симпатии румынской музыкальной общественности, Министерство культуры Румынии предложило Рихтеру до фестивальных концертов отдохнуть на берегу Черного моря, в местечке Эфория близ Констанцы. Рихтер замечает, что этот курорт не случайно носит такое поэтическое название, что означает «Восторженность». В недалеком прошлом здесь было пустое, голое место. По решению народного правительства Румынии на громадном пустыре, где раньше росли разве что одни колючки, возник чудесный, комфортабельный курортный городок. «Я бесконечно благодарен своим румынским друзьям,– говорит Святослав Рихтер, – за предоставление идеальных условий отдыха».

Но в Эфории Рихтер не только отдыхает – он работает над «Бурлеской» Рихарда Штрауса, которую позднее исполняет на фестивале с симфоническим оркестром под управлением Джордже Джоржеску.

В Бухаресте советский артист встретился с рядом известных зарубежных музыкальных деятелей, в том числе с Жоржем Ориком (Франция).

Из своих «слушательских» впечатлений на фестивале в Бухаресте Рихтер отмечает Фортепьянный концерт Валентина Георгиу (Румыния) в исполнении автора и весьма одаренного дирижера Лорин Маазеля (США), блистательно проведшего «Леонору» № 3 Бетховена.

Перед .поездкой во Францию у (Рихтера было одно выступление в Будапеште на фестивале Листа-Бартока. Пианист исполнил здесь в сопровождении Государственного Венгерского симфонического оркестра A-dur'Hbiii концерт и «на бис» Венгерскую фантазию Листа. Дирижировал Янош Ференчик.

И вот, наконец, Франция. К концертам Рихтер готовился в специальном подвале зала «Гаво», где помещается нечто напоминающее «депо роялей». Заниматься было очень удобно. Выступления же пианиста прошли в зале дворца Шайо. Парижане услышали произведения Гайдна, Шуберта, Шумана, Шопена, Брамса, Дебюсси, Скрябина, Прокофьева. (Один из этих концертов записан на пластинку фирмой «Chants du Monde». Эта же фирма выпускает в исполнении С. Рихтера и вторую пластинку, целиком посвященную Шуберту.)

С. Рихтер выступал в Париже вместе с хорошо известным советской музыкальной общественности польским дирижером Витольдом Ровицким, возглавившим Французский национальный оркестр во Втором концерте Брамса. Парижане оказались первыми слушателями Неоконченной сонаты С-dur Шуберта в исполнении Рихтера.

Концерты и подготовка к ним занимали много времени, и все же пианист имел возможность познакомиться с Парижем.

В первый же день приезда пианист попал в старейший театр Франции «Гранд-опера». Шла опера-балет «Галантная Индия» Ж. Ф. Рамо, которую зрители впервые увидели еще в XVIII веке. С. Рихтер заметил, что постановщики (режиссура, художники) этого чудесного произведения одного из великих композиторов и основоположников классического оперного искусства Франции проявили самое бережное отношение к партитуре Рамо: ни в одной из сцен спектакля пышность и великолепие декораций и костюмов не казались нарочитыми, пестрыми и безвкусными. Особенное удовольствие доставляют артисты балета выразительностью своей пластики и точностью стиля.

С. Рихтер видел также в одном из театров Париж,а пьесу «Грот» современного французского писателя Жана Ануйя. По мнению артиста, это произведение большого социального накала. Действие отроится необычайно динамично и остро. Спектакль смотрится с захватывающим интересом. Несмотря на трагический финал, «Грот» Ануйя насыщен гуманизмом и оптимистическим звучанием. В этом, говорит С. Рихтер, большая заслуга автора, который одновременно, выступил и как режиссер спектакля.

На Монмартре Рихтер зашел в «таверну» «Заяц у Жиля», которая известна всему миру по многим замечательным рисункам Утрилло. Здесь не предаются гастроном ическим наслаждениям, а ограничиваются скромной вишневой наливкой. Зато завсегдатаи с удовольствием поклоняются искусству, хотя оно и представлено малыми, «эстрадными» жанрами. Выступает преимущественно молодежь, выступает в своих обычных костюмах, словом, это самая настоящая самодеятельность, Но ее искусство приносит огромную душевную радость.

Пребывание С. Рихтера во Франции совпало с таким значительным событием, как юбилей Пабло Пикассо, Торжества происходили на юге страны, где живет художник. Получив приглашение участвовать в праздновании, Рихтер выехал на несколько дней на французское побережье Средиземного моря.

Юбилейные торжества и празднества в честь выдающегося художника Пабло Пикассо – рассказывает Рихтер, – были проведены по инициативе Коммунистической партии Франции. Их организация достойна восхищения. Все было и грандиозно, и вместе с тем удивительно просто – по сердечному тону и царившей там атмосфере непринужденной общительности всех участников. Весь городок Валорис, где живет Пикассо, был ярко расцвечен и разукрашен флагами. Рихтер вспоминает: вот художник выходит на улицу с женой и детьми, окруженный огромной толпой друзей и бесчисленных почитателей своего таланта. Возраст словно отступил от этого замечательного человека. Он весел и бодр, его живые, проницательные глаза, движения свидетельствуют об огромной воле и неиссякаемой энергии. Состоялось открытие выставки произведений Пикассо, затем завтрак в очень милой обстановке простенького кафе порта Гольф Жуан, на берегу моря.

Среди виднейших общественных деятелей, приехавших на празднества в честь Пикассо, были член Политбюро Коммунистической партии Франции Жак Дюкло и итальянский Художник Ренато Гуттузо. Во время завтрака, который устроила Надя Леже – вдова другого замечательного французского художника, Фернана Леже – в музее его имени, Дюкло говорил о Пикассо как о великом мастере современности. Он извинился перед прибывшими на юбилей испанцами за то, что французы считают Пикассо своим национальным художником потому, что, во-первых, Пикассо давно живет во Франции и, во-вторых, здесь он вступил в ряды ее Коммунистической партии. Дюкло иронически отметил, что министр культуры Франции Андре Мальро не счел нужным даже прислать свое поздравление Пикассо. В итоге, добавил Дюкло, пострадает сам Мальро: «Потомки не простят, что он оказался в стороне от прогрессивной Франции и мировой общественности, так широко отметивших 80-летие мужественного борца за мир».

И еще одно интереснейшее впечатление артиста от пребывания на юге Франции – знакомство с творчеством Фернана Леже. Музей Леже расположен на возвышенности. На фасаде здания гигантская мозаика его работы. Освещенная яркими лучами солнца, сверкающая чудесными красками, праздничная по настроению, мозаика служит своего рода экспозицией к тому, что зритель видит в самом музее – полное жизненной силы, глубоко оптимистическое искусство Леже.

Программа юбилейных торжеств предусматривала и бой быков в Валорисе, и официальный прием в Канне, и большой концерт в Ницце, На бое быков выступал лучший испанский тореадор Домингуин, приехавший на чествование Пикассо вместе со своей женой, известной итальянской киноартисткой Лючией Бозе. В Ницце многие деятели культуры свое сердечное поздравление художнику выразили в большом концерте; здесь выступили дирижер Игорь Маркевич и артисты балета Иветт Шовире и Питер ван Дийк (Франция), негритянская певица, солистка «Метрополитен-опера» Глория Дэвис (США), исполнитель характерных танцев Антонио (Испания) и другие зарубежные артисты. В концерте приняли участие и советские музыканты Леонид Коган и Святослав Рихтер.

С юбилея Пабло Пикассо С.Рихтер возвращается в Париж на легковой машине вместе с Жаком Лейзером – представителем граммофонной фирмы «Пате-Маркони». «Кажется, трудно пожелать лучшего гида», – замечает Рихтер. Они проезжали через многие города и селения страны, и всякий раз Рихтеру открывалась еще одна новая и неизменно интересная сторона сегодняшней и исторической Франции. Антиб – город на Лазурном берегу, Сен-Реми. вошедший в биографию Ван-Гога, Сен-Поль, Экс – город платанов, фонтанов и студентов, Лион... Маленькие отели и рестораны часто с патриархальными, как и в Париже, названиями: «У площади», «У почты» и даже «Поль Сезан» (где, говорит, улыбаясь, Рихтер, к сожалению, не оказалось ни одной картины того, чье имя красовалось на вывеске отеля)...

Как часто бывает в такого рода путешествиях «инкогнито», не обошлось и без забавных эпизодов. В одном из городков Рихтер захотел поиграть, пока хозяйка небольшой гостиницы готовила еду. Привлеченная игрой, она сказала Лейзеру с дружеской фамильярностью: «А ваш приятель не без способностей»...