Святослав Рихтер

В книге: C.C.Прокофьев.

Материалы, документы, воспоминания. М.:1961, 708 с.

О Прокофьеве

https://yadi.sk/i/LYWpov_y37E33L

У меня было больше встреч с прокофьевской музыкой, чем с ее автором. Я никогда не был особенно близок с Прокофьевым как с человеком. Я стеснялся. Он для меня весь в своих сочинениях и раньше и теперь. Встречи с его сочинениями были встречи с Прокофьевым. О них я могу говорить. Вместе с тем, играя Прокофьева, я в какой-то степени исчерпываю то, что мог бы сказать о нем словами (в этом трудность моего положения). Но несколько ярких моментов непосредственных встреч с Сергеем Сергеевичем запомнились мне на всю жизнь.

Первая встреча. Первое, что связано у меня с именем Прокофьева, это — как все играют марш из «Любви к трем апельсинам». Новинка, которая всем очень нравилась. И когда Прокофьев приехал в Одессу и играл свои сочинения, все решили: единственное, что хорошо, — это марш. Он играл много, целый вечер, но ждали только марша. И музыканты говорили: «Да, замечательно, замечательно»... но все сводилось к маршу. Марш был издан в обложке с кружочками, квадратиками (новое! футуризм!).

Мне было двенадцать лет. Все мы — папа, мама и я — жили в Одессе. Папа преподавал в консерватории. Я любил сидеть дома и проигрывать с листа оперы — с начала до конца. Однажды папа взял меня с собой — в консерваторском зале должен был выступать Прокофьев.

Это был один из зимних дней. В зале были сумерки. К публике вышел длинный молодой человек с длинными руками. Он был в модном заграничном костюме, короткие рукава, короткие гитаны, — и, ве-

67

роятно, поэтому казалось, что он из него вырос. И все такое же клетчатое, как обложка «Трех апельсинов».

Помню, мне показалось очень смешным, как он кланяется. Он как-то так переламывался — чик! Притом глаза его не изменяли выражения, смотрели прямо и потому устремлялись куда-то в потолок, когда он выпрямлялся. И лицо его было такое, как будто оно ничего не выражало.

Потом играл. Помню, на меня произвело впечатление, как он играет все без педали и очень «законченно». Он играл свои мелкие вещи, и каждая была как элегантный деликатес в строго обдуманном меню. Для меня это было очень необычным и сильно отличалось от того, что я раньше слышал. По глупости и по детскости мне казалось, что все им сыгранное похоже одно на другое (такими же похожими друг на друга казались мне тогда и сочинения Баха).

В конце был марш.

Публика осталась довольна. Прокофьев тоже. Он кланялся с аккуратным довольным видом: не то цирковой фокусник, не то персонаж из Гофмана.

Потом я ничего о нем не знал. Нет, я знал со слов музыкантов, что существует такая «Классическая симфония». Что «Классическая симфония» хорошая, очень хорошая. Что она — образец для новых композиторов.

И еще, что одесский композитор Вова Фемелиди, написавший оперу «Разлом» и балет «Карманьола», находится под влиянием Прокофьева. Впоследствии я сам в этом убедился, но тогда он казался мне оригинальным. И все. О самом Прокофьеве я ничего не знал. Можно было подумать, что он «вышел из моды» и забыт.

Я знал, что есть Рахманинов, Пуччини, Кшенек (в те годы в Одесском оперном театре шли оперы «Турандот» и «Джонни наигрывает»), даже Пфицнер (клавир «Палестрины» был у меня дома), я знал Стравинского — слышал дважды «Петрушку», знал Шостаковича — смотрел клавир «Леди Макбет», но о Прокофьеве не знал ничего.

Так, вне Прокофьева, прошло десять лет.

Москва. В 1937 году я приехал в Москву и, став учеником Г. Г. Нейгауза, сразу погрузился в настоящую музыкальную жизнь. Открылись совершенно новые горизонты. Я узнал, «что такое» Мясковский. Появилась Пятая симфония Шостаковича — это было большое событие. В консерватории шли разговоры о Прокофьеве.

Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня, как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком.

Я не мог не обернуться ему вслед — это был Прокофьев.

Теперь его всегда можно было встретить. Хотя я почти его не знал, но это стало бытовой возможностью: я жил у Нейгаузов, а Нейгауз и Прокофьев жили в одном доме. Это было настроением той жизни — здесь живет Прокофьев.

Можно было услышать фразу: «Эти мальчики, что там ходят, такие прелестные... Это же сыновья Прокофьева: один старше, а другой вон какая куколка! Очарование!» Всегда можно было встретить жену Прокофьева — изящную женщину в синем берете, с нетерпеливым выражением лица. Б концертах я видел их вместе. Как-то мы шли, возвращаясь с концерта из Большого зала: Нейгауз, Толя Ведерников и я. Выходя из метро «Курская», у поворота на Чкаловскую улицу, Нейгауз радостно воскликнул: «Ах, Сергей Сергеевич, здрасте!»

Они пошли вперед, разговаривая. Прокофьев говорил что-то о Рихарде Штраусе. Кажется, иронизировал над его балетом «Легенда об Иосифе». Нейгауз не соглашался. Мы с Толей шли сзади, наблюдали за ними и «прохаживались» на их счет — на кого похож Нейгауз, на кого — Прокофьев. В общем, болтали неприличности, простительные в том возрасте.

К прокофьевской музыке я пока относился с осторожностью. Вернее сказать, я ее еще «не раскусил». Слушал всегда с интересом, но оставался пассивным. «Мешало» воспитание на романтической музыке. Мне казалось, что последнее достижение новой музыки — Рихард Штраус.

Когда в 1938 году появился прокофьевский виолончельный концерт, мне неожиданно предложили разучить его с виолончелистом Березовским. Я отнесся к этому как ко всякой другой работе, которую вынужден был делать для того, чтобы заработать деньги. Ходил к Березовскому в Кривоколенный переулок, на шестой этаж, в течение двух месяцев. Настроен был по-деловому. Березовский, с одной стороны, был доволен поручением, с другой — музыка была ему чужда. Он пожимал плечами, вздыхал, сокрушался насчет трудностей, но учил и очень волновался. Не могу сказать, что концерт мне нравился, но я уже чувствовал, как эта работа вызывает во мне интерес.

Когда мы впервые показали концерт в накуренной комнате Союза композиторов, который тогда находился на Собачьей площадке в «готическом» домике, он вызвал восторженный прием: «Настоящее событие. Такое же, как Второй скрипичный концерт». Был оживленный положительный диспут. Высказывались благожелательные напутствия Березовскому. Никто не сомневался в том, что сочинение будет иметь колоссальный успех. «Это новая страница». Тем не менее сочинение вскоре постигла неудача.

Когда мы пришли показать концерт Прокофьеву, он сам открыл дверь и провел нас в маленькую, канареечного цвета, комнату. На стенах висели эскизы декораций, кажется «Трех апельсинов», в карандаше или туши. Тут же он прикрикнул на детей: «Уходите, дети! Не мешать тут!» Потом сел. У Березовского был страшно сконфуженный

68

вид. Вероятно, поэтому Прокофьев не хотел особенно с ним распространяться, сам сел за рояль и стал ему показывать: так и так... Я стоял в стороне, совершенно «никак». Прокофьев был деловой, но не симпатичный. Его, должно быть, раздражали вопросы Березовского. Я был доволен, что его требования совпадали с моим представлением. Он хотел того, что написано в нотах, — все! У Березовского была тенденция к сентиментальности, и он никак не мог найти место, где ее применить. Ну хоть в одном местечке где-нибудь звук показать! А, как нарочно, такое место было совсем не сентиментальным. Я так и не сел ни разу за рояль, и мы ушли.

Березовский перешел в руки Мелик-Пашаева, который дирижировал концертом. Как они вместе работали, я уже не знал.

Я пришел на премьеру и сидел в первом амфитеатре. Забился и волновался. Просто за сочинение, и за Березовского, конечно, тоже. У него, можно сказать, почва уходила из-под стула во время исполнения. Мелик-Пашаев брал весьма неудобные, да и не те темпы. Совершенно, как мне кажется, не прочел сочинения внутренне.

Провал был полный. Кое-как они поклонились, и на этом все кончилось.

Новое отношение. Вскоре состоялся авторский концерт Прокофьева, в котором он дирижировал. Исполнялись «Египетские ночи», Второй скрипичный концерт в исполнении Буси Гольдштейна, сюита «Ала и Лоллий» и сюита из балета «Шут». Опять было «интересно».

Но сочинением, которое заставило себя полюбить и через себя вообще Прокофьева, оказался для меня Первый скрипичный концерт. Позже я встречал многих людей, у которых любовь к Прокофьеву также началась с этого сочинения. Мне кажется, невозможно, любя музыку, остаться им не захваченным. По впечатлению можно сравнить с тем, когда первый раз весной открывают окно и первый раз с улицы врываются в него неугомонные звуки. Я влюбился в концерт, еще не зная скрипичной партии. Я просто слушал, как А. Ведерников учил аккомпанемент. С этих пор каждое сочинение Прокофьева, которое я узнавал, я воспринимал с удивленным восхищением и даже с завистью.

Очаровавшись скрипичным концертом, я решил обязательно играть какое-нибудь сочинение Прокофьева. Мне даже приснилось, что я играю Вторую сонату. И я решил, что выучу ее. Соната оказалась совсем не той, что мне снилась. Я учил ее на втором курсе в 1938 году. учил без особого удовольствия. Она так и осталась не очень любимым мною сочинением.

На это время приходится встреча с Сергеем Сергеевичем в Союзе композиторов на Миусской. А. Ведерников и я проигрывали на двух роялях «Царя Эдипа» Стравинского. Ведерников исполнял оркестро-

69

вую партию, я — хоры. Организовано исполнение было серьезно, с рецитатором. Перед этим в зале что-то происходило, кажется, заседание. Присутствовало много композиторов. Прокофьева кто-то спросил: «Бы остаетесь слушать?» — «Да что вы, не в оркестре, без хора. Нет, я ухожу». Все-таки его уговорили остаться. Мы играли крепко и с настроением. Некоторые молодые композиторы демонстративно уходили. Когда мы кончили, Прокофьев подошел к Ведерникову, сидевшему за первым роялем. Я видел — он был доволен, говорил, что хорошо и не ожидал, что на двух роялях так будет звучать.

Одно из сильнейших впечатлений было от исполнения его Третьей симфонии в 1939 году. Дирижировал автор. Ничего подобного в жизни я при слушании музыки не ощущал. Она подействовала на меня как светопреставление. Прокофьев использует в симфонии сверхинтенсивные средства выражения. В третьей части, скерцо, струнные играют такую отрывистую фигуру, которая как бы летает, точно летают сгустки угара, как если бы что-то горело в самом воздухе. Последняя часть начинается в характере мрачного марша — разверзаются и опрокидываются грандиозные массы — «конец вселенной», потом после некоторого затишья все начинается с удвоенной силой при погребальном звучании колокола. Я сидел и не знал, что со мной будет. Хотелось спрятаться. Посмотрел на соседа, он был мокрый и красный... В антракте меня еще пробирали мурашки.

Как-то Нейгауз пришел и сказал: «Вот какой Сергей Сергеевич! Всегда у него что-то новое! Был у него "Ромео". Теперь написал еще оперу, и замечательную! Я был на репетиции — чудная!»

Это был «Семен Котко».

Премьера оперы — колоссальное событие в моей жизни. Из тех, которые меня к Прокофьеву в полном смысле слова притянули!

Потом мы ходили толпой студентов три или четыре раза, хотя исполнение и постановка оставляли желать много лучшего.

Тогда же я видел кинокартину «Александр Невский», от которой у меня осталась главным образом музыка. Никогда раньше музыка в кино не производила на меня впечатление как таковая. А тут я не мог ее забыть.

Вообще Прокофьев после своего Пятого концерта, по-моему, нашел стиль новый и вместе с тем очень доходчивый и даже общедоступный. Я считаю, что «Семен Котко» именно из таких произведений. Вместе с тем это одно из самых богатых и самых совершенных созданий Прокофьева и, безусловно, лучшая советская опера.

В «Семене Котко» Прокофьев продолжает путь, начертанный Мусоргским. Этот путь по-своему продолжали многие (Дебюсси, Яначек), но думаю, что прямой наследник Мусоргского в области национальной, народной музыкальной драмы — наш Прокофьев.

Он доводит свой музыкальный рисунок, идущий от интонаций человеческой речи, до предельной выпуклости. Слушая оперу, начина-

70

ешь жить единой жизнью с произведением, которое дышит юностью, как и то время, тот период истории, который в нем воплощен.

Сочинение это настолько совершенно и доходчиво, что восприятие его зависит лишь от охоты слушателя слушать. А такой слушатель всегда есть, в этом мое глубокое убеждение. Надо только иметь реальную возможность слышать этот перл оперной литературы.

В тот вечер, когда я впервые услышал «Семена Котко», я понял, что Прокофьев — великий композитор.

Шестая соната. У Ламмов, в старомосковской темноватой квартире, уставленной главным образом нотами, собиралось серьезное музыкальное общество. Основное ядро составляли композиторы-москвичи, видные музыканты старшего поколения. Мясковский бывал всегда. Молчаливый, беспредельно деликатный. Если спрашивали его мнение, он говорил как знающий, но тихо и в то же время так, будто он был ни при чем. Бывали и приглашенные — пианисты, дирижеры. Собирались регулярно, как бы продолжая традицию русских музыкальных кружков времен Балакирева.

Было просто. Основное — музицирование в восемь рук. Подавался чай с бубликами. Все переложения для рояля делал Павел Александрович Ламм. Для каждого четверга он ухитрялся приготовить что-нибудь новое.

Меня привел с собой Нейгауз.

Предстояло особенное — должен был прийти Прокофьев.

Мрачновато... Пятно на стене — ее ел грибок...

Очень скоро я оказался за роялем — играющим Тринадцатую симфонию Мясковского. Играли в восемь рук по писаным нотам. Я сидел с Шебалиным, Нечаев — с Ламмом.

Пришел Прокофьев. Он пришел не как завсегдатай, а как гость — это чувствовалось. У него был вид именинника, но... и несколько заносчивый.

Принес свою сонату и сказал: «Ну, за дело!» Сразу: «Я буду играть».

...Быстрота и натиск! Он был моложе многих, но чувствовался подтекст, с которым как бы все соглашались: «Я хоть моложе, а стою вас всех!» Его несколько высокомерное отношение к окружающим, однако, не распространялось на Мясковского, к которому он был подчеркнуто внимателен.

Прокофьев вел себя деловито, профессионально. Помню, послушался совета Нейгауза, считавшего, что басовое ля не сможет прозвучать пять тактов, и переделал.

По-моему, он играл сонату дважды и ушел. Он играл по рукописи, и я ему перелистывал.

Когда позже, во время войны, я слушал в его исполнении Восьмую сонату, он не играл уже так хорошо, как тогда.

Прокофьев еще не кончил, а я решил: это я буду играть!

71

Необыкновенная ясность стиля и конструктивное совершенство музыки поразили меня. Ничего в таком роде я никогда не слышал. С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс XX века. Классически стройная в своем равновесии, несмотря на все острые углы, эта соната великолепна.

Соната заинтересовала меня и с чисто исполнительской точки зрения; я подумал: поскольку в этом роде я ничего никогда не играл, так вот попробую себя и в таком. Нейгауз одобрил. Уезжая на каникулы в Одессу, я взял с собой ноты.

Папа признавал достоинства прокофьевской музыки, но для его уха она была слишком экстравагантна. «Ужасно, — говорил он, — как будто бьют все время по физиономии! Опять ттррахх! Опять... нацелился: ппахх!»

Я же, помню, учил ее с большим удовольствием. За лето выучил и 14 октября играл в концерте.

Это было мое первое нестуденческое публичное выступление. И какое ответственное! Нейгауз поставил меня — студента 4-го курса — рядом с собой! Он играл в первом отделении Мясковского, Александрова, Ю. Крейна, во втором выступал я с сочинениями Прокофьева. Три небольшие пьесы: рондо из «Блудного сына», «Пасторальная сонатина» и «Пейзаж» — были как бы прелюдией к Шестой сонате. Перед концертом страшно волновался. Последние три дня запирался в классе и играл по десять часов. Помню, я был недоволен тем, как играл в концерте, но соната имела очень большой успех. Публика была специфическая — музыкальная. Была абсолютно «за» и никаких «против» не имела. Понравилась и соната, и как я играл.

Пятый концерт. Прокофьев, улыбаясь, прошел через весь зал и пожал мне руку. В артистической возник разговор: «Может быть, моло-

72

дой музыкант сыграет мои Пятый концерт, который провалился и не имеет нигде успеха?! Так, может быть, он сыграет и концерт понравится?!»

Я Пятого концерта не знал, но сразу же мне стало интересно. Когда же я взял ноты, он мне не очень понравился. И Нейгауз как-то не очень одобрял этот выбор — он советовал Третий. Вообще, концерт был с какой-то подорванной репутацией. Я посмотрел Третий. Третий я много раз слышал. Существовала его авторская запись. Он считался самым лучшим, но меня к нему почему-то не тянуло. Я опять посмотрел его и опять подумал: нет, буду играть Пятый. Раз Прокофьев так сказал — значит, судьба.

В феврале 1941 года я уезжал в Одессу и взял с собой Пятый концерт.

Через месяц я вернулся в Москву с готовым концертом. Прокофьев хотел меня послушать. Встреча состоялась у Нейгаузов, где вдвоем с А. Ведерниковым мы дважды проиграли концерт.

Прокофьев пришел с женой, комната наполнилась крепким запахом парижских духов. С места в карьер он стал рассказывать какие-то невероятные истории из гангстерского быта в Америке. Рассказывалось это по-прокофьевски оригинально — с юмором и деловито.

Мы сидели за маленьким столиком, под которым не помещались ноги, и пили чай с неизменной нейгаузовской ветчиной.

Потом играли.

Прокофьев остался доволен и, стоя перед нами за двумя роялями, откуда он дирижировал, вынул одновременно из двух карманов две шоколадки и вручил их нам шикарным жестом. Тут же условились о репетициях.

На первой же репетиции он посадил меня за рояль, чтобы оркестр привык. Дирижерский жест Прокофьева как нельзя лучше «подходил» к его сочинениям, так что оркестранты, мало что понимавшие в этой музыке, играли все же хорошо. Прокофьев обращался с ними без обиняков и прямо говорил: «Потрудитесь делать то-то и то-то... А вы — потрудитесь так-то...» В общем, был естественно требовательным. Всего было три репетиции, весьма продуктивных.

Приближался день концерта. Прокофьев дирижировал всей программой.

Исполнялись сюита «Поручик Киже», «Скифская сюита», Пятый концерт и в конце «Классическая симфония».

Последовательность мне казалась странной и не очень нравилась. Хотелось, чтобы «Скифская сюита» была в конце.

Я приехал в зал Чайковского заранее — стоял и слушал. Волнение, неуверенность и сильное впечатление от «Скифской сюиты» смешались во мне. Я думал: сейчас выйду и все... конец... ничего не смогу сыграть.

Играл я все точно, но от волнения удовольствия, помню, не получил.

73

После первой части аплодисментов не было, как это обычно бывает, но мне стало казаться (я взглянул в зал и увидел в первом ряду кислые лица), что никто ничего не понимает. Был какой-то холодок... и весьма пусто. А незадолго до этого я играл концерт Чайковского — было полно.

И все же концерт имел большой успех. Нас вызывали много раз, и Прокофьев говорил: «Как странно, смотрите, имеет успех! Я не думал... Гмм... Гмм...» А потом вдруг: «А! Я знаю, почему они так аплодируют, — ждут от вас ноктюрна Шопена!»

Я был счастлив. Б двадцать два года я решил, что буду пианистом, и вот, в двадцать пять лет, играю сочинение, которое никто, кроме автора, не исполнял. Вместе с тем осталось чувство неудовлетворения и от пережитого большого волнения (попробуйте сыграйте Пятый концерт — поймете) и как бы от предчувствия, что так долго не буду его исполнять — почти восемнадцать лет!..

Седьмая соната. Вскоре началась война и всех разъединила. Долго у меня не было никаких встреч с Прокофьевым.

Я готовился к концерту, первому своему сольному концерту в Москве, объявленному на 19 октября 1941 года. Афиши висели по всему городу. От волнения я не замечал, что делается вокруг.

К тому времени я сыграл концерт для фортепиано с оркестром Баха, шумановский концерт, квинтет Брамса и с А. Ведерниковым двойной концерт Баха, но от волнения перед первым сольным концертом меня буквально трясло.

Концерт отложили — время оказалось неподходящим. Он состоялся в июле 1942 года. В программе — Бетховен, Шуберт, Прокофьев и Рахманинов. Итак, в первом своем сольном концерте я играл Прокофьева — Вторую сонату. Играл неважно.

Приблизительно в это время появилась опера «Война и мир». Событие из ряда вон выходящее! Опера по роману Толстого! Это казалось невозможным. Но поскольку за это взялся Прокофьев, приходилось верить.

Опять вместе с Ведерниковым мы проигрывали оперу группе музыкантов, среди которых был Шостакович.

Стояли хмурые зимние дни, темнело рано.

В начале 1943 года я получил ноты Седьмой сонаты, страшно ею увлекся и выучил за четыре дня.

Готовился концерт советской музыки, и Прокофьеву хотелось, чтобы я выступил с его новой сонатой. Он только что вернулся в Москву и жил в гостинице «Националь». Я пришел к нему проиграть сонату. Он был один. В номере стоял инструмент, но началось с того, что педаль оказалась испорченной, и Прокофьев сказал: «Ну что ж, давайте тогда чинить...» Мы полезли под рояль, что-то там исправляли и в

74

один момент стукнулись лбами так сильно, что в глазах зажглись лампы. Сергей Сергеевич потом вспоминал: «А мы ведь тогда все-таки починили педаль!»

Встреча была деловой; оба были заняты сонатой. Говорили мало. Надо сказать, у меня никогда не было серьезных разговоров с Прокофьевым. Ограничивались скупыми определениями. Правда, кроме этого случая с Седьмой сонатой, мы не бывали с ним наедине. А когда был кто-то третий — всегда говорил именно этот третий.

Премьера сонаты состоялась в Октябрьском зале Дома союзов. Я оказался ее первым исполнителем. Произведение имело очень большой успех. (Так и позже сопровождал сонату неизменный успех везде, кроме одного города ... Киева. Там ее поначалу весьма неохотно слушали. То же было и со Второй сонатой.)

Прокофьев присутствовал на концерте, его вызывали. Когда же почти вся публика ушла и остались в основном музыканты (их было много — помню Ойстраха, Шебалина...), все захотели послушать сонату еще раз. Обстановка была приподнятая и вместе с тем серьезная. И я играл хорошо.

Слушатели особенно остро воспринимали дух сочинения, отражавшего то, чем все жили, дышали (так же воспринималась в то время Седьмая симфония Шостаковича).

Соната бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко всем. Он вместе со всеми — и вместе со всеми протестует и остро переживает общее горе. Стремительный наступательный бег, полный воли к победе, сметает все на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь.

Седьмая соната должна была исполняться в Совинформбюро, где во время войны показывались различные новые произведения. В Калашном переулке в старом особняке собиралась политическая и официальная Москва. Писатели читали свои произведения. Обстановка была не очень благоприятной: рояль был весь витой и золоченый, но клавиатура почти не работала. Я играл неважно. Во второй теме чуть совсем не запутался.

Сергей Сергеевич потом сказал: «А там что-то было... Ну ничего. Ловко выкрутились. Я уже боялся, вот-вот... что будет!»

Вспоминаю С. С. в другой обстановке, когда он казался почти мальчиком. Я всегда замечал в нем заинтересованность необычными или странными явлениями. В этом было что-то от мальчика или путешественника. Когда в 1943 году я впервые играл его Первый концерт, он был на репетиции. Он потом сказал вдруг:

— А вы знаете, какое я явление наблюдал удивительное... Когда начались заключительные октавы, знаете, стулья пустые вокруг

75

меня задвигались в том же ритме... Подумайте, и они тоже... Как интересно!..

Б этом же году были мои первые гастрольные поездки, во время которых среди других сочинений я исполнял Четвертую и Седьмую сонаты Прокофьева.

Восьмая соната. Следующая существенная встреча с Прокофьевым — знакомство с его Восьмой сонатой в 1944 году. Прокофьев играл ее в Союзе композиторов, а первым ее исполнителем в концерте был Гилельс.

Прокофьев сыграл ее дважды. После первого раза стало очевидно, что сочинение совершенно замечательное, но когда меня стали спрашивать, буду ли я его исполнять, я еще не знал, что ответить.

Сергею Сергеевичу было трудно играть, прежней уверенности не было. Он как-то шмякал руками.

После второго прослушивания я твердо решил, что буду играть сонату. Кое-кто подхихикивал: какая устаревшая музыка, неужели вы хотите это играть?!

Из всех прокофьевских сонат она самая богатая. В ней сложная внутренняя жизнь с глубокими противопоставлениями. Временами она как бы цепенеет, прислушиваясь к неумолимому ходу времени. Соната несколько тяжела для восприятия, но тяжела от богатства — как дерево, отягченное плодами.

Наряду с Четвертой и Девятой она остается любимым моим сочинением. Гилельс великолепно играл ее в Большом зале в своем сольном концерте.

Проводился Всесоюзный конкурс пианистов, на участие в котором меня усиленно толкали самые близкие друзья. Я взял в программу Восьмую сонату.

У меня не было тогда своей квартиры, и я жил у А. Ведерникова под Москвой.

Играть я должен был последним, но что-то напутал и опоздал на целый час. Все уже кончилось. Прокофьев ждал, долго ждал. Многие выходили на улицу, но повернули назад, узнав, что будет продолжение. Пошел назад и Сергей Сергеевич. Он был очень строг в таких случаях, а тут как-то отнесся просто: «Да-а-а... час опоздания... Ну что ж, придется все-таки послушать сонату». Ему было интересно послушать свое сочинение.

Помню, Восьмая соната произвела большое впечатление на Гедике: «Знаете, Слава, а эта музыка все-таки хорошая. Какая потрясающая соната!»

С Сергеем Сергеевичем, точнейшим человеком, вышел у меня еще один казус. В 1946 году в Октябрьском зале Дома союзов я должен был выступать с Шестой, Седьмой и Восьмой сонатами в абонементном концерте из произведений Прокофьева. Только что Нина Дорлиак и я вер-

76

нулись из Тбилиси, где концерты начинают в девять часов вечера. Нам позвонили в восемь часов и спросили, в чем дело, почему мы не едем. Был День победы — 9 мая. Транспорт не работал. улицы запружены людьми. Мы жили на Арбате. Только четверть десятого я был на месте. Сергей Сергеевич ждал вместе со всеми. Когда вышли сказать, что концерт начинается, и объявили Шестую сонату, какой-то пожилой человек, интеллигентный на вид, вдруг встал посреди зала и сказал: «Ну, это уж такое свинство — дальше некуда!» — и ушел. Он ждал, что скажут «концерт отменяется».

Сергей Сергеевич был доволен, что концерт состоялся. По поводу опоздания что-то съязвил, но добродушно.

К этому времени он очень изменился. Стал мягким, снисходительным. Правда, к нему по делу я никогда не опаздывал. Тут уж он, наверное, рассердился бы крепко. Договариваясь, он подчеркивал: «Ну, а как время?» Подчеркивал, что нужно быть точным.

Флейтовая соната. «Ахматовский цикл». После Седьмой сонаты Прокофьев написал флейтовую сонату, которую позже переделал в скрипичную, потому что флейтисты не торопились ее исполнять. Сейчас ее играют все скрипачи. Она считается Второй скрипичной сонатой, но в оригинале для флейты она несравненно лучше.

Первое ее исполнение состоялось не в концерте, а на прослушивании сочинений Комитетом по присуждению премий в Бетховенском зале Большого театра. Мы играли ее с Харьковским. Она не прошла ни на какую премию. Потом мы не раз играли ее в концертах, и всегда с неизменным успехом.

Соната эта исполнялась в авторском концерте Прокофьева в 1945 году, в котором было также мое первое совместное выступление с Ниной Дорлиак, певшей «Ахматовский цикл».

Вечер получился густой. Мельникова пела «Русские песни». Пела хорошо. Г. Цомык играл балладу для виолончели. В конце я исполнял Шестую сонату.

В общем, сочинения Сергея Сергеевича звучали в концертах непрерывно. Нельзя было представить музыкальную жизнь Москвы без его музыки.

Прокофьев работал неутомимо. Он, можно сказать, неутомимо пополнял сокровищницу новейшей классики.

Николина гора. В день своего рождения, когда я впервые был у него в гостях на Николиной горе, Прокофьев сказал мне: «А у меня что-то интересное есть для вас. — И показал наброски Девятой сонаты. — Это будет ваша соната... Только не думайте, это будет не на эффект... Не для того, чтобы поражать Большой зал».

77

Действительно, с первого взгляда она показалась мне простенькой. Я даже немного разочаровался.

Об этом дне, фактически очень ярком и интересном, я как-то ничего не могу рассказать. Это была первая очень близкая встреча с Прокофьевым, в его доме, среди его друзей. Я не мог подавить смущения, все проходило как-то мимо меня.

Помню, разговоры шли о «Войне и мире», о «Каменном цветке». Что их надо ставить. Помню раннюю весну, шоссе, поворачивающее к Николиной горе, переезд через Москву-реку на лодке (моста не было), Сергея Сергеевича, идущего навстречу по саду, элегантный завтрак, первый раз устроенный на прохладной веранде — в чем была большая прелесть, запах весны...

Еще одна встреча. Наступил 1948 год. Лично мне непонятно отношение к творчеству Прокофьева в тот период.

На 28 января 1948 года был объявлен мой совместный концерт с Ниной Дорлиак (программа — Римский-Корсаков, Прокофьев). В этом концерте было все удачно: программа, исполнение...

Это был большой успех Сергея Сергеевича. Его вызывали, он вышел на эстраду, благодарил Нину Дорлиак и сказал, улыбаясь: «Спасибо, что вы оживили моих покойников!»

Болезнь. Потом я помню Сергея Сергеевича больным. Кремлевская больница.

Мы с Мирой Александровной пришли к нему в палату. Он лежал один, был какой-то совершенно размякший. Тон голоса был донельзя обиженный. Он говорил: «Мне не дают писать... Доктора не разрешают мне писать...»

Мира Александровна его успокаивала: «Сереженька... Сереженька». Как говорят с больными детьми — успокоительно, монотонно.

Он жаловался, что отбирают бумагу, но что он пишет и прячет под подушку в постель маленькие бумажные салфетки...

Это так не вязалось с представлением о великане русской музыки. Не хотелось верить в действительность: человек, сам творящий энергию, был в положении беспомощного существа... Трудно примириться.

Потом мы были у него второй раз — через месяц. Прокофьев выздоравливал. Писать ему было можно. Он шутил, что-то рассказывал. Был милый, симпатичный, светлый.

Он провожал нас до лестницы и, когда мы были внизу, на прощанье помахал нам... ногой. В этом было что-то такое мальчишеское, как будто перед нами был озорной школьник.

78

60 лет. В 1951 году было его шестидесятилетие.

В день своего рождения Прокофьев опять был нездоров. За два дня до этого в Союзе композиторов устроили концерт, который он слышал по телефонной трубке. Тут-то я и сыграл впервые Девятую сонату. Эта соната светлая, простая, даже интимная. Мне кажется, что это в каком-то смысле соната доместика. Чем больше ее слышишь, тем больше ее любишь и поддаешься ее притяжению. Тем совершеннее она кажется. Я очень люблю ее.

Второй виолончельный концерт. Ростропович, после того как мы сыграли прокофьевскую виолончельную сонату, цепко схватился за Сергея Сергеевича. Он был беспредельно увлечен его музыкой. Наблюдая их вместе, можно было принять Сергея Сергеевича за его отца — так они были похожи. На каком-то своем вечере М. Ростропович играл (под рояль) виолончельный концерт, тот самый, который играл Березовский. Потом вместе с С. С. они подготовили вторую редакцию этого концерта, которая и превратилась во Второй виолончельный концерт. Не знали только, кто будет дирижировать. У меня был сломан палец на правой руке, и я только что сыграл леворучный концерт Равеля. Сломанный палец помог мне решиться выступить впервые в качестве аккомпанирующего дирижера. Кондрашин дал мне несколько уроков. Сергей Сергеевич был очень доволен, сказал просто: «Пожалуйста», и мы приступили к репетициям.

Вся эта история была для меня крайне волнующей. На репетициях, хотя музыканты московского молодежного оркестра относились ко мне чутко и доброжелательно, все же не обошлось без конфликтов. Некоторые строили удивленно-юмористические гримасы и едва подавляли смех. Это была реакция на большие септимы и жесткое звучание оркестра. Партия солиста, неслыханно трудная и новаторская, вызывала бурное веселье у виолончелистов.

Кондрашин сидел в оркестре и своим характерным неподвижным взглядом следил за моим жестом.

Репетиций было всего три, и мы еле-еле в них уместились. С Ростроповичем мы условились: что бы ни случилось, он будет в своих паузах приветливо мне улыбаться, чтобы поддерживать мой дух. Шутка сказать, весьма опасное предприятие! Сергей Сергеевич не присутствовал на репетициях. Ростропович считал, что его присутствие будет нас сковывать, и был прав. Он пришел прямо на концерт.

Когда я вышел, я похолодел. Посмотрел — нет рояля... Куда идти?.. И... споткнулся о подиум. Зал ахнул. От этого спотыкания страх вдруг пропал. Я рассмеялся про себя («какой сюжет!») и успокоился. Нас встретили неистовыми аплодисментами. Аплодисменты авансом — они разозлили меня. Ростропович отвечал поклонами на приветствие публики, но она не давала начать...

79

То, чего я больше всего боялся, не случилось: оркестр вступил вместе. Остальное прошло как во сне.

От большого напряжения мы после конца были в полном изнеможении. Мы не верили себе, что сыграли, и настолько потеряли голову, что не вызвали Прокофьева наверх. Он жал нам руки снизу, из зала. Мы ошалели. В артистической прыгали от радости.

Тогда концерт, в общем, успеха не имел. Все его критиковали буквально «в пух и прах». «Теперь я спокоен. Теперь есть дирижер и для других моих сочинений», — сказал Прокофьев.

Он подошел, как всегда, по-деловому.

Последний раз Сергей Сергеевич присутствовал на моем сольном концерте в Большом зале 4 апреля 1952 года, где я играл одно отделение Прокофьева. Он сидел в директорской ложе вместе с Н. Дорлиак и Б. А. Куфтиным.

В следующем году он умер.

Великий музыкант. Когда жив был Сергей Сергеевич, всегда можно было ожидать чуда. Будто находишься во владениях чародея, который в любой момент может одарить вас сказочным богатством. Трахх! и вы вдруг получаете «Каменный цветок» или «Золушку».

Не забыть впечатления от одного из самых лучших его сочинений — коротенькой «Здравицы». Это озарение какое-то, а не сочинение...

Вспоминаю, как хороший строгий рисунок, сжатую, но очень яркую и терпкую сюиту «1941 год»...

Никогда не забуду первое исполнение Пятой симфонии в 1945 году, накануне победы... Это было последнее выступление Прокофьева как дирижера. Я сидел близко — в третьем или четвертом ряду. Большой зал был, наверное, освещен как обычно, но когда Прокофьев встал, казалось, свет лился прямо на него и откуда-то сверху. Он стоял, как монумент на пьедестале.

И вот, когда Прокофьев встал за пульт и воцарилась тишина, вдруг загремели артиллерийские залпы.

Палочка его была уже поднята. Он ждал, и пока пушки не умолкли, он не начинал. Что-то было в этом очень значительное, символическое. Пришел какой-то общий для всех рубеж... и для Прокофьева тоже.

Пятая симфония передает его полную внутреннюю зрелость и его взгляд назад. Он оглядывается с высоты на свою жизнь и на все, что было. В этом есть что-то олимпийское...

В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем там время и история, война, патриотизм, победа... Победа вообще и победа Прокофьева. Тут уж он победил окончательно. Он и раньше всегда побеждал, но тут как художник он победил навсегда.

Это свое сочинение Сергей Сергеевич и сам считал лучшим.

80

После этого Прокофьев становится композитором «в возрасте». Началось последнее действие его жизни. Так чувствовалось в музыке. Очень высокое. Может быть, самое высокое... Но последнее...

Я узнал, что Прокофьев умер, в утро, когда вылетал самолетом из Тбилиси в Москву. В Сухуми мы застряли. Небывалый снег нескончаемо сыпал на черные пальмы и черное море. Было жутко.

Я думал о Прокофьеве, но... не сокрушался.

Я думал: ведь не сокрушаюсь же я оттого, что умер Гайдн или... Андрей Рублев.

Александр Владимирович Вицинский.

Беседы с пианистами (фрагмент, 14 июня 1947 г.)

М. : Классика-XXI, 2004 (ПИК ВИНИТИ), 227 с.

А. В. Вицинский: Святослав Теофилович, хотелось бы прежде всего узнать историю вашего музыкального развития.

С. Т. Рихтер: У меня, может быть, несколько необычно сложилась музыкальная жизнь. По существу, я очень мало занимался музыкой в учебном плане, мало учился, почти не брал уроков музыки. Я приехал в Москву, поступил в консерваторию, занимался с Генрихом Густавовичем Нейгаузом, а до этого все шло как-то самотеком...

Тем, что я стал музыкантом, я обязан главным образом своему отцу — он создавал в семье музыкальную атмосферу. Это получалось совершенно естественно: он был пианист, окончил Венскую консерваторию — очень давно! Он был довольно пожилого возраста, гораздо старше матери, на много лет. У отца были ученики. Как музыкант, он пользовался авторитетом, но сам я с ним не мог заниматься совершенно. У меня он не пользовался авторитетом — вероятно, именно потому, что я был его сыном. Трижды мы пробовали, и каждый раз кончалось тем, что он отказывался со мной заниматься. Отец был очень мягким человеком, а я почему-то делал все наоборот.

Музыкой я заинтересовался лет с семи-восьми, когда стал жить с родителями. До этого, с четырех до семи лет, я жил у родственников моей матери. Там я был увлечен другим искусством: сестра моей матери была довольно талантливая художница, и у меня было желание стать художником.

В.: Вы учились рисовать!

Р.: Нет, это было безо всякой школы. Моя тетя работала в Киеве, в издательстве, иллюстратором. Со стороны матери было много родных, занятых искусством, все больше в плане живописи. В этой области были и таланты. Отец тоже рисовал очень хорошо, но занимался он музыкой. А я и сейчас очень люблю рисовать. Я перестал рисовать с десяти лет, а в семнадцать как-то целое лето опять рисовал, но уже совершенно по-другому. И я до сих пор думаю, что, как только будет время, обязательно займусь этим серьезно.

В.: Вы рисуете с натуры?

Р.: Да, позже я рисовал с натуры, рисовал и портреты, а в детстве это были фантазии, это были какие-то крылатые люди. Рисовал я и просто с натуры, карандашом, — хотя, говорят, что красками легче рисовать. Во всяком случае, я это очень любил. А музыка... она меня заинтересовала как-то производно... не вообще музыка, а отдельные темы — например, мелодии из Семнадцатой и Восемнадцатой сонат Бетховена: мне они страшно понравились, я стал подбирать. А Моцарт и Гайдн мне казались очень скучными. Я не играл их.

Отец тогда еще играл на рояле, но когда мне исполнилось пятнадцать лет, он уже перестал играть на нем, теперь он был органистом. Он перестал играть на рояле тогда, когда я стал больше интересоваться фортепианной игрой, стал заниматься этим. И тут тоже не все очень обычно было. Одни мои знакомые устраивали музыкальные «четверги», там бывали какие-то молодые люди, не окончившие консерваторию, и кое-кто из окончивших. Они пели, играли... Там собирались какие-то подающие надежды певцы, устраивали оперные ансамбли. Были среди певцов и очень безголосые, но была и одна прекрасная певица, она теперь в Ленинграде. Меня очень привлекала сюжетность оперы. У меня всегда в детстве была тяга к театру. И сейчас я страшно люблю театр.

Мне тогда было лет одиннадцать-двенадцать. Первоначальную фортепианную школу я к тому времени уже прошел. Это когда мне было еще лет восемь, я немного занимался с одной ученицей отца. Не помню, Бургмюллера, кажется, я играл. Коверкал страшно! Отец услышал и пришел в ужас. Но все-таки он говорил: «Пускай играет, что хочет, это очень хорошо!»

В.: Ваши занятия имели систематический характер?

Р.: Нет, я занимался сам. Мне просто было интересно. А потом я начал сочинять. С восьми лет я сочинял довольно интенсивно лет до пятнадцати.

В.: За инструментом?

Р.: Да, за инструментом. Это были импровизации. Я и потом немного сочинял, до двадцати двух лет, но уже не за инструментом. Как будто бы в этом плане я был одарен. Позже — бросил. Но в детстве — в этом было кое-что. Я сейчас вспоминаю: для того возраста это было здорово, очень оригинально! Я совершенно не знал новых композиторов, может быть, немного Дебюсси, и то позже. Я не знал Рихарда Штрауса, Шостаковича не знал. Самое позднее, что я знал в то время, это были Вагнер и Лист, но больше всего на меня производили впечатление Бетховен, Шопен... А получалось у меня что-то вроде Равеля и Прокофьева. Даже сейчас какие-то вещи у Прокофьева и Шостаковича вроде как мне «знакомы» — что-то в этом роде я сам сочинил. У меня встречались какие-то гармонические ходы, которые вошли в современный музыкальный обиход.

...Я начал говорить насчет кружков. У моих знакомых был сын. Он аккомпанировал, и я приходил слушать. Колоссальное впечатление на меня произвела опера «Риголетто», главным образом, последнее действие — там, где гроза. И вот тут я в первый раз пошел в настоящую оперу, и вообще «заболел» оперой. До этого у меня было такое же увлечение кино и еще чем-то. Всякие увлечения были, но опера!.. Тут уж и я стал входить в атмосферу аккомпанирования оперным ансамблям и ариям. Мать настаивала, чтобы я занимался как пианист, а я с листа очень хорошо читал для такого возраста. И когда началось мое страшное увлечение оперой, то все уроки, все дела пошли побоку. Я знал все оперные арии Доницетти, Пуччини, Верди, Гуно, Чайковского... Я и сейчас очень люблю оперу, пожалуй, больше, чем другую музыку.

С пятнадцати лет я начал бесплатно работать в качестве концертмейстера-стажера в любительском кружке при Дворце моряков, где собирались преимущественно неудачники-артисты. С ними я разучивал оперные партии. Конечно, все это было ужасно, пели они ужасно! Тут очень много комических воспоминаний... После этого в шестнадцать-семнадцать лет я выступал как аккомпаниатор на концертах Одесской филармонии. Аккомпанировал в сборных концертах, в которых могли участвовать и скрипачи, и фокусники, и жонглеры. Там я был один год, потом рассорился, и меня уволили.

На следующий год была договоренность, что меня опять возьмут, но я больше в филармонию не вернулся. Я поступил концертмейстером в Одесский оперный театр, но не в оперу, а в балет. И целый год я аккомпанировал в балете. У меня тогда уже выработался свой собственный пианистический стиль, оркестровый несколько. Были в нем и какие-то хорошие черты, которые меня спасали. И каждый раз я играл, как на концерте: я исполнял.

На следующий год я перешел в оперу. Три года работал в опере концертмейстером. Главным дирижером там был Столерман — настоящий дирижер, талантливый. Он всегда дирижировал в больших театрах — в Киеве, в Одессе, в Харькове...

В опере мне было не трудно, потому что к тому времени я знал почти всю оперную литературу, которую следует знать музыканту, а то, что мне надо было играть, я очень хорошо знал. Конечно, я умел хорошо играть «под дирижера», — потом мне это принесло очень большую пользу. Важно, что у меня был такой хороший дирижер, c хорошим вкусом. В Одессе был в то время довольно интересный репертуар, там шел ряд новых опер — «Турандот» Пуччини, «Джонни наигрывает» Кшенека...

Отец мой работал тогда органистом в опере, и я, до того как поступил в оперу, раза два в неделю ходил и слушал спектакли, где он играл. С четырнадцати лет я иногда даже заменял отца.

В.: А фортепианной музыкой вы занимались в то время?

Р.: Тут дело было так: в семнадцать лет я вдруг почувствовал, что фортепиано — очень хорошая вещь. Это было странно... Я летом находился в Житомире, и туда приехал Ойстрах с Топилиным. Я пошел на этот концерт, и мне было немножко скучно на таком чисто музыкальном концерте, ведь я был отравлен театральностью, мне нужны были декорации, сюжет...

Но на концерте меня сразила Четвертая баллада Шопена, Топилин ее играл. Вероятно, тут имел значение возраст: в семнадцать лет это особенно действует. И вот я начал играть фортепианную литературу. С отцом не занимался, но советовался с ним. Но отец мне всегда говорил: «Ты сам знаешь, зачем ты меня спрашиваешь?» И я действительно знал. Но между нами было некое содружество: именно с отцом мы понимали друг друга без слов. Даже трудно сказать, почему так было; мы не говорили много, но я всегда чувствовал, что именно он меня молча понимал. Еще когда я поступил концертмейстером в балет, мне пришла и голову очень смелая мысль — дать свой концерт, за один год работы на рояле, может быть, за полтора-два года. В Одессе был Дом инженера, где я решился дать концерт из произведений Шопена. Конечно, это был странный концерт! С одной стороны, он, по-моему, был ужасный, а с другой, — как будто ничего... Он был очень многолюдным и прошел с большим успехом. Первое отделение и половина второго отделения — это было что-то ужасающее, как я волновался. Я в самый последний момент понял, как это страшно. И вообще я все вещи к концерту выучил недостаточно профессионально.

Начал я с cis-moll'ного прелюда. Потом было еще шесть прелюдов, потом был g-moll'ный ноктюрн с хоралом и Полонез-фантазия. Это одна из самых первых вещей Шопена, которую я и сейчас могу играть. А вообще вещи, выученные теперь, очень быстро вылетают из памяти... Затем, во втором отделении, было Четвертое скерцо. Это вещь, с которой я начал заниматься фортепианной музыкой — не с Бетховена, не с Моцарта, а с Четвертого скерцо. Далее Es-dur-'ный ноктюрн ор. 55, медленный. Очень трудный. Потом С-dur'ная мазурка, Первый, С-dur'ный этюд Шопена, Десятый, As-dur'ный, и на бис была Четвертая баллада, которую я сыграл неплохо. Вообще программа довольно трудная. Еще был Четвертый этюд Шопена, его я с тех пор ни разу не играл. А тогда я на протяжении года учил этот этюд каждый день в течение часа, и сыграл — дай Боже! Хорошо бы теперь так сыграть — в настоящем темпе presto, виртуозно...

Затем в оперном театре дело сложилось так: поскольку я выявился как концертмейстер — у нас все репетиции шли со мною, так как я всегда играл «с настроением», — меня стали прочить в дирижеры. Я продирижировал «Раймондой», как будто очень удачно, но вдруг возникли какие-то «побочные» соображения, боюсь, не слишком высокого порядка, — и меня от этого дела отставили. Оказалось, что там был еще какой-то свой кандидат в дирижеры. Стали говорить, что у меня рука не та, и даже Столерман в этом принимал участие. Тут я почувствовал, что в Одессе для меня пользы больше никакой не будет. Я немножко обиделся и решил уехать в Москву. Решил почему-то поступить к Нейгаузу, именно к Нейгаузу. Почему — не знаю, но определенно к Нейгаузу. Он приезжал в Одессу, когда мне было двенадцать лет, и произвел на меня тогда очень сильное впечатление. И я сказал: «Только к нему!» Это было какое-то очень верное чутье.

И вот я поехал в Москву и поступил к Нейгаузу. Это было в 1937 году. Здесь все более или менее известно, но и более сложно... Конечно, я очень мало готовился к экзаменам, потому что до последнего времени был занят в опере. Но я приготовил сонату Бетховена ор. 101 и прелюдию и фугу Баха. Эта программа мне была неинтересна, но ее надо было играть. Я тогда играл очень плохо и Баха, и Бетховена. И опять же Четвертую балладу я приготовил, которую я удачно сыграл. Еще удачно сыграл свое собственное сочинение — это тоже полагалось. То был мой последний композиторский опыт, потом меня пианизм окончательно убил как композитора — я просто перестал этим заниматься, не было ни места, ни времени.

Ну, Генрих Густавович меня принял. Рассказать, как я занимался с Генрихом Густавовичем?

В.: Конечно, все это чрезвычайно интересно.

Р.: Генрих Густавович сначала серьезно занимался со мной Бетховеном, искал каких-то путей его исполнения. У нас не так много было с ним уроков, но все очень значительные. Я как всегда был неаккуратен, приходил к нему довольно редко, обещал, но забывал. У меня условия были очень плохие: я жил в одном месте, а занимался в другом; так же, впрочем, как и теперь. Генрих Густавович мне сразу дал As-dur'ную сонату ор. 110, потом h-moll'ную сонату Листа. Мне было очень трудно. Потом я еще что-то играл... Но благодаря этим вещам, все как-то пошло само.

Четыре года я занимался с Генрихом Густавовичем. Я не хотел играть какую-нибудь бетховенскую сонату, а Генрих Густавович меня заставлял ее играть. У меня всегда было так: мне не очень хотелось играть что-нибудь одно, а хотелось играть как можно больше разнообразных вещей в контрастном сопоставлении, например, — сонату Листа, сонату Скрябина... Мне хотелось побольше, и мне всегда казалось, что, если быть пианистом, то нужно быть таким пианистом, чтобы играть произведения различных авторов и настолько по разному, чтобы казалось, что это играют разные пианисты. А чем дальше, тем больше видишь, что это невозможно...

Пожалуй, легче всего мне было играть импрессионистов. Они мне легче всего давались. Теперь, в последние годы, я несколько нарочито отошел, например, от Шопена, чтобы вобрать в себя еще больше классиков — Баха, Бетховена, Моцарта. Меня всегда больше тянуло к такой музыке, как Шопен. Затем Вагнер — это у меня с детства, и сейчас я его очень люблю. После Шопена идет Дебюсси, затем Шуман, Бетховен ранний. Позднее пришло более сознательное влечение к Баху. Бахом «увлечься», конечно, невозможно, надо ближе подойти к нему, и тогда начинаешь его понимать. Нужно сначала в него поверить, а потом уже... Увлекаться им — это как-то слишком легкомысленно.

Моя концертная деятельность началась с 1940 года. Первое мое выступление, уже не студенческое, было с Прокофьевым. Генрих Густавович так устраивал, что брал себе первое отделение, а мне предоставлял второе. Это был концерт из произведений советских композиторов. Я там играл Шестую сонату Прокофьева. Потом я играл Первый концерт Чайковского, 30 декабря 1940 года и в начале 1941 года. Во время войны сыграл Седьмую сонату Прокофьева, затем концерты Шумана, Баха. Да, еще надо сказать о консерваторском кружке. У нас совместно с А. Ведерниковым со второго курса был организован кружок; он все время существовал, пока мы учились. Там мы подготовили и исполнили в четыре руки и на двух роялях очень много редко исполняемых вещей.

В.: Вернемся немного назад. Как вы читали партитуру в пору вашей подготовки к дирижерским выступлениям!

Р.: Я никогда этим специально не занимался. Но, когда был случай, я за неделю, за две недели садился за партитуру. Для этого нужна только тренировка, но потом это ощущение уходит. Сейчас я не читаю партитур, но, думаю, что если позанимаюсь, буду опять читать легко.

В.: А в тот период, когда вы готовились к своему первому концерту - как вы разучивали новые для вас фортепианные произведения? Возникла ли какая-то система занятий, последовательность в работе?

Р.: Да нет... У меня никакого опыта не было. Все было очень стихийно. Я за месяц до концерта решил, наконец, серьезно заниматься, и потом у меня было волнение, что я не успею. А перед тем наоборот — казалось, что все можно быстро доучить и играть.

В.: Был ли у вас такой период времени, когда вы ставили задачу двигательного, технического развития? Играли ли вы какие-то упражнения, тренировали себя пианистически?

Р.: Говорят, что упражнения полезны. У меня нет отрицания этого, хотя, может быть, я многого не понимаю. Я играл упражнения Брамса, когда был в консерватории, но потом это как-то ушло. Сейчас я думаю, что это полезно, неплохо.

В.: А в порядке практического применения? Ведь в Одессе был очень силен виртуозный уклон...

Р.: Я в то время не занимался там в консерватории. И вообще у меня был некоторый протест против школы. В общей сложности, в жизни я не больше десяти часов гаммы играл. Если я начинал играть гаммы, то через десять минут вставал от инструмента. У меня были виртуозные вещи, над которыми я долго работал — над сонатой Листа, например. Все зависит от вещи. «Feux follets» — над этим я сидел год.

В.: А как вы над этой пьесой работали?

Р.: Играл все двумя руками.

В.: Медленно играли?

Р.: Медленно.

В.: А ритмические варианты играли?

Р.: Иногда играл. В том же году я работал над Пятой сонатой Скрябина: берется виртуозно трудный эпизод и играется медленно полчаса...

В.: А какова медленность этого темпа?

Р.: Вообще я всегда начинаю медленно, а потом, к сожалению, начинаю непроизвольно убыстрять. Это очень плохо. Потом опять медленно начинаю — и опять ускоряю...

В.: А в «Feux follets» как это было?

Р.: Вот так. (Показывает в темпе moderato.) Сейчас у меня уже выработался опыт, я иду по пути осознания, что нужно сделать, чтобы все вышло. Я теперь знаю, что нужно, например, играя медленно, максимально освободить руки. Я играю медленно только те вещи, которые; идут в быстром, очень быстром темпе. Остальные, конечно, нет.

В.: А зачем вообще медленно играть, как вы думаете?

Р.: Преимущественно для запоминания движений.

В.: А когда вещь уже выучена?

Р.: Для того, чтобы проверить себя на ощущение свободы.

В.: Вам приходится играть уже выученные вещи в медленном темпе?

Р.: Вообще это неплохо, но для меня почти всегда исключается — из-за недостатка времени. Иногда я иду и думаю, что надо это сделать. Но надо сказать, что у меня произведения очень быстро вылетают из головы, так что нужно все-таки их повторение. Когда могу, я играю медленно и точно, потом повторяю в темпе. Это работа длительная, систематическая.

В.: Что в этом медленном движении является объектом вашего внимания?

Р.: Когда я медленно играю, я хочу свободно себя чувствовать, чтобы было приятное физическое ощущение, — тогда все выходит ровно. Хотя о ровности я специально не думаю ...

В.: У вас в репертуаре много произведений, которые вы играете впервые. Как складывается путь работы над вещью, если она новая, трудная? Конечно, если это не выходит за рамки обычной работы, вследствие спешки...

Р.: У меня все именно так и бывает — всегда экстренное задание, приходится учить новые вещи скоропалительно. В этом году было довольно большое пополнение репертуара, как и в прошлом. Была Пятая соната Скрябина, которая технически представляет большие трудности. Самая большая трудность - этюды Скрябина. Я над ними работал в течение месяца. Остальное заняло меньше времени.

В.: А как протекает работа с самого начала?

Р.: Я раскрываю те страницы, где самое трудное место, и начинаю учить. А бывает так, что части, где andante или adagio, я прохожу в последние два дня.

В.: А произведение в целом?

Р.: Произведение в целом... Проигрываю несколько раз медленно. Это со Скрябиным бывает особенно важно.

В.: Это вроде разбора?

Р.: Да, это первое знакомство — совершенно точный разбор текста. Я добросовестно просматриваю все и повторяю некоторые страницы несколько раз.

В.: А затем что происходит?

Р: Я выучиваю сонату за неделю — если есть неделя. Когда я учил Седьмую сонату Прокофьева, я выучил ее через пять дней и сыграл Сергею Сергеевичу. А потом она перестала у меня выходить, совсем перестала, хотя до того получалась... Потом опять стала выходить. Это как-то волнообразно происходит: то идет, а на следующий день после этого— абсолютно не получается. А потом опять налаживается...

В.: Когда вы учите сонату, пять дней, эта работа происходит в медленном темпе?

Р.: Да, но тут же и в исполнительском темпе играю некоторые места, некоторые страницы. ...Это когда я хорошо занимаюсь. А иногда я плохо занимаюсь — некогда...

В.: Какая задача ставится в первый момент?

Р.: Одна и та же, и в первый момент, и потом, позже. Я сразу представляю себе, что я буду делать, с первой же страницы. В конце концов, это очень просто — в тексте все написано, все темпы указаны, динамические оттенки также...

В.: Но вы не играете еще в темпе?

Р.: Я играю медленно, и потом в первый же день играю в темпе. Но есть страницы, которые я еще буду играть медленно, — те, что труднее.

В.: И здесь вы уже даете всю выразительную характеристику произведения?

Р.: Всю характеристику сразу.

В.: Вы играете еще по нотам или наизусть?

Р.: Это зависит от того, сколько времени до концерта. Когда срок маленький, я начинаю сразу учить наизусть. Но это немножко утомительно, и потом, я хоть играю наизусть, но на следующий день могу забыть. Лучше этого не делать, я и так очень быстро выучиваю... Потому что в таких случаях бывает, что я вдруг на концерте споткнусь от какой-нибудь самой внешней причины; я знал, был уверен, но... Нужно, чтобы выучивание наизусть происходило без принуждения, тогда все будет хорошо! Две недели, чтобы выучить наизусть, вполне достаточно.

Когда я играл впервые Первый концерт Рахманинова, я выучил его в общей сложности дней за десять. Особенно первые пять дней я замечательно поработал, по восемь-девять часов! У меня всегда так бывает: если маленький срок до концерта — играю большое количество часов. Правда, иногда могу играть только час — совершенно нет физических сил... Бывает так, что я могу три дня играть по одиннадцать часов, а потом неделю не могу почти совершенно играть — не хочется, скучно, совсем нет энтузиазма. Потом опять желание пробуждается, сажусь и играю двенадцать часов... Я очень быстро учу вещи, но в такой период, когда мне не хочется, ни одной ноты не могу сыграть. Это очень трудно — заставить себя систематически играть в день два-три часа. У меня так никогда не бывает. Я всегда неделю играю, неделю не играю.

В.: А как вы будете повторять, если вам надо за два дня повторить! Тоже медленно будете играть?

Р.: По-разному бывает. Если какой-нибудь ноктюрн Шопена, то его можно повторить за два часа до концерта. А Седьмую сонату Прокофьева надо учить целый день. А вообще я считаю, что перед концертом я все время должен играть, но вдруг выясняется, что я еще не повторил какое-нибудь скерцо, а сегодня концерт... И бывает так, что повторить уже нельзя — что-то помешало. Тут, конечно, очень волнуешься. Идешь, как на эшафот...

В.: Значит, бывает так, что можно играть на концерте не повторенное произведение?

Р.: Все-таки это очень трудно. Но бывает и так, что некоторые вещи, которые не были повторены, играешь очень удачно. Конечно, если они в конце программы ...

В.: А виртуозные вещи, технически трудные?

Р.: Некоторые виртуозные вещи, которые я давно играю, я могу не повторять. Хотя лучше, спокойнее, конечно, повторить.

В.: Вы их медленно играете, когда повторяете?

Р.: Да, вообще лучше играть медленно. Хотя я не всегда так делаю.

В.: А почему не всегда? Просто не успеваете?

Р.: Да нет, дело не в этом. Иногда бывает так, что начинаешь медленно, а продолжаешь быстро.

В.: На концерте вы волнуетесь?

Р.: Конечно, я волнуюсь всегда, но иногда больше, иногда меньше.

В.: А что в концерте вас волнует? Присутствие публики?

Р.: Нет, не присутствие публики. Меня, например, волнует, если сделаешь какой-нибудь ляпсус. Но, конечно, это зависит от состояния. Приблизительно знаешь, где что может случиться, и начинаешь спотыкаться, а нужно чувствовать себя совершенно свободно. Но иногда эта свобода не приходит. Вообще состояние на концерте — совсем особенное дело. Тут может быть не столько волнение, сколько какая-то холодная рассеянность: начинаешь играть и чувствуешь, что играть не в состоянии. Начинаешь «мазать», и вдруг вообще становится безразлично, что будет.

В.: А волнение, которое мотивируется страхом забыть?

Р.: Конечно, бывает. Я знаю, что это место мало повторял, и могу на нем запнуться. Я всегда боюсь забыть в самых простых пьесах. Тут все зависит от случайности, и еще от ткани произведения. Например, В-dur'ный прелюд Рахманинова: я всегда боюсь, что забуду что-нибудь в нем. Там такая ткань! Все хорошо, со вкусом расставлено, но все немножко по-разному. Или, например, «Etudes Tableaux» Рахманинова — я их очень много играл, но всегда боялся, что что-нибудь вдруг не выйдет.

В.: И в такой момент лучше всего - что?

Р.: Если знаешь, например, что можешь забыть в левой руке, тогда усиленно обращаешь внимание на правую руку, и только чуть следишь за левой. И это почти всегда удается! Есть такие места в Третьей балладе Шопена, где начинается C-dur. Там два раза одно и то же немножко по-другому. На концерте всегда боишься забыть; и когда думаешь об этой мелочи, обязательно забудешь, споткнешься, запутаешься... Когда я играю это медленно, то ухо не забывает, я всегда точно знаю, то есть слышу. Лучше играть «ухом»: слушаешь, а руки играют. А если думать о пальцах, то гораздо хуже получается — сразу нарушается движение. То же самое с фугами Баха. Основное в них — это где мелодия, тема. Все остальное — восьмые, шестнадцатые — на них надо обращать поменьше внимания, а там, где целые ноты, — нужно хорошо прослеживать. Но бывают трудные места, где, если обращать внимание на длинные ноты, то в чисто слуховом смысле очень трудно распределять звучание.

В.: Когда вы играете на концерте, у вас зрительных представлений текста нет? Вам не помогает зрительная память?

Р.: Нет, почти не помогает. Мне это не нужно.

В.: Для некоторых пианистов это очень важный момент, они все представляют зрительно, «видят» текст.

Р.: Я могу нарочно восстановить зрительно текст, но это мне ни к чему. У меня чисто слуховое представление. Перед концертом мне всегда кажется, что я ничего не знаю, но когда начинаю все представлять слухом, я, конечно, понимаю, что знаю, что начну, и все выйдет.

В.: Еще очень важный вопрос: внемузыкальное содержание пьесы, то есть образы и представления, которые, возникают в связи с данной вещью, как ее программа, - это имеет для вас значение?

Р.: Нет, все-таки музыкальное содержание важнее.

В.: Тут могут быть какие-то жизненные ассоциации, переживания природы или ассоциации из области искусства, литературы...

Р.: Это может иметь значение, но больше важно не как что, а как.

В.: А именно?

Р.: Какой-то внутренний образ приходит в голову, но не навязчиво, он не обязательно очень рельефный, может быть и какой-то другой образ. Вот, например, соната Бетховена E-dur op.14. Для меня вообще E-dur это всегда что-то весеннее, какие-то долины зеленеющие... Повторяю, я не вижу этого, но это всегда зеленое. G-dur'ная соната Бетховена — нечто летнее. Патетическая соната, первая часть, - это все-таки гроза. Говорят, что эта соната навеяна «Бурей» Шекспира.

В.: Образы возникают в момент исполнения?

Р.: Нет, в момент исполнения все время думаешь о другом — о звуке, темпе, дыхании. Образы могут появляться, но они ни на что не влияют, это не так, что все время думаешь о них.

В.: И подобные образы связаны почти со всеми произведениями, которые вы играете?

Р.: Не обязательно. Если я подумаю об образе, я его сразу найду, но я могу и не думать об этом.

В.: А эти образы помогают чему-то в вашей работе?

Р.: Они помогают выбору репертуара. Это то, что может обусловить выбор. Но не то, что обязательно с ним связано, — они же случайно приходят... Они не всегда осознанны. Но вообще о каждой вещи, которую я играю, я могу что-то сказать.

В.: А об образах надо думать специально?

Р.: Нет, они сразу приходят в голову. Ведь музыка не может быть совершенно оторвана от всего, как всякое искусство, она откуда-то из жизни черпает содержание.

В.: А жизненные, свои личные переживания связываются у вас с некоторыми произведениями?

Р.: Бывает, что произведение связано с какими-то воспоминаниями. Но сами воспоминания при игре никакого значения не имеют, — имеет значение состояние. Просто вот, у меня сейчас такое-то состояние, я играю, и эти воспоминания могут мне помогать. Но я никогда не связываю их с конкретным произведением, это мне может только помешать.

В.: А воспоминания, связанные с тем, в какой обстановке, в какой ситуации вы эту вещь учили, что-то, что было связано с работой над этой вещью, играет роль?

Р.: В первый период работы так бывает, а потом — нет. Может быть, жалко, что это уходит, но это уходит.

В.: А со старыми вещами так бывает? С теми, которые вы учили в юности?

Р.: Нет. Они ведь сами по себе имеют большое значение, больше значат, как произведения искусства, чем как воспоминания. Они всегда перевешивают те воспоминания, которые с ними связаны. Есть произведения, которые я очень люблю с детства, они вошли в мои плоть и кровь. Эти вещи я удачно играю, я в них себя хорошо чувствую. Это, например, Фантазия Шуберта, Симфонические этюды Шумана, почти весь Вагнер. Я его очень много играл до 20 лет, изучил по клавирам почти все, знал очень хорошо! Затем многие этюды Шопена. Какие-то ассоциации у меня связаны с Вокализом Рахманинова.

В.: А что преимущественно вас интересовало в пору вашего общего образования?

Р.: Мне говорили, что я не так уж был бездарен. Вот математика - это был предмет, которого я совершенно не понимал. Вероятно, я и сейчас в ней ничего не смыслю. Так что математика хромала. А всегда очень интересовала история. К сожалению, я никогда ею не занимался всерьез. Меня, может быть, интересовала внешняя сторона истории, со стороны как бы театральной. География очень интересовала. Она меня и сейчас интересует в плане путешествий: я хотел бы всюду путешествовать, все увидеть, всюду побывать, но не с комфортом путешествовать, а с одной котомкой. Это я очень люблю. Люблю прогулки, люблю ходить, очень люблю природу.

Интересовали меня ботаника, физика. Вообще, конечно, музыка у меня очень много забрала, так что в смысле остальных предметов я довольно-таки отстал. Именно «предметов». Искусство меня всегда увлекало, с литературой я знаком неплохо. Есть у меня в характере такая педантичность: я не люблю все быстро воспринимать. Я люблю воспринимать медленно, основательно. Если я прочту книжку, я прочту ее на всю жизнь. Поэтому я читаю только самые значительные произведения в мировой литературе, и читаю их медленно. Так что я много чего не читал.

В.: Вы говорили, что в периоды усиленных занятий занимаетесь по восемь-девять, даже по одиннадцать часов в день. Как вы располагаете ваши занятия в это время?

Р.: Как выйдет. Я занимаюсь всегда с утра до трех часов, затем вечером. Иногда собираешься сесть играть, а не выходит; в этом отношении я не очень педантичен. Но у меня есть большая движущая сила — жадность: я хочу сыграть возможно больше музыки! Мне кажется, надо больше и больше играть, а потом можно будет отшлифовывать. Я играю очень много и больших вещей тоже.

В.: А забываются вещи быстро?

Р.: Я быстро забываю, но быстро и восстанавливаю.

В.: Вам надо повторять вещи в промежутках между концертами?

Р.: Нет. Я как-то играл программу Скрябина и Метнера. Первый раз сыграл в Москве. Затем в Ленинграде надо было играть, после перерыва в четыре месяца. Я восстановил за три дня. Конечно, может быть, не слишком хорошо...

В.: Восстанавливаете вы по нотам?

Р.: По нотам.

В.: У вас слух абсолютный?

Р.: Да, у меня абсолютный слух, я могу спеть заданную ноту. Но у меня в последнее время слух стал страдать, я беру почему-то на полтона выше...

В.: Вы проигрываете перед концертом всю программу на том рояле, на котором будете играть на концерте?

Р.: Иногда, бывает, проигрываю, а иногда такой возможности нет. Последнее время я не стремлюсь репетировать, а сразу выхожу на эстраду. Я начинаю очень волноваться, когда пытаюсь репетировать. А когда я просто «выпущен» на концерт, тогда уже слишком поздно думать, что на этом рояле что-нибудь не получится.

В.: А как вы публику воспринимаете? Как единое целое или как собрание отдельных лиц в какой-то части вам знакомых?

Р.: Как единое целое. Я не думаю о ней.

В.: Вы воспринимаете первые ряды партера?

Р.: Ой, да! Я все время смотрю, и это ужасно. Я очень наблюдателен, я вижу какие-то лица, и это меня очень волнует, мешает мне, выводит из того состояния, которое должно быть.

В.: А кашель, шумы?

Р.: Это не мешает. Нельзя, однако, сказать, что так всегда бывает. Был однажды такой случай: я играл на открытой эстраде где-то на курорте. Там был сад, и вдруг из сада донесся издали пронзительный свист. Я очень испугался. Я играл с-moll'ный этюд Рахманинова и уже думал, что ничего у меня не выйдет, но в результате этот свист меня вдруг подхлестнул, и я стал очень хорошо играть.

В.: А реакция публики вас волнует?

Р.: Я чувствую, когда я играю удачно. Когда я знаю, что удачно играю, тогда я уверен, что и публика будет хорошо слушать, будет тихо сидеть. Я не думаю о публике, а главным образом, думаю о самом исполнении.

В.: А когда переживается кульминация - на концерте или в момент работы дома?

Р.: Я всегда лучше всего себя чувствую — то есть, чувствую, что лучше всего играю, — в домашней обстановке. В домашней, но как бы концертной обстановке, в тесном кругу. Даже иногда на плохом рояле. На концерте такое настроение редко бывает, там всегда какой-то холодок ощущаешь. Вероятно, оттого, что надо хорошо играть. В бисах я себя ощущаю лучше.

В.: А бывает, что вы испытываете творческий подъем, воодушевление на концерте?

Р.: Это бывает, но не гарантировано. Иногда бывает и так: тебе кажется, что очень хорошо играл, а потом тебе говорят — «эта первая вещь странно прозвучала»... Я как-то прослушал в записи своего концерта Седьмую сонату Прокофьева. Когда я играл на эстраде, мне казалось, что это было очень хорошо, что было настоящее исполнение, но то, что получилось в записи, меня разочаровало: какая-то бесконтрольная нервность, какие-то ускорения темпов, что совершенно не входило в мои планы. Я сам, на эстраде, этого не слышал, не воспринимал совсем. Это было, очевидно, чисто нервное...

В.: А в день концерта вы занимаетесь?

Р.: Последнее время всегда занимаюсь, и порядочно. Часов по шесть. Проигрываю какие-то отдельные места. Но по-настоящему проигрываешь главным образом уже после второго концерта, когда все выучено и нужно лишь повторить. Это очень помогает, только не нужно играть целиком. Надо играть не всю вещь, чтобы не испортить ощущение, а отдельными кусками. Играть одно, потом другое, с полным накалом. Этюды какие-нибудь поиграть всегда полезно...

В.: Вы играете в таком случае только те вещи, которые будете играть на концерте?

Р.: Всегда что-нибудь из того, что буду играть на концерте. Другого не играю никогда.

В.: А Генрих Густавович делает совсем по-другому...

Р.: Я знаю, но я не понимаю, как это можно. В Ленинграде у меня как-то был концерт, а я не успел к нему все повторить и боялся там за пальцы, потому что было уже двадцать пять минут девятого, половина девятого, а я только встал из-за рояля, надо фрак уже надевать, а я все что-то повторяю...

В.: Целый день так занимались?

Р.: Целый день занимался. С симфоническим оркестром лучше бывает, потому что играешь одну вещь, хотя бы и крупную, и если ее раньше не повторишь, то в последний день уж обязательно повторишь, и не один, а с оркестром. А вот с сольным концертом так бывает не всегда. Я-то всегда намечаю какой-нибудь план занятий, сколько часов нужно на каждую вещь программы, но времени бывает в обрез, и не всегда удается точка в точку все осуществить. Наоборот, всегда что-то помешает, чего-то не доделаешь, и потом бывает такое состояние... В общем, несколько легкомысленно: намерения добрые, а не получается...

В.: А как протекает само формирование исполнения, то есть окончательное становление музыкального образа? Бывают ли моменты сомнений, поисков? Ведь наиболее удовлетворяющая исполнителя фразировка, темповая, динамическая и звуковая характеристика отдельных эпизодов может придти не сразу?

Р.: Нет, у меня этого не бывает. Мне как-то с самого начала все бывает ясно. Да и в нотах ведь все основное указано. Конечно, в процессе выучивания все отшлифовывается, дорабатывается, углубляется, становится на свое место. А искать — нет, не помню таких моментов.

14 июня 1947 г.

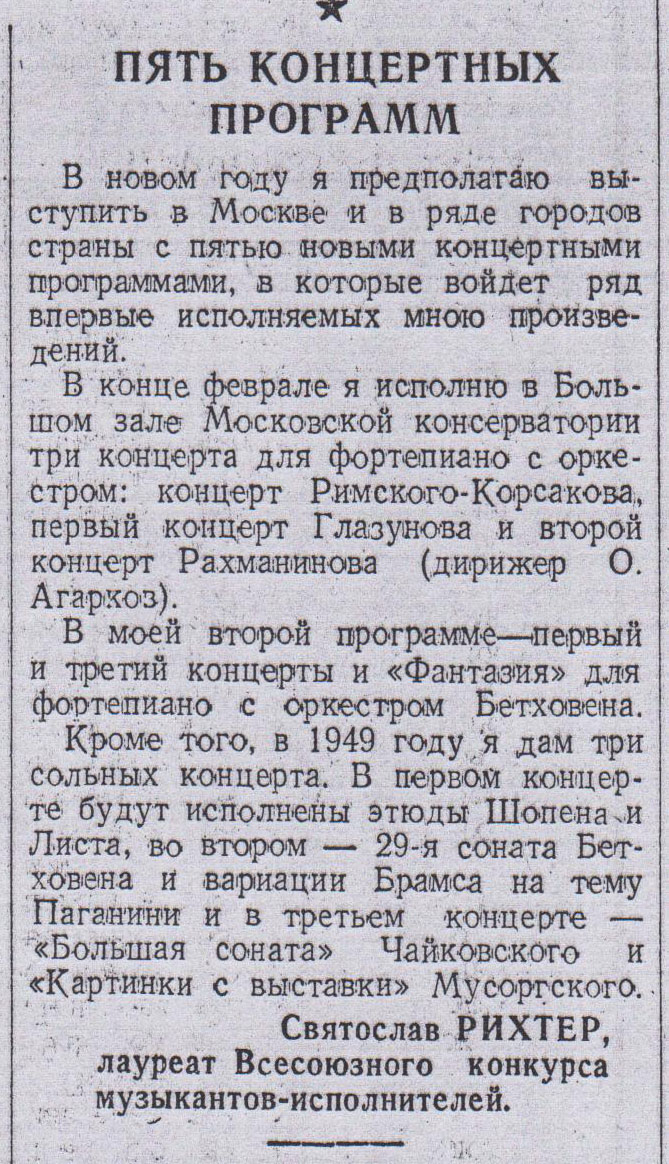

"Советское искусство", 1949, 1 января.

«Советское искусство», 01/01/1949.

В новом году я предполагаю выступить в Москве и в ряде городов страны с пятью новыми концертными программами, в которые войдет ряд впервые исполняемых мною произведений.

В конце феврале я исполню в Большом. зале Московской консерватории три концерта для фортепиано с оркестром: концерт Римского-Корсакова, первый концерт Глазунова и второй концерт Рахманинова (дирижер О. Агарков).

В моей второй программе — первый и третий концерты и «Фантазия» для фортепиано с оркестром Бетховена.

Кроме того, в 1949 году я дам три сольных концерта. В первом концерте будут исполнены этюды Шопена и Листа, во втором — 29-я соната Бетховена и .вариации Брамса на тему Паганини и в третьем концерте — «Большая соната» Чайковского и «Картинки с выставки» Мусоргского.

Святослав РИХТЕР, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей.

«Огонек», 1950, №12.

Передовая школа пианизма

Святослав Рихтер,

пианист

Где бы ни встречались на международных конкурсах наши пианисты с пианистами других стран: а Брюсселе или Вене, Праге или Варшаве, – первое место всюду и неизменно оставалось за питомцами советской школы пианизма.

Что же отличает нашу школу, что составляет «секрет» ее превосходства, ее неоспоримых творческих побед!

Нетрудно ответить на этот вопрос. Если пианисты буржуазного Запада, в особенности пианисты за океаном, вынуждены удивлять своих пресыщенных слушателей прежде всего чистым техницизмом, погоней за внешними эффектами, то нашей школе пианизма свойственно стремление к идейной ясности и одухотворенности исполнения.

Советские пианисты-виртуозы, не уступая никому в совершенстве исполнительской техники, главную задачу видят в раскрытии «души» произведения. Проникнуть в мысли и чувства композитора, выразить их с наибольшей отчетливостью, глубиной, силой – вот к чему стремится каждый из нас, пианистов, воспитанных консерваториями Москвы и Ленинграда Киева и Тбилиси, Баку и Ташкента...

Эти замечательные качества нашей школы, унаследовавшей лучшие традиции выдающихся русских исполнителей и педагогов, позволяют говорить о советском пианизме как о высшем этапе мировой фортепианной культуры.

Всякий раз, когда я приступаю к новой работе, я вспоминаю слова Льва Толстого о том, что «художник должен уметь найти то единственное выражение, которое существует для каждого чувства. Для того же, чтобы найти это выражение, он должен чувствовать то, что выражает.

Только при этом условии произведение искусстве заразительно и потому есть искусство».

Сейчас я работаю над этюдами высшей сложности – Франца Листа... Это один из наиболее трудных «барьеров» для пианиста- виртуоза. Очень труден он и для меня. Но будут ли мои слушатели удовлетворены, если я только «блесну» легкостью и свободой исполнения этих этюдов? Для чего же добиваться этой легкости, этой свободы, как не для того, чтобы выразить чувства и мысли, заключенные в каждом произведении?

Большую творческую радость доставляет мне обращение к сокровищнице русской классической фортепианной музыки. Какие огромные и разнообразные богатства раскрываются передо мной, когда в проникаю в яркий и красочный мир единственных а своем роде «Картинок с выставки» гениального произведения Мусоргского, в простые, лирические размышления «Большой сонаты» Чайковского!.. В моем репертуаре Рахманинов, Скрябин, Глазунов; в каждом из них я стараюсь услышать, почувствовать, выразить то, что наиболее близко и дорого моим современникам.

Но не только русские классики, – Бах и Бетховен, Шуберт и Лист, Шопен и Дебюсси также находят у нас многочисленных благодарных и внимательных слушателей.

Самое радостное для пианиста – сознание, что фортепианная музыка из искусства для избранных превратилась в нашей стране в искусство для самых широких народных масс.

Я от души благодарю свою большую и отзывчивую аудиторию, благодарю правительство, высоко оценившее мой творческий труд.

С.Рихтер.

«Советская культура», 1954, 17 апреля.

Богатая музыкальная жизнь

Недавно вернувшийся на родину из Венгрии пианист Святослав Рихтер в беседе с нашим корреспондентом просил через «Советскую культуру» еще раз передать глубокую благодарность за сердечный, радушный прием, оказанный в Венгрии советским музыкантам и ему лично.

Венгеро-Советское общество, - говорит С.Рихтер, - ведет большую и успешную работу по усилению культурного обмена и сближению народов обеих стран. Слушатели очень благожелательны к советским гостям. Публика, наполняющая концертные залы, хорошо знает и любит музыку.

Большую благодарность выразил Рихтер венгерским музыкантам, выступавшим вместе с ним. – прекрасному оркестру и дирижерам Ференчику и Комору.

«Особенно хочется от души поблагодарить Яноша Ференчика, – сказал Рихтер. – Это дирижер с большим горением, с ярким темпераментом, и выступать с ним было для меня большой радостью. Нам удавалось достичь такой свободы такого полного контакта в исполнении, какие не часто существуют между дирижером и пианистом,

В исполнении оркестра под управлением | Ференчика я впервые слышал концерт для оркестра Бартока, пронизанный интонациями народной песни. В этом чрезвычайно интересном произведении хочется отметить изумительную, своеобразную инструментовку, Хотелось бы. чтобы с этим концертом Бартока шире ознакомились советские слушатели.

Из других незнакомых мне раньше произведений Бартока я имел возможность слышать также одно из его ранних творений - балет «Деревянный королевич

В музыке балета чувствуются и сила и своеобразие Бартока, но есть еще заметные следы модернизма, экспрессионизма. Поставлен балет великолепно:простыми и выразительными средствами создается впечатление то бури в лесу, то обрушивающихся потоков воды, то ночи, то а цветущего утра. Режиссер и декоратор балета – Густав Ола.

Очень привлекательна идея «Деревянного королевича»*; богатство не может дать счастья, настоящие ценности жизни – мужество, труд, любовь. Балет построен на движениях классического танца, но этим двмжениям придается порой нечто от гротеска. В балете-сказке это, по-моему, уместно и сделано очень удачно.

В тот же вечер (балет одноактный) слышал я и новую для меня одноактную оперу Кодая «Прядильня», целиком построенную на подлинном народном творчестве. Это, собственно говоря, не опера в привычном смысле слова, а полуопера, полуконцерт: широкая картина народных образов, песен и танцев, объединенных неторопливо развивающимся сюжетом. «Прядильня» очень хорошо принималась публикой, зрители с радостью узнавали знакомые им с детства танцы и мелодии. Хотя для меня, незнакомого с народным творчеством Венгрии, восприятие этого произведения и затруднялось (такую оперу следовало бы прослушать несколько раз, чтобы вполне войти в ее мир), но все же мне ясно, что «Прядильня» относится к значительным и очень положительным явлениям современной венгерской музыкальной жизни.

Несколько раз побывал я в оперном театре. Во всех оперных постановках, с которыми я ознакомился, хочется отметить глубокое понимание сути произведения. При этом нет погони за внешним блеском, помпы и перегрузки, мешающих восприятию музыки.