Содержание раздела "Книги"

Акопян Л. "Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь". М.: "Практика", 2010, 854 с.

Аджемов К. Незабываемое. М.: Музыка, 1972. С. 88-103.

Г. Нейгауз. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УРОК И ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 03/12/1937, Москва, Центральный заочный музыкально-педагогический институт повышения квалификации педагогов.

В сборнике "Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 4" – М.:Музыка, 1976.

Дмитрий Николаевич Журавлев. Жизнь. Искусство. Встречи.

Театральное общество. М.: 1985

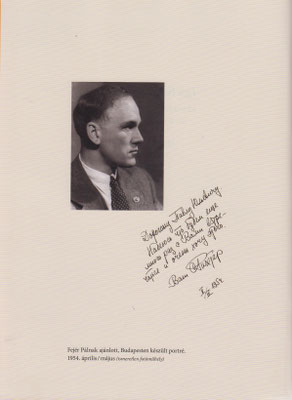

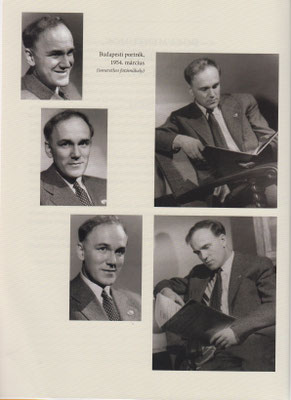

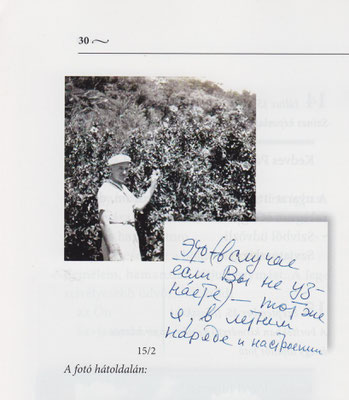

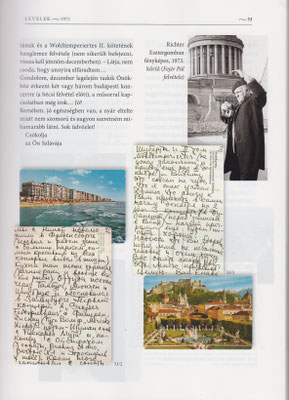

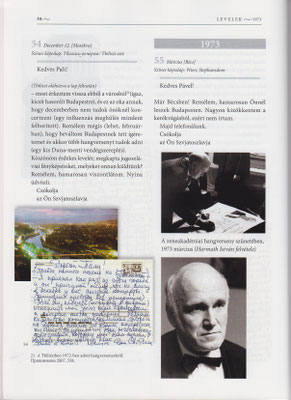

Egy barátság levelei. Sz. Richter és Ny. Dorliak levelei Fejér Pálhoz.

Письма С. Рихтера и Н, Дорлиак Палу Фейер. Budapest 2015.

ВСПОМИНАЯ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

Святослав Рихтер глазами коллег, друзей и почитателей

Москва "Константа" - 2000

Г.Коган.

Советское пианистическое искусство и русские традиции. М.: 1948.

Школа Нейгауза. Фрагмент.

В.Ю.Дельсон

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

В помощь слушателям народных университетов культуры. Беседы о музыке.

М.: "Советский композитор", 1960 г. 26 с.

В.Дельсон.

Святослав Рихтер

"Музгиз", М.: 1961, 119 с.

В.Дельсон.

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ. СВЯТОСЛАВ РИХТЕР.

«Советский композитор». М.: 1970, с. 118-127.

Д.Рабинович.

Портреты пианистов

«Советский композитор»; издание 2-е,

М.: 1970, 280 стр.

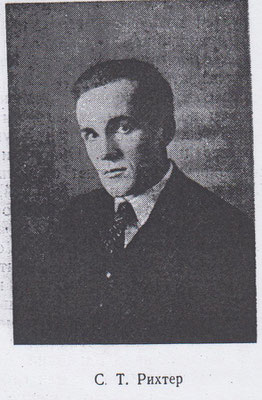

СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР

С.Хентова.

«О музыке и музыкантах».

«Советский композитор», М.: 1970.

Святослав Рихтер: пианист современности.

Л.Гаккель.

Из сборника популярных очерков «Рассказы о музыке и музыкантах».

"Советский Композитор", М.-Л.: 1973, с. 124-151.

Для музыки и для людей.

Пожидаев Г. А.

Рассказы о музыке.

М.: «Молодая гвардия», 1975.

Г.Цыпин

В книге Л.Григорьев, Я.Платек.

«Мастера музыки и балета».

«Советский композитор», М.: 1978, 315 с.

Святослав Рихтер

Г.М.Цыпин

Святослав Рихтер

В книге "Портреты советских пианистов". «Советский композитор», 1982. Стр. 86-96 (Та же статья Г.Цыпина опубликована в книге Л.Григорьев, Я.Платек.

«Мастера музыки и балета».)

В.Лазурский. «Путь к

книге», 1985, изд-во «Книга». Начало. Одесса 20-е годы. Отчий дом. Фрагмент.

Вадим Могильницкий.

Святослав Рихтер

Изд-во "Урал", 2000 г., 345 с.

В.Могильницкий.

Рихтер-ансамблист.

Челябинск, 2012. Изд-во Игоря Розина. 95 с.

«Мастера исполнительского искуства»

Г. Цыпин

Святослав РИХТЕР

М.: «Музыка» - 1987, 32 с.

А.Д.Алексеев. История фортепианного искусства.

«Музыка», М.: 1988.

Л.Григорев, Я.Платек. «Современные пианисты».

М.: «Советский композитор», 1990, 464 с.

Золотов А.А..

Хроники Рихтера. Пианист века.

Из книги "Листопад или минуты музыки"

«Современник», М.: 1989, с.230-264.

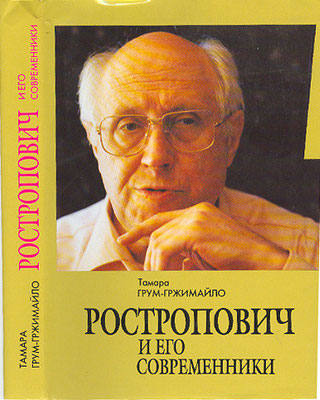

Тамара Грум-Гржимайло (из книги “Ростропович и его современники. В легендах, былях и диалогах”.

М.: Изд-во “Агар”, 1997). ГЛАВА XIII. “Его все озаряющее присутствие”.

Бруно Монсенжон.

Рихтер. Диалоги. Дневники.

Классика, М.: 2002, 480 с.

Я.Мильштейн.

Вопросы теории и истории исполнительства. Сборник статей. М. Сов.композитор 1983г. 266 с.

Автобиографические признания.

Я.Мильштейн. Из дневников.

Д.К.Самин.

Из книги «100 великих музыкантов». СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР

«Вече», М.: 2002

В.Чемберджи.

О Рихтере его словами.

М.:Аграф, 2004, 336 с.

(2-е издание - Москва : Издательство АСТ, 2017.)

Д.Терехов.

Рихтер и его время. Записки художника.

Неоконченная биография (факты, комментарии, новеллы, эссе)

"Согласие", М.:2002.

Ю.Борисов.

По направлению к Рихтеру.

Наумов Л. Под знаком Нейгауза. Беседы с Екатериной Замоториной. М.: РИФ «Антиква», 2002.

Григорий Самуилович Фрид. Дорогами раненой памяти. Воспоминания. - М., 1994.

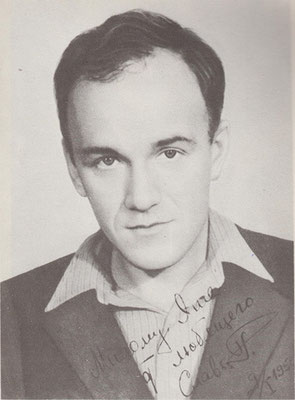

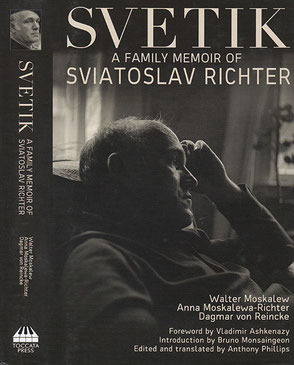

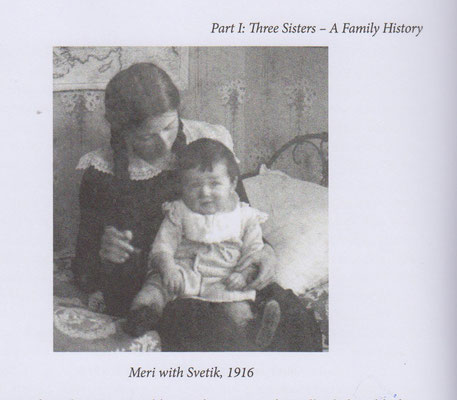

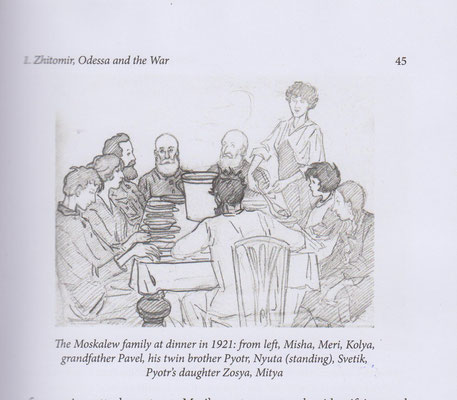

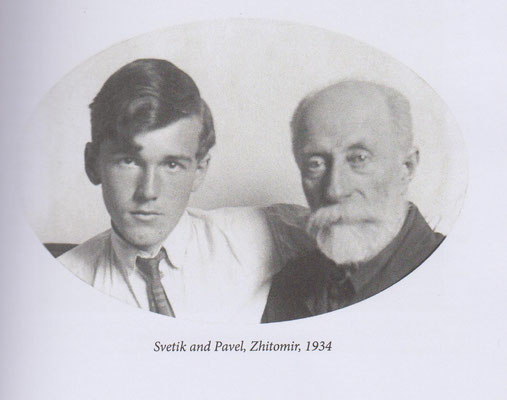

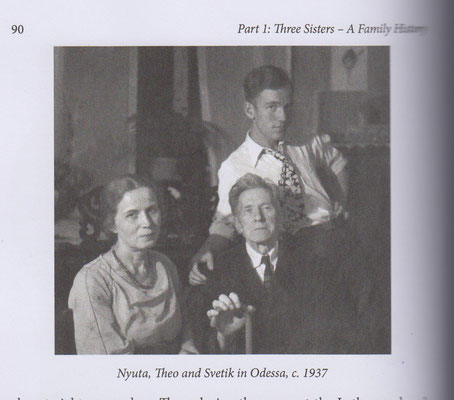

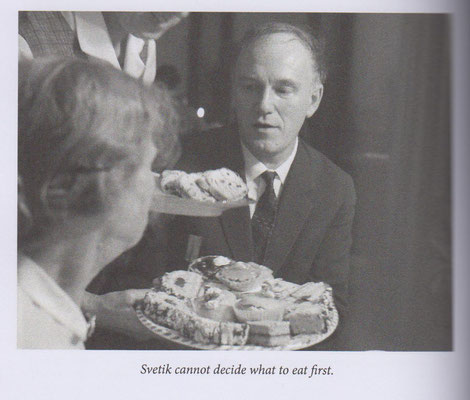

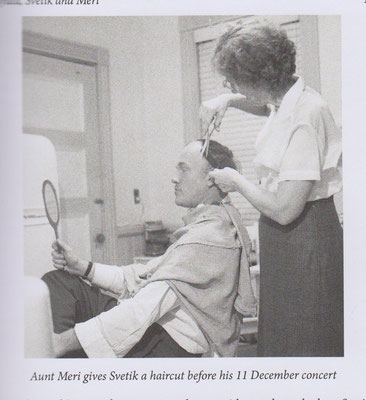

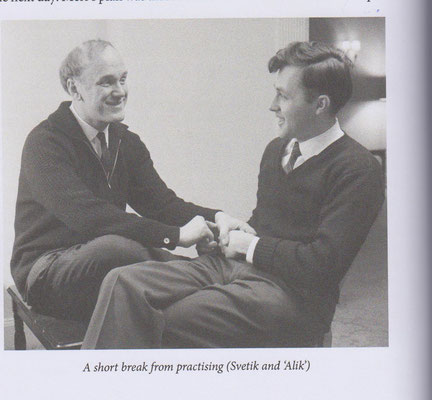

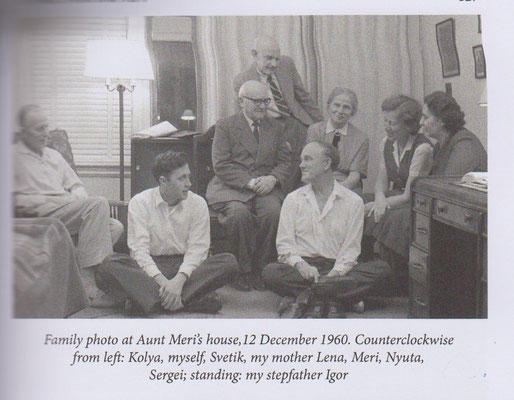

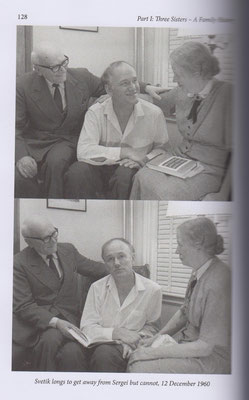

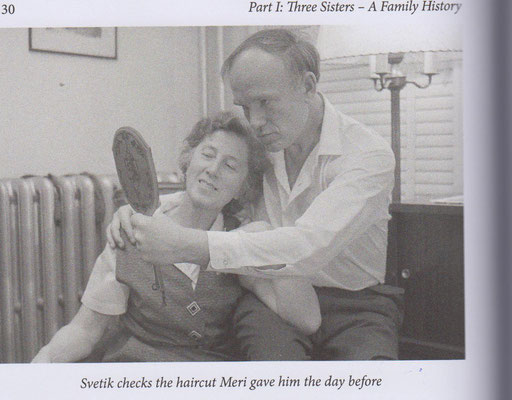

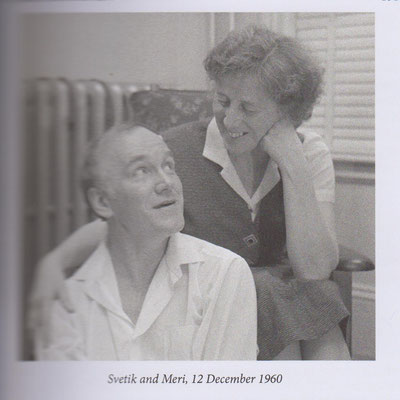

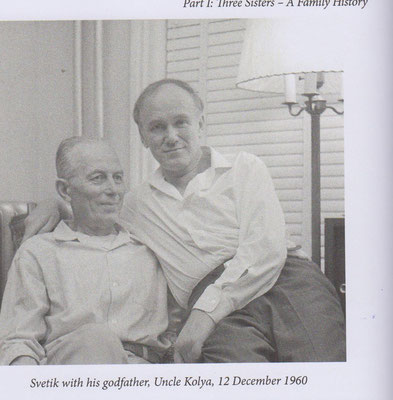

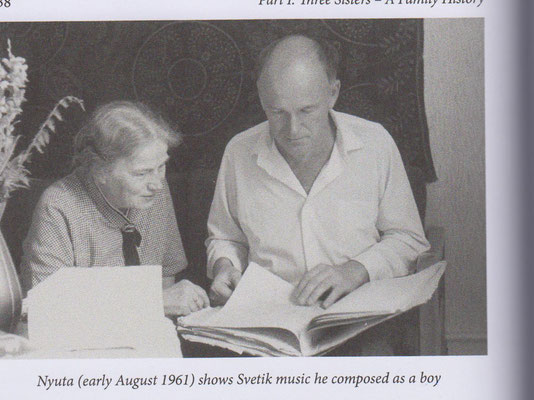

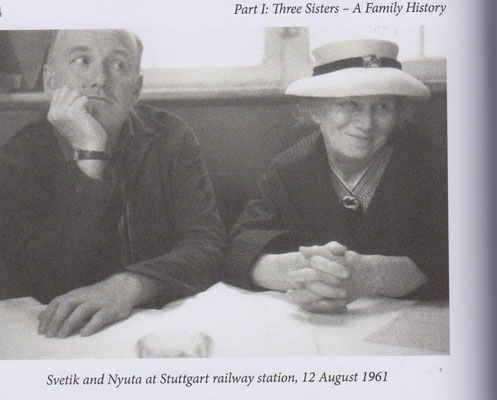

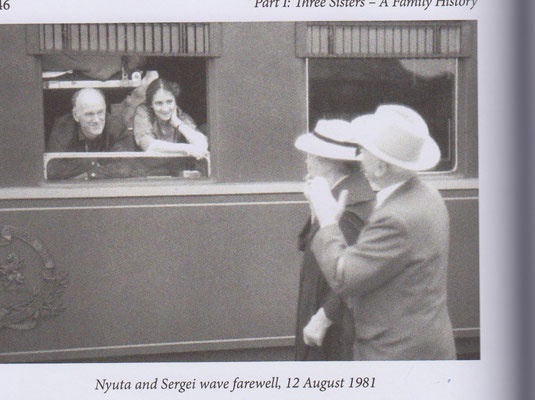

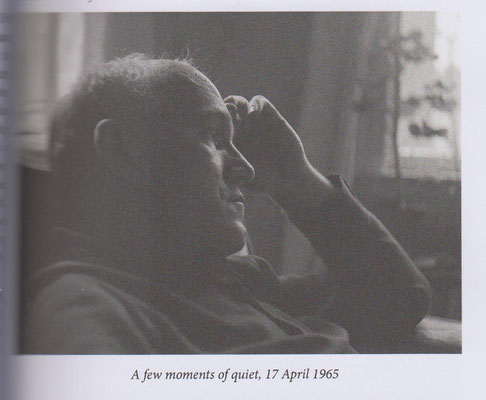

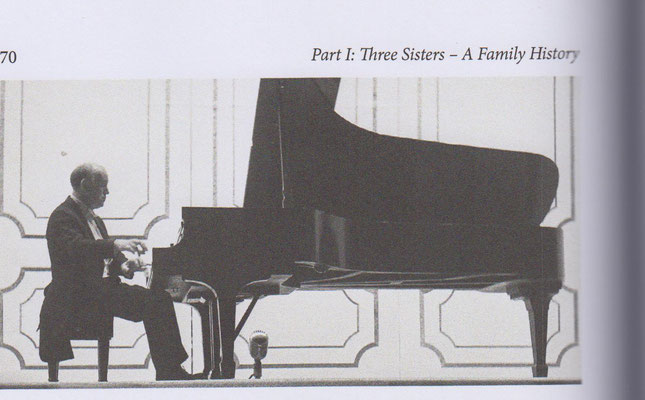

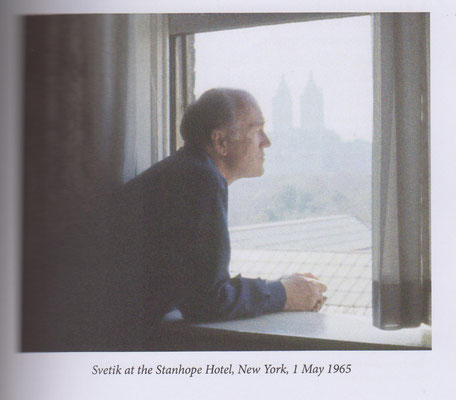

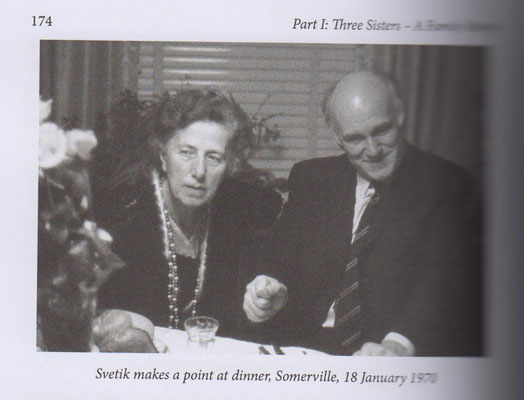

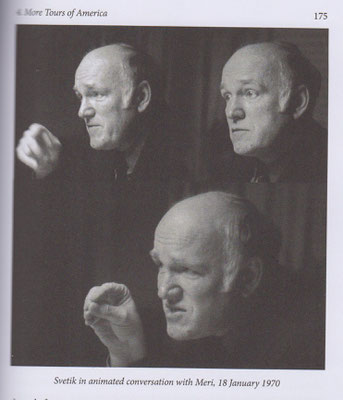

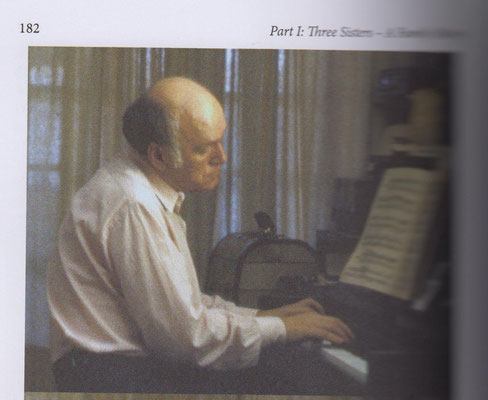

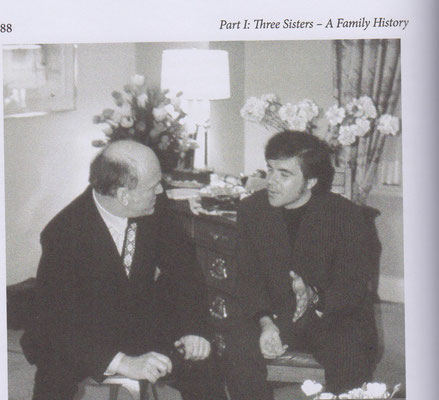

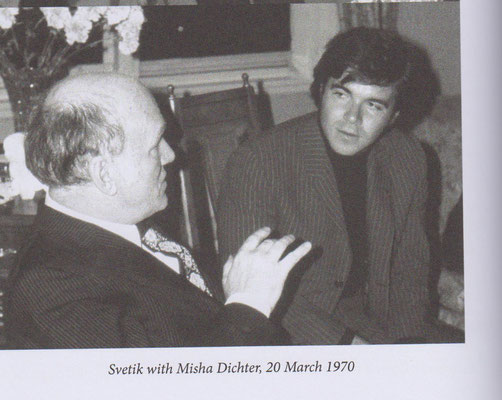

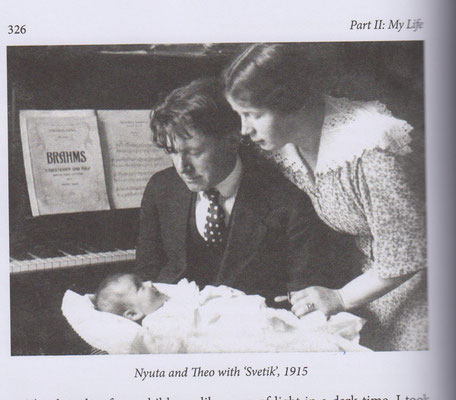

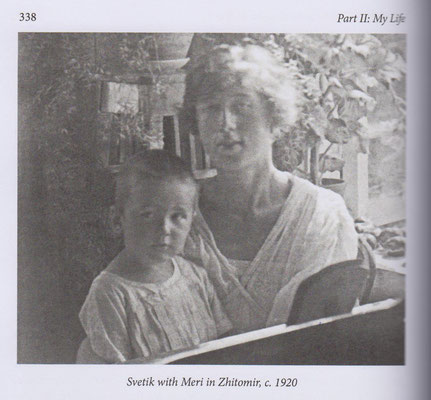

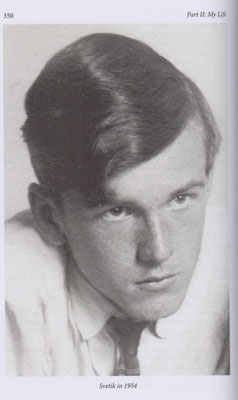

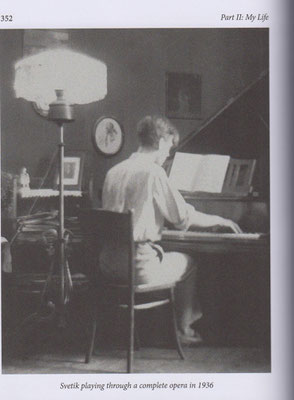

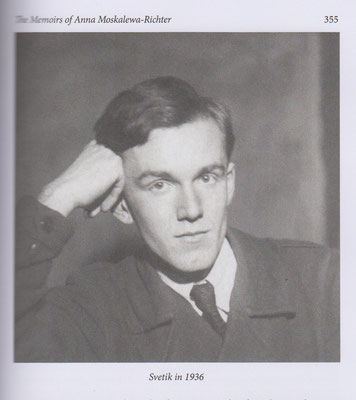

Walter Moskalev. SVETIK

Алла Рябцова.

Землякам про Святослава Ріхтера.

Житомир, "ПОЛІССЯ" - 2010, 92 с.

Игорь Горин.

"Мне как молитва эти имена От Баха до Рихтера"

Санкт-Петербург, 2007

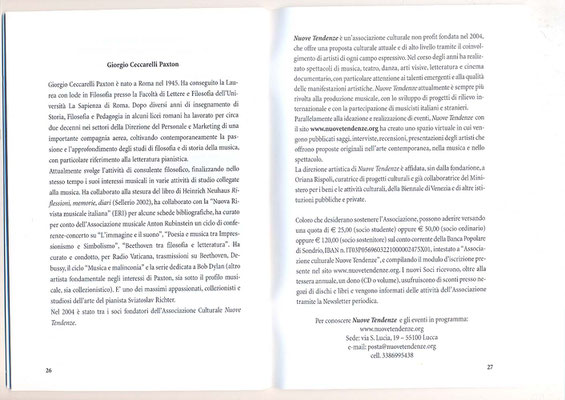

Джорджио Чеккарелли Пакстон.

Sviatoslav Richter ovvero La purezza della musica (на итальянском языке).

Nuova Tendenze Edizioni 2010.

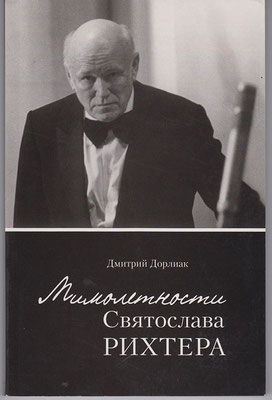

Д.Дорлиак. «Мимолетности Святослава Рихтера».

ИПЦ «Художник и книга», М.:2005, 106 с.

В.Чинаев.

«Музыка России». Альманах, вып.9.

С.Рихтер

М.: «Советский композитор», 1991, с.107-120.

Андрей Вознесенский.

Андрей Вознесенский. «Мне четырнадцать» (фрагмент)

Юрий Нагибин

Из книги «Вечная музыка».

Московские гнезда. В Нащокинском переулке.

«Ночной Марсель в притоне “Трех бродяг”»

Встречи с Генрихом Нейгаузом

Изд-во ВЗОИ. М.: 2004.

Вера Прохорова

Четыре друга на фоне столетия.

Рихтер, Пастернак, Булгаков, Нагибин и их жены.

Мемуары в письмах и воспоминаниях.

Игорь Оболенский

Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие.

Издатель АСТ, 317 с.

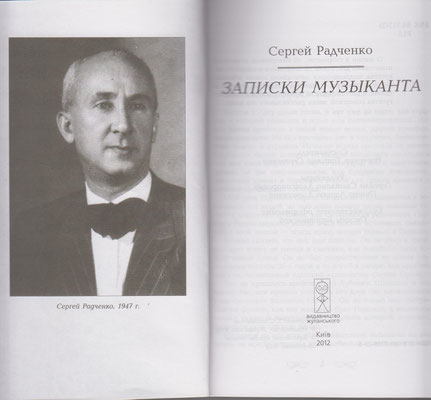

Сергей Радченко

«Записки музыканта»

Видавництво Жупанського. Київ: 2012.

Фрагмент из книги.

Екатерина Поспелова

"Что видно с балкона" Сборник рассказов.

Издательство za-za.

Про Святослава Рихтера

фрагмент из книги.

Валентин Семенович Максименко:

«Семья С.Т.Рихтера и Одесса» (Одесса, "Астропринт", 2001, 59 с.),

«Святослав Рихтер. Страницы одесские и не только» (Одесса, "Астропринт", 2003, 207 с).

Карл Расмуссен.

"Святослав Рихтер" (на английском язіке).

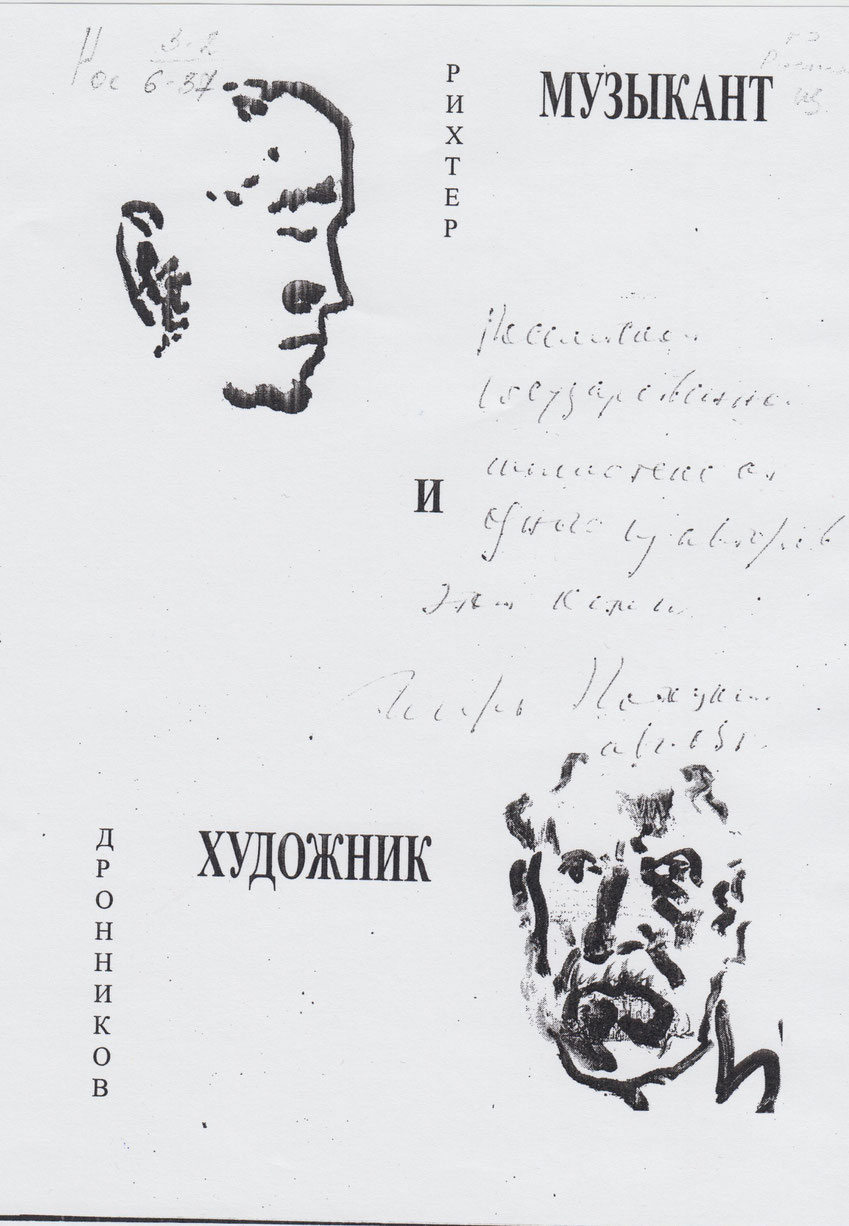

Музыкант Рихтер и художник Дронников / [текст И. Потоцкий, Н. Дронников ; рис. Н. Дронников]. - Одесса : Друк, 2008. - 67, [2] с. : ил.

С. С. ПРОКОФЬЕВ И Н. Я. МЯСКОВСКИЙ/ Переписка

ВСЕСОЮЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР», Москва 1977

Кирилл Виноградов. "У Генриха Густавовича в классе" («Вспоминая Нейгауза», издательский

Дом «Классика-ХХI», 2007),

фрагмент.

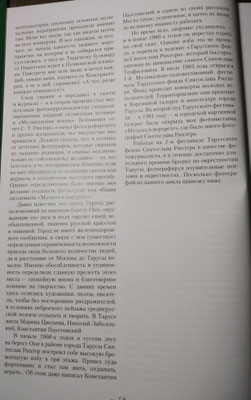

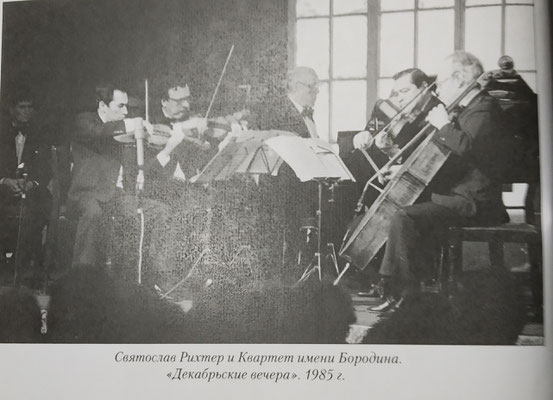

Рихтер, Святослав Теофилович (20.3.1915, Житомир, — 1.8.1997, Москва). Русский пианисте немецкими корнями. Детство и юность провел в Одессе, где учился у своего отца, пианиста и органиста, получившего образование в Вене, и работал концертмейстером оперного театра. Свой первый концерт дал в 1934. В возрасте 22 лет, формально будучи самоучкой, поступил в Московскую консерваторию, где учился у Нейгауза. В 1940 впервые публично выступил в Москве, исполнив 6-ю сонату Прокофьева; впоследствии стал первым исполнителем его 7-й и 9-й сонат (последняя посвящена Р.). В 1945 выиграл Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. С первых же шагов на профессиональном поприще воспринимался как виртуоз и музыкант исключительного масштаба. В 1940—50-х годах власти не выпускали Р. за пределы СССР и стран советского блока; лишь в 1960 он сенсационно дебютировал в Финляндии и США, а в 1961—62 — в Великобритании, Франции, Италии и Австрии. По инициативе Р. были учреждены фестивали Музыкальные празднества в Турени (1964) и Декабрьские вечера (1980), а также музыкальный фестиваль в Тарусе (проводится с 1993). Последние 10-15 лет Р. предпочитал выступать в небольших залах провинциальных городов. Последний концерт Р. состоялся в Любеке спустя 10 дней после его 80-летия.

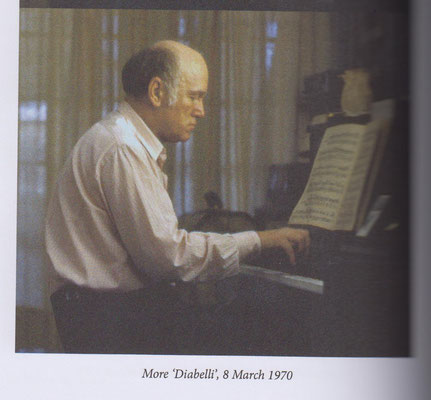

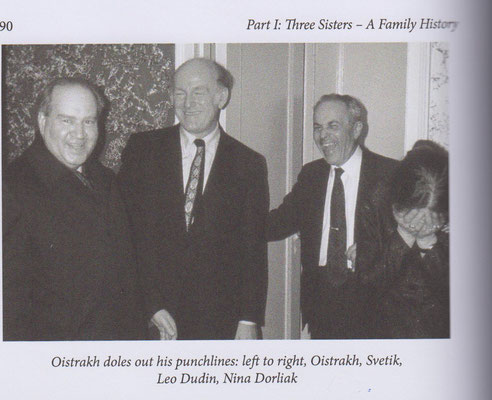

Для нескольких поколений советских и российских музыкантов и любителей музыки Р. был не только выдающимся пианистом, но и носителем высочайшего артистического и нравственного авторитета, олицетворением современного универсального музыканта-просветителя. Огромный репертуар Р., расширявшийся вплоть до последних лет активной жизни, включал музыку разных эпох, от «Хорошо темперированного клавира» Баха и сюит Генделя до Концерта Гершвина, Вариаций Веберна и «Движений» Стравинского. Во всех репертуарных сферах Р. проявил себя как уникальный художник, сочетающий абсолютную объективность подхода к нотному тексту (тщательное следование авторским указаниям, уверенный контроль над деталями, избегание риторических преувеличений) с необычайно высоким драматическим тонусом и духовной сосредоточенностью интерпретации. Высшие достижения Р.-солиста связаны с музыкой особенно любимых им Гайдна, Шуберта, Шопена, Дебюсси и Прокофьева, а также Моцарта (отдельные концерты и сонаты), Бетховена (1-й и 3-й концерты, ряд сонат, 15 вариаций с фугой Е-dur, «Диабелли-вариации»), Шумана (Концерт, «Абегг-вариации», Токката, «Симфонические этюды», Фантазия, Юмореска, «Ночные пьесы», «Венский карнавал», различные миниатюры), Листа (оба концерта, некоторые этюды, Соната Н-moll и др.), Брамса (2-й концерт, сонаты, вариации, поздние пьесы), Мусоргского (непревзойденные «Картинки с выставки»), Равеля, Бартока (2-й концерт), Шимановского, Хиндемита, Шостаковича (прелюдии и фуги). Присущие Р. обостренное сознание ответственности перед искусством и способность к самоотдаче проявились и в его особой приверженности к ансамблевому исполнительству. На раннем этапе карьеры Р. его основными ансамблевыми партнерами были пианист, ученик Нейгауза Анатолий Ведерников (1920-1993), певица Нина Дорлиак (сопрано, жена Р., 1908-1998), скрипачка Галина Баринова (1910-2006), виолончелист Шафран, с 1949/50 до конца 1960-х — Ростропович (их в своем роде совершенная, подлинно классическая совместная работа — все виолончельные сонаты Бетховена). В 1960-х Р. выступал в фортепианном дуэте с Бриттеном, исполняя не только его музыку, но и произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Дебюсси. Среди певцов, которым он аккомпанировал в 1960-80-х, — Фишер-Дискау («Прекрасная Магелона» Брамса, песни Шуберта и Вольфа) и Шрайер («Зимний путь» Шуберта). В 1966 началось содружество Р. и Ойстраха; в 1969 они осуществили премьеру Скрипичной сонаты Шостаковича. Р. был частым партнером Квартета им. Бородина и охотно сотрудничал с музыкантами более молодого поколения, в т. ч. с Каганом, Леонскои, Гутман, Башметом, Кочишем, пианистами Василием Лобановым (р. 1947) и Андреем Гавриловым (р. 1955). Искусство Р. как солиста и ансамблиста увековечено в огромном количестве студийных и концертных записей, сделанных с 1946 по 1994.

Лит.: Б. Монсенжон. Рихтер. Диалоги. Дневники (М., 2002),

Ю. Борисов. По направлению к Рихтеру (М., 2003);

Чемберджи. О Рихтере его словами (М., 2004);

Святослав Рихтер «О музыке» (М., 2007).

Аджемов К. Незабываемое. М.: Музыка, 1972. С. 88-103.

Святослав Теофилович Рихтер

Осенью 1937 года в Московской консерватории заговорили об исключительно одаренном пианисте, поступившем в класс Нейгауза. Он удивил взыскательных профессоров исполнением таких сложнейших сочинений, как соната Бетховена соч. 101 и Четвертая баллада Шопена.

Святославу Рихтеру было тогда 22 года. Он приехал из Одессы, где талант его формировался под руководством отца. Как-то в перерыве между лекциями в толпе молодежи, заполнявшей площадки учебного корпуса консерватории, мне впервые встретился этот обаятельный молодой человек. Высокий, стройный, порывисто устремленный, он легко сбегал по лестнице, беседуя с товарищами. С первого взгляда запомнилось его лицо — высокий лоб, приветливая улыбка. Невольно я остановился, чтобы приглядеться к этому интересному человеку. Но Рихтер проскользнул мимо меня так же стремительно, как появился.

Уже в годы учения Рихтер выделялся незаурядными познаниями в области музыки и музыкальных стилей. Помнится, на вопрос одного своего сверстника о темах струнных квартетов Бетховена (обычно пианисты не слишком хорошо знакомы с квартетной литературой) Рихтер сразу же напел эти темы...

Выступления молодого музыканта на студенческих вечерах класса Нейгауза приносили ему все новый и новый успех. Очень интересно играл он Фантазию Шумана, сонату Листа, прелюдии Рахманинова. Не только музыканты откликались на эти выступления. Как-то профессор Цинговатов, известный литературовед, приглашенный в консерваторию вести курс русской литературы для аспирантов, рассказывал о впечатлении, произведенном на него игрой молодого Рихтера. Цинговатов несколько раз повторил: «Святослав всех заслонил, он выше всех пианистов. Я все понимаю, когда слушаю его, даже самые сложные построения звуков».

Любя театр, я не раз встречал Рихтера на спектаклях. Хотелось познакомиться с ним. Однажды мы оказались вместе в очереди, выстроившейся у театра Вахтангова, где труппа Малого театра выступала с инсценировкой «Евгении Гранде» Бальзака. «Сколько в этом человеке внутреннего изящества, как содержателен он», — подумалось мне после нескольких фраз, которыми мы обменялись.

В конце 1940 года Московская филармония привлекла Рихтера для участия в концертах. Помню, что при первом своем выступлении с симфоническим оркестром в Большом зале Московской консерватории, пианист играл си-бемоль- минорный концерт Чайковского. Масштабность, сила, властность в состязании с оркестром вызвали в аудитории чувство восторга перед солистом. Многие уже слышали о молодом питомце Нейгауза и спешили друг перед другом выразить восхищение засиявшим новым ярким: талантом.

«Действительно, какая силища в этом музыканте», — думалось мне. Возникали и критические замечания. Мне казалось, что кантилена у пианиста суховата, а звучанию недостает тембрального богатства, широты палитры, которыми чаровали нас в то время Софроницкий, Игумнов, Нейгауз. Звуковая сторона игры Рихтера далека от совершенства, но странно — это не влияет на силу воздействия его исполнения. ..

Впоследствии долгое время это ощущение не покидало меня.

Ближе познакомились мы в годы войны. Рихтер оставался в Москве и часто выступал на радио. Из редакции музыкального вещания, где я работал, звонили Нейгаузу, в квартире которого Рихтер часто бывал, а то и жил. Святослава Теофиловича просили сыграть Бетховена (к примеру, двухчастную сонату соч. 90, «укладывавшуюся» в четырнадцать минут, отведенные для музыки); или Чайковского (Большая соната), Листа (этюды высшего исполнительского мастерства, ноктюрн, фрагменты из «Годов странствий»); или Шопена, Шумана, Рахманинова. Играл он всегда с неподдельным горением, как-то значительно. Даже в тех случаях, когда в программу включалось сочинение не из ранга шедевров, пианист достигал высокой художественности. Не забыть трогательно-взволнованного исполнения Рихтером ми-минорной сонаты Грига. Эту передачу слушал А. Ф. Гедике — поклонник творчества норвежского композитора: «Слава-то как сыграл сонату Грига — поэзия!»...

Принял участие Рихтер в исторически памятном концерте, состоявшемся в канун 7 ноября 1941 года после торжественного заседания в честь 24-й годовщины Октября. Заседание и концерт проходили в помещении станции метро «Маяковская» (немецкие войска находились в непосредственной близости от Москвы). Пели ведущие солисты Большого театра, среди инструменталистов был Рихтер.

В Колонном зале Дома Союзов Всесоюзное радио проводило открытые концерты, транслировавшиеся по основной программе. Наряду с известными артистами в них принимали участие и молодые музыканты. Как-то Рихтер выступил в концерте цикла «Мастера искусств» с нежно-печальным си-минорным вальсом Шопена и бурно-стремительной тарантеллой Листа «Венеция и Неаполь». Публика восторженно встретила пианиста. Меня поразила целеустремленная подготовка Рихтера к этому выступлению. Не обращая внимания на окружавших, в артистической, заполненной служащими Колонного зала, артистами, редакторами, пианист разыгрывался перед выходом на эстраду, повторяя отдельные трудные куски из «Симфонических этюдов» Шумана. Многие с удивлением переглядывались, но не роптали — столько непосредственного горения было в этом разыгрывании Рихтера.

В Колонном зале пианист неоднократно выступал в годы войны и позже с фортепианными концертами. Особенно ярко, помнится, прозвучали у него Первый концерт Чайковского в ансамбле с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио под управлением Константина Иванова и Второй концерт Рахманинова в программах Голованова. В другой раз он играл Первый концерт Прокофьева, играл с огромным подъемом, безраздельно захватив публику. Слушатели не хотели отпустить пианиста с эстрады и аплодировали так долго, что нарушили хронометраж передачи; трансляцию произведений, следовавших по программе вслед за прокофьевским концертом, пришлось отменить. Редакция получила тогда не одно письмо с выражением благодарности пианисту; многие просили повторить концерт.

Как-то, готовя очерк о Рихтере, мы попросили пианиста рассказать о себе. Ему явно не хотелось давать интервью, но все же несколько скупых слов он тогда произнес...

Его родина — Украина, город Житомир.

С первых лет сознательной жизни он потянулся к искусству, к нотам, к книгам. Восьми лет начал сочинять пьески для фортепиано, рисовал, много читал. Проигрывал клавиры опер, мечтая стать оперным дирижером. Пятнадцати лет поступил в кружок оперной самодеятельности при Одесском клубе моряков, разучивал оперные партии с участниками кружка. По окончании школы был принят в Одесский театр оперы и балета концертмейстером, работал с дирижером С. А. Столерманом. Он продолжал также свои фортепианные занятия. Первое выступление Рихтера в Одесском клубе инженеров с исполнением шопеновской программы определило его дальнейший путь.

«А потом я приехал в Москву и поступил в класс Генриха Густавовича Нейгауза», — закончил свой краткий рассказ Рихтер...

Первые же сольные выступления Рихтера в Москве привлекли к его искусству самую широкую аудиторию. Особенно запомнилось мне вдохновенное исполнение Седьмой сонаты Прокофьева, сыгранной пианистом в начале 1943 года (он явился первым исполнителем этого выдающегося сочинения). В сороковых годах Рихтер предпринял свою первую концертную поездку, выступив с клавирабендами во многих южных городах страны.

По окончании Великой Отечественной войны в 1945 году состоялся Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей.

В заполненном до отказа Малом зале консерватории слушали пианистов. Жюри, как обычно, располагалось на балконе. В партере можно было увидеть немало известных музыкантов. Тон, как всегда, задавала звонкоголосая молодежь.

Помню особую настороженность публики перед выступлением Рихтера. Он заметно волновался. Неожиданно погас свет. На эстраду вынесли свечи. Рихтер весь отдался музицированию. Он играл две прелюдии и фуги из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха — до-диез-мажорную (третью) и си-минорную (двадцать четвертую). Прозрачная ткань до-диез мажорной прелюдии, радостное движение фуги, подобное светлому хороводу трех голосов... Но вот началась торжественно-скорбная си-минорная прелюдия и фуга — самая протяженная пьеса баховского цикла, бескрайняя по дыханию, философски значительная. Неторопливо раскрывалась гениальная музыка, в служителе которой каждый присутствовавший чувствовал человека высокой души и сердца... Исполнение запомнилось навсегда.

Когда много лет спустя мне довелось увидеть Кёльнский собор, по ассоциации с этим чудом готики вспомнилось мгновение, о котором я пишу, — Рихтер играет си-минорную прелюдию и фугу Баха...

Столь же исключительной, хотя совсем иной по звучанию, оказалась передача Рихтером этюда Листа «Дикая охота». Здесь перед нами был исполнитель-титан, казалось созданный для воплощения могучей романтической фрески. Предельная стремительность темпа, шквалы динамических нарастаний, огненный темперамент... Хотелось схватиться за ручку кресла, чтобы устоять перед дьявольским натиском этой музыки...

На третьем туре в Большом зале консерватории Рихтер исполнил Первый концерт Чайковского. Это было 29 декабря 1945 года. Искусство пианиста было отмечено Первой премией[1]. Успех был огромный. А. В. Нежданова находилась в числе членов жюри конкурса. «Я бы особую сверхпремию присудила Рихтеру. Слушаю его и вспоминаю Сергея Васильевича Рахманинова», — говорила Нежданова.

С тех пор каждое выступление Рихтера неизменно превращается в художественное событие, увлекающее широчайшую аудиторию. Уже три десятилетия мы слушаем пианиста. Все новые и новые образы присоединяются к галерее рихтеровских созданий (к счастью, очень многие исполнительские шедевры пианиста увековечены звукозаписью).

На первых же порах интенсивной концертной деятельности Рихтера отчетливо проявилось направление его творчества — музыкальное просветительство. Опираясь на свой могучий талант и феноменальную память, он не знает пределов расширению репертуара. С поистине сказочной быстротой подготавливает к исполнению все новые и новые программы. Особый секрет дарования Рихтера заключается в умении самое сложное сделать доступным восприятию широчайших кругов. Здесь ведущее место в его искусстве занимает интеллект, точность и четкость артистических концепций, стремление к наибольшей ясности трактовки.

«Как все ясно, когда играет Рихтер. Он мне, немузыканту, раскрывает тайны композиции и делает понятным все развитие», — говорит один из горячих почитателей пианиста художник В. Н. Горяев...

Искусство Рихтера подлинно демократично. Он не снижает требований к слушателю, обращаясь к нему как к равноправному участнику музицирования, не развлекая его, не подлаживаясь и не заискивая.

Уже в первых концертах, если программа была насыщенной, требовавшей большой сосредоточенности и внимания аудитории, Рихтер не играл на бис. Вовсе не исполнялись им пьесы бравурного стиля, широко бытовавшие тогда в концертах пианистов, — ни рапсодии Листа, ни вальсы Штрауса, ни полька Рахманинова, ни «Наварра» Альбениса.

С первых же шагов своей артистической жизни Рихтер сторонится транскрипций, считая, что подлинник всегда выше переложения. На моей памяти он лишь дважды «нарушил» это правило, сыграв как-то «Лесного царя» Шуберта—Листа, а в более поздние годы — вальс Золушки и Принца из балета Прокофьева.

Даже искушенных музыкантов Рихтер постоянно знакомит с целым рядом сочинений, десятилетиями не звучащих в концертных залах. Многие из них незаслуженно забыты, другие слывут невыигрышными для исполнения. Но странное дело — прикосновением таланта Рихтера они возвращаются к жизни. Им благоговейно внимает современный слушатель. Много-много навсегда, казалось, умолкнувших сочинений пробуждено артистом: фа-диез-минорная соната Брамса, ре-минорная соната Вебера, «Раздумье о мертвых» и «Серые облака» Листа, концертштюк и марши Шумана, «Джинны» Франка, концерт Дворжака, целый ряд опусов Шуберта, Чайковского, Глазунова. ..

Не забыть, как однажды в конце сезона в Малом зале консерватории, пианист играл .совершенно незнакомое тогда у нас обаятельное сочинение Пуленка «Aubade» — «Утреннюю серенаду» — в ансамбле с восемнадцатью оркестрантами. В другой раз, выступая в зале имени Чайковского, Рихтер открыл нам Второй фортепианный концерт Бела Бартока. Играл его с покоряющей силой.

Не раз приходилось удивляться творческой смелости артиста. Однажды Рихтер пригласил меня на концерт для студенческой аудитории в только что тогда законченном новом здании Московского университета на Ленинских горах. Пианист наметил для встречи с молодежью отнюдь не облегченную программу — «Серьезные вариации» Мендельсона, сонату ля мажор Шуберта (соч. 120) и Восьмую сонату Прокофьева.

В большом актовом зале собралось несколько сот студентов. Судя по разговорам окружавших меня молодых физиков и математиков, я понял, что они отнюдь не завсегдатаи клавирабендов. Лишь авторитет Рихтера привлек их на этот вечер. Как они будут слушать?

Зал притих, когда на эстраду быстрым шагом вышел концертант. Начались «Серьезные вариации». Дивная, такая человечная ре-минорная тема, порывы чувства, лиризм песенной вариации, ре-мажорпый хорал с его торжественным, как будто органным звучанием, трепетные заключительные страницы.

Рихтер создал свой неповторимый стиль исполнения Шуберта. Целый цикл сочинений венского гения в его интерпретации явился в свое время подлинным откровением и пробудил повсеместно широкий интерес к шубертовскому фортепианному наследию. В тот вечер он играл студентам поэтичную ля-мажорную сонату. Искренний лиризм, неясные порывы души, нежная печаль и безудержное веселье...

Соната Шуберта особенно понравилась молодежи. Хорошо помню радостное возбуждение публики, горячо благодарившей пианиста. Когда же во втором отделении Рихтер играл Восьмую сонату Прокофьева — произведение куда более сложное для восприятия, чем пьесы Мендельсона и Шуберта, — аудитория внимала артисту с полным доверием. После концерта Рихтер, как обычно, строжайшим образом оценивал свое исполнение. Далеко не все удалось ему, как он того хотел. Критиковал акустику зала, не предназначенного для концертных выступлений...

«А знаете, как слушали! Как непосредственно выражали свою оценку музыки. Это дорогого стоит», — заметил я.

В другой раз я присутствовал на концерте Рихтера в Доме Советской Армии, где перед внимательной аудиторией офицеров пианист, среди других сочинений, играл си-минорную сонату Листа. Как его слушали, как благодарили! Сколь многие, верю, после того вечера почувствовали величие и красоту музыки, потянулись к ней... Нет числа подобным выступлениям Рихтера, подтверждающим высказанную выше мысль о подлинно демократической направленности его искусства.

Одна из содержательных глав в жизни пианиста — его концерты в небольших городах. Я слышал восторженные рассказы о рихтеровских вечерах в Орле, в Калинине. Я знаю о сотнях писем, отзывов, откликов, дарственных надписей, адресов...

Знакомо мне и такое глубоко символичное приветствие, напоминающее о значении деятельности нашего артиста за рубежом. Гастролируя в 1961 году во Франции, Рихтер был приглашен в Ниццу для участия в празднествах в честь восьмидесятилетия Пабло Пикассо. Во Дворце спорта состоялся торжественный концерт. Пианист играл одно из своих любимых сочинений — Шестую сонату Прокофьева. На следующее утро во время встречи с артистами прославленный художник горячо благодарил нашего пианиста, поцеловал его и тут же на пригласительном билете набросал голубя (символическое изображение Пикассо голубя мира — целая эпоха в жизни искусства XX века), надписав: «Великому Рихтеру». Это было уже в тот период, когда Рихтер начал широко концертировать, объездив многие страны и города Европы, Азии, Америки.

B течение нескольких лет — с середины сороковых и в начале пятидесятых годов — мы ежедневно встречались со Святославом Теофиловичем, живя в одном и том же подъезде старого дома На Арбате. Рихтер соединил свою жизнь с другом моей молодости певицей Ниной Дорлиак. Святослав Теофилович был для меня и моей семьи просто Славой.

В маленькой квартире было тесно. Старая мебель. Стены увешаны портретами и семейными фотографиями. На книжных полках старинные издания. Русские классики. Много французских книг.

Около кабинетного рояля «Беккер» накопилась масса нот. Ноты и на пюпитре, и на закрытой крышке рояля. Окна двух небольших комнат глядят на старый арбатский двор, известный по знаменитой картине Поленова «Московский дворик». В нем сохранилась и старая церковка, и барский дом с мезонином, и старинные ворота.

В утренний час я захожу сюда. Рихтер еще не вставал. Он отдыхает после ночных занятий (Елена Фабиановна Гнесина разрешила пианисту работать в Институте имени Гнесиных сколько угодно в ночные часы, когда никто ему не будет мешать).

«Костя, послушайте, как шумно сейчас вокруг нас». Мы умолкаем. Действительно, отовсюду несутся звуки: захлопнулась дверь, кричат во дворе, из растворенных окон слышны голоса, радио доносит музыку...»

«А ночью — полнейшая тишина. Ничто, ничто не мешает». Выражение его лица вдумчиво-сосредоточенное. Оно совсем обычное — крупное лицо простого человека от земли. Вблизи вижу удивительные руки, огромные, тоже «от земли». Эти руки могут делать все — сильные, слаженные, настолько выразительные, что ими нельзя не любоваться. В них мощь и одновременно мягкость.

В то утро мы беседовали о литературе. Рихтер рассказывает о прочитанном романе Теккерея «Генри Эсмонд» — какая трогательно-прекрасная книга! Дает мне ее, велит не откладывая познакомиться с этим не столь известным сочинением английского писателя. Сожалеет, Что мало времени остается для чтения. Я знаю — он всегда желает самого полного общения с художественным явлением. Его мечта — прочитать все тома «Человеческой комедии» Бальзака. Слушая его, обнаруживаю, что знаю всего три-четыре романа из гигантской эпопеи.

Рихтер протягивает мне альбом, посвященный Эль Греко, говорит о своем увлечении художником. Какое гениальное мастерство композиции... Всматриваюсь в удлиненные лица, в глубину почти всегда грустно-сосредоточенных взоров. Краски Эль Греко даже в репродукции воздействуют как манящая сила жизни.

Часто при встречах с Рихтером мне вспоминались «Разговоры Эккермана с Гёте». Писатель призывал вновь и вновь смотреть картины больших мастеров (пусть в репродукции), чтобы поддерживать в себе чувство красоты. Не раз Рихтер дарил нам репродукции и фотоснимки картин старых итальянских мастеров, Дюрера и Кранаха, французских художников. Среди реликвий моего дома — подаренная им однажды замечательно выполненная репродукция картины Ренуара «Ложа».

Действительно, сколько в мире прекрасного, к чему человек должен идти повседневно, что он может узнать, а узнав, лучше творить, глубже чувствовать жизнь. Почти всегда думалось об этом после встреч с Рихтером.

Я знал, что пианист серьезно увлекается живописью и что сам он пробовал писать. Однажды попросил Рихтера показать его опыты.

Среди увиденных набросков и картин есть такие, которые запоминаются. Пристальный взор этого тонкого любителя улавливает в окружающей нас жизни много прекрасного и волнующего. Особенно удаются художнику картины природы и индустриальный пейзаж. Он видит его, чувствует его пульс и умеет по-своему передать.

Исключительная деликатность присуща Рихтеру. Она связана с какой-то замкнутостью и даже застенчивостью. Богатейший внутренний мир этого человека таится глубоко. У него всегда своя дума, свое затаенное.

Доброжелательно относится он ко многому в живописи, литературе, музыке. Слушая своих коллег, он нередко хвалит пианистов, которые отнюдь не симпатизируют ему самому. В этом сказывается объективность суждений музыканта. Но восторженный отзыв можно услышать от него очень редко. В этих случаях он употреблял немецкое слово «echt» (подлинно). Раз это было после «Сказа о каменном цветке» Прокофьева, другой — после фильма Феллини «La strada» («Дорога»)...

Как-то пианист высказал глубоко проницательное суждение о путях развития исполнительского искусства. Разговор зашел об одном высокоодаренном молодом пианисте, пленявшем лиризмом и импровизационно-свободной фразировкой в произведениях Шопена. Рихтер, ценя дарование юноши, отмечал, однако, что в наше время одни лишь эти качества не сформируют концертирующего артиста. Он говорил о необходимости уверенно-точного мастерства, некоей безотказности техники, без которой даже для высокоодаренного музыканта ныне большая эстрада немыслима. Сам Рихтер не раз сетовал, что он поздно пришел к роялю, к решению стать пианистом-концертантом. Это определило немалые трудности формирования его мастерства.

Работоспособности Рихтера нельзя было не удивляться. Помимо ночных занятий в Институте имени Гнесиных он много играл у преданной ему художницы А. И. Трояновской в Скатертном переулке. На Арбате мы также постоянно слышали, как Рихтер бесконечно отшлифовывал отдельные пассажи. Через этаж доносились к нам фрагменты из концертов Брамса и Рахманинова.

Слушая затем эти концерты с эстрады, невозможно было представить себе многотрудную, повседневную работу артиста. Казалось, что все выходит само собой, огромный подготовительный труд растворялся в совершенном владении сочинением. А ведь часто Рихтер бывал крайне неудовлетворен своей игрой, даже, казалось, терял веру в себя. В такие периоды он становился сумрачно-отрешенным, скрывался ото всех. К счастью, подобная депрессия проходила, и пианист снова погружался в напряженную работу.

Истинной радостью было слышать Рихтера в домашнем кругу. Так, однажды он сыграл для гостей Вторую сонату Шимановского — сочинение, только что им тогда разученное. Играл, как будто творя музыку, слушая и заставляя слушать каждый штрих сложной фактуры. В другой раз пианист познакомил со своей очередной работой, которую готовил длительное время. Это были прелюдии и фуги Шостаковича. Поразили ясность голосоведения, удивительное ощущение времени в протяженных разработках, тембральные противопоставления звучания... Когда Рихтер впервые исполнил прелюдии и фуги в Малом зале консерватории, его выступление было воспринято как откровение. Впоследствии пианист не раз исполнял их в своих зарубежных гастролях и тем самым открыл миру это выдающееся сочинение Шостаковича.

Вспоминается вечер, когда Рихтер играл своим гостям Дебюсси и Шопена. При звуках «Колоколов сквозь листья» нас словно окутала прозрачная пелена, все стало красивее, светлее, и долго еще, когда пьеса уже отзвучала, оставалось обаяние настроения. В той же интимной манере играл Рихтер баллады Шопена... Когда впоследствии французские газеты восторженно описывали концерт нашего пианиста в Париже, в обстановке, воссоздававшей музыкальные вечера эпохи Шопенa, — при зажженных свечах и в окружении зелени — вспомнилось это музицирование Рихтера, игравшего Шопена своим друзьям.

В более поздние годы пианист дополнял живое музицирование звукозаписью. Сколько интересных записей предлагал он нашему вниманию! Особенно запомнились вечера, когда нам открылось искусство Дитриха Фишера-Дискау — исполнителя Шуберта. Бархатно-теплое звучание баритона, проникновение в самый дух шубертовского мелоса, тончайшее мастерство легато и интонирования, когда мелос и слово неразрывны... (Впоследствии Рихтер составил ансамбль с этим изумительным немецким певцом.) Услышали мы однажды и запись обоих концертов Листа в исполнении самого гостеприимного хозяина и оркестра Лондонской филармонии под управлением К. Кондрашина. Запись эта — одна из самых прекрасных в фонотеке пианиста.

Как-то мы с Рихтером слушали радиокомпозицию по «Летописи моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова. Читал артист театра имени Вахтангова Лев Снежницкий. По ходу чтения звучала музыка. Студентки консерватории исполнили четырехручную сонату Мусоргского. Рихтер насторожился. Он не слышал ранее эту сонату и нашел сочинение симпатичным. Далее следовали сцены из «Псковитянки». С наслаждением внимал этой музыке Рихтер. Он знал оперу отлично. Ведь дирижерская деятельность в области оперного искусства была мечтой его юности, когда он работал концертмейстером одесской оперы. С юных лет накапливались его знания оперной литературы. В тот вечер, слушая «Псковитянку», мы прониклись эпическим духом оперы и, благодаря Рихтеру, лучше вслушались в музыку. Он оживленно пояснял, словно сам участвовал в исполнении.

Несколько лет спустя мы встретились в Большом театре на спектакле Латвийского театра оперы и балета «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Вновь я был поражен тем, как глубоко знает Рихтер партитуру этой оперы-легенды. После длительного перерыва «Китеж» впервые звучал в Москве, многое в постановке казалось примитивным, но в целом звучание оперы захватывало. Каждое замечание Рихтера было удивительно верным и основывалось на глубоком почтении к гениальному созданию Римского-Корсакова. Ему хотелось наибольшей точности. Он не прощал поверхностного переосмысливания содержания, тем более купюр.

Встречал я Рихтера и на «Сказке о царе Салтане», и на «Снегурочке».

Когда пианист исполняет фортепианный концерт Римского-Корсакова (отнюдь не лучшее его сочинение), все понимание и глубокое знание оперного (да и не только оперного) творчества композитора своеобразно сказывается на интерпретации, неизменно захватывающей аудиторию. Со временем я понял: Рихтер всегда тщательно, досконально изучает каждое исполняемое им сочинение, но при этом стремится к самому широкому охвату творчества данного композитора. Это помогает ему овладеть истоками стиля автора и добиться удивительной органичности интонирования.

Подобное же чувство возникает при слушании «Картинок с выставки» Мусоргского. Рихтеровское исполнение этого Сочинения буквально гипнотизирует образностью, масштабностью. Ничего не изменяя в теисте Мусоргского, пианист сообщает фортепианному звучанию многокрасочность симфонической палитры, фразировка же своей выразительностью приближается к произносимому слову (и в «Старом замке», и в «Двух евреях», и в эпизоде «С мертвыми на мертвом языке»). Не раз присутствуя при триумфальном исполнении «Картинок», я понимал, что талант и фантазия Рихтера и в данной интерпретации дополнены глубочайшим знанием творчества автора «Бориса Годунова» и «Хованщины».

Страстно любя музыкальный театр, Рихтер никогда не переставал обогащать свое знание оперной музыки. Помню, как однажды (это было в апреле 1957 года) он пришел в Большую студию Дома звукозаписи, когда давалась «Электра» Рихарда Штрауса в трансляционной записи, полученной с 1 фестиваля «Флорентинский май». Опера исполнялась под управлением известного греческого дирижера Димитри Митропулоса.

В антракте я подошел к уважаемому гостю. Он был возмущен моим редакторским упущением. «Как можно давать эту запись, со столькими исполнительскими изъянами, вступают не вместе, поют неточно — это ужасно»... Я был смущен. Доверившись имени Митропулоса, включил запись в программу, не прослушав ее предварительно. Уже после этого вечера, сверяя исполнение с клавиром и отдавая себе отчет в неудовлетворительном исполнении, я понял справедливость разгневанности Рихтера.

Еще одно сильное впечатление навсегда связано для меня с искусством Рихтера. В день памяти глубокочтимой Ксении Николаевны Дорлиак — матери Н. Дорлиак — он для узкого круга друзей и знакомых покойной певицы исполнил по клавираусцугу музыкальную драму Вагнера «Парсифаль». В отдельных эпизодах к Рихтеру присоединялась на другом рояле пианистка Вера Шубина — друг семьи Дорлиак.

Комната погружена в полумрак. С первых же звуков вступления Рихтер заставляет услышать вагнеровский оркестр, а далее голоса действующих лиц, развитие драмы.

Исполнение возвышенно, строго, прекрасно.

Несколько часов, затаив дыхание, мы внимали этим волшебным звукам...

Пусть у читателя не сложится впечатление, что всегда и все выступления Рихтера оставляли подобное неизгладимое ; впечатление.

Труден путь артиста, и неминуемы неудачи, срывы. Нередко Рихтер играл далеко не в полную меру своего таланта, был перенапряжен, а то и как будто чрезмерно рассудочен.

Однажды в конце сезона, крайне утомленный беспрерывным концертированием, он играл в Малом зале консерватории «Прелюдию, хорал и фугу» Франка. Остановился и не смог закончить фугу. В другой раз неудачно сыграл «Мефисто-вальс» Листа, и лишь повторив пьесу на бис добился желаемого.

Я говорил об упорной работе пианиста над мастерством. Звуковая сторона игры лишь со временем приобрела в его искусстве то совершенство, которое ныне покоряет. То же относится к целому ряду иных моментов. Только длительный труд позволил пианисту блистательно играть многие этюды Шопена, хотя уже в начале своей деятельности он феноменально исполнял такие труднейшие пьесы, как Первый этюд Шопена или «Блуждающие огни» Листа. Сегодняшнюю идеальную выровненность мелкой техники (каждая нотка нежно звенит!) Рихтер тоже завоевывал годами труда. Певучесть мелкой техники, переливчатость и звонкость сообщают особое обаяние его интерпретации произведений Гайдна и Моцарта.

Еще в сороковых годах Рихтер полагал, что неминуем ренессанс старинной музыки, что

богатейшие сокровища инструментальной и вокальной музыки доромантической эпохи ждут своего нового рождения. Сам артист особенно большое внимание уделил Гайдну. Его исполнение цикла сонат Гайдна в пятидесятых — начале шестидесятых годов напомнило не только о красотах полузабытой музыки, но и о философской направленности творчества венского классика, воспевавшего чистоту человеческой души, искренне-наивную веру в преобразующую силу природы. Слушая сонаты Гайдна в целомудренно-бережной трактовке Рихтера, я неизменно тянулся к Руссо.

В более поздний период Рихтер стал особенно часто исполнять многие сонаты и концерты Моцарта. На родине композитора, в Зальцбурге, где я побывал в 1966 году, музыканты в один голос говорили, что Рихтер — самый правдивый и подлинный толкователь Моцарта.

Между концертами и упорным трудом пианист отдыхал, умел отвлекаться от напряженной работы. Еще в пятидесятых годах в цветущую пору весны и лета он задумал обойти окрестности Москвы на расстоянии нескольких десятков километров от города, очертить кольцо, начав его в одном месте, и после ряда переходов вновь вернуться к тому же месту с другой стороны.

О том, что Рихтер неутомимый ходок, было известно. Однажды, рассказывая ему о своем путешествии в Сванетию, я описывал трудную поездку на грузовике по Ингурской тропе от Зугдиди до Местии. Он слушал мои описания кавказской природы и так непосредственно заметил: «Зачем же на грузовике! Пешком нужно пройти, чтобы все увидеть». Сам он, живя в Гурзуфе, исходил немало крымских дорог.

Одно из звеньев подмосковного кольца мы прошли втроем — Рихтер, певец Олег Шумов и я. По Рижской дороге доехали до станции Павшино. Лодочник перевез нас на другой берег реки, и мы пустились в путь. Рихтер был хозяином группы, точно знал направление пути, всем распоряжался.

Он наслаждался открывшимися далями полей, жадно впитывал воздух, напоенный цветущими травами... По дороге мы осмотрели заброшенную церковку, шли опушками лесов, поднимались на холмы, спускались в долины. Говорили, а больше молчали, радуясь приволью. Через несколько часов пришли в район Крылатского, и когда подходили к автобусной остановке, Рихтер с нескрываемым сожалением остановил нас. Ему хотелось еще идти, не расставаться с природой.

Так же интересно было |на Истре, в одном из живописных уголков Подмосковья, где Рихтер отдыхал летом 1953 года. Он был в приподнятом настроении. На тенистой веранде читал гостям прозу Пастернака, рассказывал о творческих планах (то был период его влюбленности во Второй концерт Прокофьева), а затем повел нас по своим любимым тропам. Мы шли, завороженные лесом, светлыми полянами, пением птиц, теплым дыханием лета. Наш поводырь был предан этой природе всей силой души. Он подсмотрел эти уголки леса, эти тропки и открыл их своим друзьям. И все это было без доли позирования — естественно, как сама природа.

И в городе Рихтер умел отключаться от напряженности творческого труда. То ему приходила затея сыграть в домашней обстановке собственную пьесу, написанную еще в детские годы, то организовывались шарады и игры, неизменно увлекавшие гостей и самого хозяина, то устраивался шутливый маскарад... Но кончались эти недолгие интермеццо, и вновь Рихтер включался в труд.

С годами в искусстве Рихтера все отчетливее проявляется организующая сила ума, подчинение всех компонентов исполнительского творчества концепции. Пианист научился сдерживать свой огромный темперамент. Мысль — пытливая, значительная — руководит его исканиями.

Так, в новом исполнительском варианте Рихтер интерпретировал целый ряд сочинений своего репертуара. Многое в его трактовке поражало необычностью (например, очень медленный темп при исполнении отдельных частей бетховенских сонат). Одной из вершин его художественных исканий стало покорившее весь мир исполнение си-минорной сонаты Листа.

Многочисленные выступления пианиста с исполнением Первого концерта Чайковского под управлением разных дирижеров также демонстрируют все более ослепительное мастерство. В 1959 году он записал Первый концерт Чайковского в сопровождении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е. А. Мравинского. Эта запись — одна из лучших в фонотеке, посвященной искусству артиста. Но Рихтер продолжал совершенствовать исполнение концерта Чайковского. Запись этого сочинения в ансамбле с Венским филармоническим оркестром под управлением Герберта Караяна не повторяет знакомой трактовки. В этой записи ярко отражена упомянутая особенность, столь отличающая исполнение нашего артиста в последние годы — тяготение к медленным темпам. Непривычно замедленный темп на протяжении почти всего концерта сообщает развитию подлинную грандиозность. Во многих эпизодах переосмыслено интонирование. Каждое высказывание пианиста связано с высокой душевной настроенностью. Мы вслушиваемся в знакомое сочинение и, кажется, впервые «дослушиваем» каждый звук полностью. Фактура сочинения раскрывается объемно и ясно. Эта трактовка — результат длительных художественных исканий Рихтера. Слушая запись, нетрудно уловить особенность, присущую ныне Рихтеру, — склонность к предельному расширению исполнительского времени, при котором как бы укрупняется значение каждого нюанса, каждой интонации и в итоге всего содержания сочинения. В этом отношении искусство нашего пианиста сближается со школой выдающихся немецких дирижеров XX века. Апофеоз медленных темпов сообщает особую значительность музыкальному повествованию, развитию, выявлению музыкальной мысли.

Трудно представить, сколь популярен Святослав Рихтер во всем мире, как тянутся люди к его искусству.

Будучи однажды с группой советских туристов во Флоренции, я стал свидетелем курьезной сцены. Услышав русскую речь, одна пожилая женщина устремилась к нам с расспросами о нашем артисте. Будет ли он концертировать в Швейцарии — она заказала билет на его концерт в Женеве, так как в Италии не может попасть на выступления пианиста. А в Монте-Карло руководитель театра рассказывал о повышенном интересе публики к концертам Рихтера. «На этой сцене выступал Шаляпин, теперь будет Рихтер».

Как гордятся этой славой пианиста те, кто с первых шагов поверил в исключительность его таланта, кто помнит выступления молодого Рихтера с «Хорошо темперированным клавиром», кто присутствовал при его ослепительном исполнении концертов, «Годов странствий», этюдов высшего исполнительского мастерства и «Мефисто-вальса» Листа, цикла бетховенских сонат и вариаций, сонат Шуберта, Фантазии, концерта и фортепианных циклов Шумана, сочинений Брамса, Равеля, Дебюсси, Рахманинова; те, кому навсегда памятны вокальные вечера тонкого художника Н. Дорлиак в ансамбле с пианистом; те, кто слушал первое исполнение посвященной ему Девятой сонаты Прокофьева и других сочинений его любимого композитора. Всего не перечислишь.

Жизнь Рихтера в искусстве — это четверть века жизни нашей музыки.

В заключение очерка — два штриха из дорогих мне воспоминаний о нашей жизни на Арбате...

Рихтер заходит к нам и слышит, как студентка — моя ученица — играет Adagio cantabile из «Патетической сонаты» Бетховена. Останавливается около двери, из-за которой несутся звуки. «Какая музыка!» — с благоговением произносит он и прислоняется к двери, чтобы не помешать игре.

В другой раз мы с женой собираемся в театр на какой-то шекспировский спектакль. «Идти?» — Рихтер с недоумением смотрит на нас. Ради глубины шекспировского текста он готов простить даже недостатки исполнения. «Конечно, идти — Шекспир всегда хорош!»

Он страстно любит Бетховена, Шекспира, столь многое в искусстве, как вечные ценности художественной культуры человечества, явления жизни, которые нужно узнавать, постигать. .. Узнавать, не откладывая на завтра, чтобы успеть, чтобы не упустить мгновение.

Настала пора, когда Рихтер покинул старое Арбатское гнездо... Спустя годы и мы переехали из «Московского дворика». Житейские пути наши разошлись.

[1] Первая премия, наряду с Рихтером, была присуждена на этом конкурсе В. К. Мержанову, ныне профессору Московской консерватории..

Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 4. – М.:Музыка, 1976.

https://drive.google.com/file/d/13oXjFbcIEnTx6pVr0yX6G22H5EOiJE-z/view?usp=sharing

Г. Нейгауз

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УРОК И ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. БЕСЕДЫ С Б. ТЕПЛОВЫМ И А. ВИЦИНСКИМ (СТЕНОГРАММЫ)

Редакция и комментарии А. Вицинского

Показательные уроки Нейгауза, стенографическую запись которых предпринял Теплов в 1936—1939 годах, происходили в Центральном заочном музыкально-педагогическом институте повышения квалификации педагогов.

Уроки виднейших педагогов-исполнителей были одной из форм занятий по специальности, практиковавшейся институтом. Они пользовались большим; успехом у педагогов музыкальных училищ и школ и собирали многочисленную аудиторию.

Исключительно эрудированный в вопросах музыкального исполнительства и педагогики, Б. М. Теплов считал, что уроки лучших педагогов могут явиться чрезвычайно благодарным объектом изучения и обобщения художественно-педагогического опыта. По мнению Теплова, многие работы тога времени по фортепианной педагогике были абстрактны, недостаточно связаны с художественной практикой, несли на себе печать механицизма и страдали отсутствием живого духа музыки.

Осуществляя записи уроков, Теплов находил, что материал, который будет собран в результате фиксации всего того, что является содержанием урока, может в значительной мере стать основой для построения художественно полноценной и научно обоснованной фортепианной педагогики.

С наибольшей увлеченностью и систематичностью проводил уроки в беседы со слушателями Г. Г. Нейгауз. К его урокам никто не оставался равнодушным. Они обладали особой привлекательностью, благодаря необычайной живости и эмоциональной непосредственности реакции на все происходящее на уроке, глубине и художественной убедительности указаний и исполнительского показа, полемической заостренности и горячности речи.

С иронией говорил он о бесплодных методических теориях, берущих за основу законы механики или догматически трактующих те или иные двигательные приемы игры и т. п.

Г. Г. Нейгауза волновали встречавшиеся еще случаи отсталости методического мышления и педагогической практики у некоторой части педагогов, особенно периферийных.

Все это вызывало у Нейгауза потребность спорить, доказывать и пропагандировать те истины, к которым он сам пришел трудным путем.

Особенно частые и горячие возражения возникали у Нейгауза по поводу бытовавшей еще в педагогической среде установки, противопоставлявшей две стороны работы — техническую и художественную, при явной недооценке ведущей, определяющей роли понимания музыкально-образного содержания разучиваемых произведений.

Часто в различных вариантах он повторял мысль: «Все должно исходить из музыки, от ее понимания. Надо направлять внимание учеников в сторону музыки, и не просто музыки, а всего того, чем она живет, — в сторону чувств, душевных переживаний, мыслей. Если мы не направим внимание ученика в эту сторону, мы немногого добьемся. Цель, ясное понимание цели рождает средства».

Такие положения были исходными для всей системы педагогических взглядов Нейгауза, их он развивал и стремился распространять в среде музыкантов — педагогов и учащихся — на протяжении многих лет.

При редкой способности к прямому, доверительному общению с людьми, с аудиторией, Нейгауз не мог ограничиваться исполнительством и педагогикой. Потребность приносить пользу любимому делу и общительность натуры порождали интенсивную деятельность в виде лекций, бесед, открытых и. показательных уроков, докладов, многочисленных статей — словом, всех доступных форм пропаганды своих прогрессивных педагогических и художественных воззрений.

Эта широкая просветительская деятельность замечательного пианиста еще не получила должного освещения и оценки, хотя по своей активности, она была в 30-е и 40-е годы, вероятно, беспримерной. Резонанс ее в музыкально-педагогических кругах был очень значителен. Завершением этой деятельности, в известном смысле, явился выход в свет его книги «Об искусстве фортепианной игры» (М . 1-е изд. — 1958).

В архиве Б. М. Теплова находилось больше десяти записей показательных уроков, лекций и бесед Г. Г. Нейгауза, большинство из которых представляет исключительный интерес и ценность. И лишь некоторые совершенно не могут быть использованы из-за очень низкого качества стенограмм ’.

В данном сборнике вниманию читателей предлагаются записи: показательный урок с С. Рихтером, бывшим тогда студентом первого курса Московской консерватории, и лекция, состоявшаяся вместо урока с неожиданно заболевшим учеником. Урок с С. Рихтером был 3 декабря 1937 года, лекция — 19 декабря 1938 года.

Беседы с выдающимися советскими музыкантами-исполнителями, так же как и записи показательных уроков, проводились по инициативе и при участии проф. Б. М. Теплова, который заранее продумывал их тематику и своими вопросами направлял эти беседы.

Начало этой работы относится к 1944 году, когда состоялись первые встречи Теплова и его сотрудников с К. Н. Игумновым, Г. Г. Нейгаузом.

В последующие годы (до 1948 г.) беседы с вокалистами продолжал вести Д. Л. Аспелунд, а с пианистами, значительно расширив их круг,— автор этих строк.

1 Стенограммы были переданы мне, как одному из бывших сотрудников Б. М. Теплова, работавшему под его руководством ряд лет в Институте психологии Академии педагогических наук РСФСР. В настоящее время отредактированные стенограммы находятся в архиве научных работ Московской консерватории.

Публикуемая в сборнике беседа с Нейгаузом состоялась 29 ноября 1944 года, незадолго до его концерта.

В этой беседе Нейгауз рассказал свою музыкальную биографию и ответил на многие другие вопросы, связанные с его исполнительской и педагогической деятельностью.

За прошедшие годы многие факты этой автобиографической повести стали уже известны из книги самого Нейгауза и статей о нем. Тем не менее данная стенограмма обладает несравненной полнотой сведений о сложном пути становления замечательного художника и представляет материал исключительой ценности.

Качество стенограмм потребовало значительной работы по их редактированию и литературно-стилистической правке. В отдельных случаях возникла необходимость в некотором сокращении и перегруппировке материала.

Цитаты, которые приводит Нейгауз, сверены по последним изданиям книг.

А. Вицинский

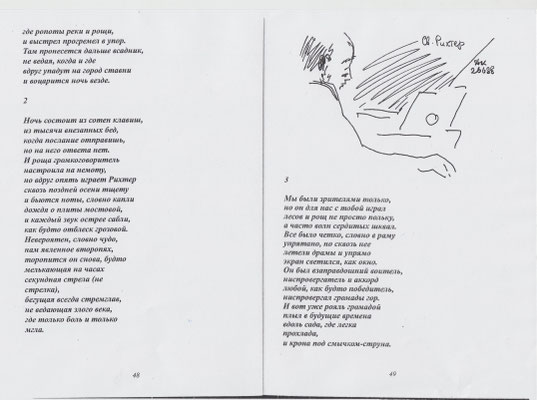

Г. Г. Нейгауз. Сегодня мы услышим две сонаты Бетховена. Сперва будет исполнена Соната B-dur op. 22, в четырех частях. Исполнит ее студент первого курса консерватории Рихтер. Причем это произведение мы с ним не проходили, это его самостоятельная работа. Затем Рихтер исполнит Сонату As-dur op. 110 Бетховена; над этой сонатой мы с ним работали. (С. Рихтер играет Сонату B-dur op. 22 Бетховена.)

Вероятно, многие из вас, товарищи, проходят эту сонату со студентами училища и хорошо ее знают. Прослушать ее в исполнении очень одаренного студента вуза, я думаю, вам было интересно.

Вы, вероятно, заметили, что у Рихтера в исполнении было много активной напряженности; он играл очень энергично, иногда слишком сжато и жестко. Я об этом думал, когда Рихтер ко мне приходил домой, где он занимался, разучивая сонату. Уже тогда я заметил, что он многое играл излишне громко и напряженно, и меня это немного беспокоило, несколько тревожила такая его направленность.

Святослав Рихтер — настоящий музыкант, прекрасно понимает музыку, сам сочиняет. С талантливыми людьми я меньше занимаюсь вопросами приемов игры, чем с менее талантливыми, так как более талантливые ученики эти приемы находят непосредственно сами.

Я подумал о том, что Рихтеру полезно дать вещь, которая требует большой мягкости и гибкости, тонкости звука. С этой целью я дал ему пьесу Дебюсси, и он, несмотря на кажущуюся жесткость своих приемов, сыграл эту вещь превосходно именно в смысле звука и владения фортепиано. Тут это исходило из совершенно другого образа, из самой музыки, и, несмотря на присущие пианисту мужественные приемы, оказалось, что он пьесу Дебюсси сделал очень хорошо.

Это поучительно именно в том отношении, что чем больше человек музыкально одарен, тем он самостоятельнее, своими индивидуальными, обусловленными его артистической организацией приемами может решать разнообразные звуковые задачи.

Часто приходится слышать такое мнение: скрипачи, например, говорят, что такими-то приемами может играть только Крейслер. Как будто эти приемы противоречат общепринятому пониманию скрипичной техники, — то есть имеется в виду, что эти приемы настолько своеобразны и неповторимы, что не могут служить образцом и являются как бы исключением из правил. Действительно, чем талантливее ученик, тем у него своих особых, индивидуальных приемов больше. Конечно, я буду добиваться от Рихтера более экономной траты энергии и большей мягкости, но я не буду как с ним, так и с другими учениками, находящимися на том уровне, какой преобладает у меня в классе сейчас, отдельно заниматься приемами. Это один из моих важнейших принципов. Характерный пример я уже привел здесь с исполнением Рихтером пьесы Дебюсси.

Когда у меня в классе были совсем мало одаренные ученики — так как и я когда-то в Тифлисе начинал заниматься с малоталантливыми учениками, — для того чтобы «смягчить» руки учеников, играющих вообще с большим трудом и напряжением, я заставлял их проделывать ряд упражнений, приводящих к полному освобождению всего тела. И удивительная вещь: некоторые ученики были так напряжены (что было связано почти всегда с малыми музыкальными способностями) и эта жесткость у них была настолько велика, что когда я заставлял их спокойно и свободно опустить кисть на клавиши и опять ее поднять и как будто мысленно углубить звук, то в это время у них кисть дрожала — очень интересное физиологическое явление, — настолько такое состояние было для них непривычно. Вероятно, некоторые из вас это замечали как признак напряжения.

Это является примером диаметрально противоположным тому, что мы сейчас видели и слышали. Здесь будет идти работа от музыки. Некоторые моменты у Рихтера получаются немножко жестко, потому что какой-то прием главенствует, находясь не в полном соответствии с музыкой. Вот в этом месте из первой части, например. (Играет — см. пример 1.)

Всякий прием в отдельности может быть хорош, если он соответствует музыкальной цели, звуковой задаче. Я знаю много разумных педагогов, которые считают, что самое лучшее состояние и положение руки такое, которое легче всего изменить. Но встречаются еще догматики, и среди них такие уважаемые музыканты, как, например, Э. Розенов, который гово-

рил, что идеальное положение руки только такое, когда от 5-го пальца можно провести прямую линию. Но ведь это чистейшая метафизика, потому что такой статики ни в процессе игры, ни в жизни вообще не бывает и не должно быть. Словом, обращаться с рукой надо как с чем-то совершенно подвижным, гибким, живым.

Большой ошибкой многих методических трудов являются вот такие утверждения о неких идеальных положениях, приемах, поворотах руки, и я всегда борюсь с этими тупыми механистическими представлениями, так как это ничего ученику для познания фортепианной игры и музыки не дает, ничему не помогает. Мы знаем, что Шопен протестовал против так называемого «уравнивания пальцев», он утверждал: пусть каждый палец сохраняет свою индивидуальность, свои различия с другими пальцами, так как этими различиями очень хорошо можно пользоваться. Педагоги того времени — впрочем, как и до сих пор многие — считали, что особенности и силу пальцев требуется прежде всего уравнивать, а пальцы ставить на клавиатуре по линеечке.

Пальцы, в сущности, являются не силовыми (мускульными) станциями, а чаще всего передаточными пунктами, опорами, которые выдерживают разный вес, и в этом смысле они одинаково сильны. Но никогда 4-й палец не будет таким сильным, как 1-й, который расположен совершенно отдельно и может двигаться обособленно.

Утверждение Шопена тем интересно, что уже в то время он был против этой тупой механистики. Очевидно, такое механистическое понимание у некоторых педагогов — неизбежное зло, с которым всегда приходится бороться. Но, когда Брейтгаупт пишет, что пальцев вообще нет, а есть свобода вращательного движения2, — то это тоже ерунда, так как существует жесткость и упористость пальцев, которыми, например, играет Рихтер и которые часто бывают нужны. Таким образом, ни одного механического свойства руки нельзя ставить во главу угла, а надо, я уверен, исходить из тех основных положений, о которых я говорил сейчас. Так я думаю.

Вернемся теперь к исполнению сонаты. Повторите связующую партию первой части сонаты. (Рихтер играет.)

Вот какое у меня есть возражение: на мой взгляд, это слишком энергично. Это связующая партия перед второй темой, и мне кажется, что она должна звучать не так громко и энергично. В звуке тут есть что-то очень струнное. Ведь всякую сонату Бетховена можно себе представить в виде симфонии, и в инструментовке этот пассаж не звучал бы так энергично. Эго будет звучать мягче, с очень ясными акцентами. Попробуйте сыграть это все немного мягче. (Рихтер играет.) Кроме того, это должно быть очень ритмично.

Во второй теме с учениками бывает очень трудно добиться настоящего pianissimo в конце. Сыграйте еще раз вторую тему. (Рихтер играет — см. пример 2):

2 См.: Брейхаупт Р. Естественная фортепианная техника. с. 57—64 (примеч. редактора).

Сейчас мне очень понравилось. Он совершенно правильно сыграл это место.

Иногда в первой части было слишком много педали. Она должна здесь быть очень прозрачна, а не «замазывать» ткань. Во многих местах ее нужно лишь слегка тронуть, чтобы попользовать в нужной мере для правой руки, для мелодии.

В Менуэте также нужно брать меньше педали.

Об Adagio. Там есть в заключении первой темы акценты sforzando на третьих восьмых. В нотах у Рихтера это напечатано неточно.

Если вы будете проходить это Adagio с учениками, то обратите их внимание на гармонии в начале разработки (с такта 31), которые сравнительно редко встречаются у раннего Бетховена. И надо объяснить ученикам, в чем тут дело, как образуются эти гармонии с задержаниями.

В исполнении последней части требуется немного больше непринужденности, и затем, на мой вкус, это рондо было сыграно слишком быстро. Попробуйте повторить первые фразы, начало. (Рихтер играет.)

Сейчас это мне больше нравится, темп более правильный, а в первый раз прозвучало несколько суетливо. Здесь у Бетховена есть переход от мужественных, энергичных настроений к радушной приветливости. Это надо дать ясно почувствовать.

Когда я работаю с учениками над сонатами Бетховена, мне всегда хочется говорить им о невероятном разнообразии и богатстве образов в его сонатах.

Каждая из тридцати двух сонат — это свой мир, свое отдельное, неповторимое явление, единственное в своем роде и совершенно определенное по содержанию и образам. И когда вы будете проходить с учеником, например, эту сонату, вы, по-моему, должны ему объяснить, что мрачных, печальных тонов и красок в этой сонате как будто совершенно нет. Только во второй части есть одно место — о котором уже у нас шла речь, — звучащее драматично и предостерегающе. И больше нигде никаких теней, никакой печали и грусти. Все светло и безоблачно.

В последней части есть очень мужественные моменты. Обо всем этом надо говорить с учениками, так как мне приходилось часто встречать у достаточно подвинутых учеников какие-то готовые выразительные приемы исполнения, например драматические или чувствительные, которые они применяли как какие-то стандарты экспрессии в различных местах.

Мне вспоминается одна талантливая ученица, которая, впервые знакомясь со стилем Брамса, играла его с чувствительностью, не свойственной музыке композитора. Она исполняла его слишком мягко, сентиментально, используя совершенно определенные приемы выразительности, например, слишком частые изменения звучности. Это не было проявлением естественного чувства, а воспринималось именно как «чувствительность», то есть вещь безусловно вредная в искусстве.

Поэтому мне хочется посоветовать вам, чтобы у вас в работе с учениками всегда был разговор о художественном образе. Это один из моих принципов — направлять сознание учеников по определенному пути. Часто они сами подсознательно чувствуют то, что нужно в смысле формы и содержания вещи, и тут необходимо для более полного познания вещи помочь им назвать словами то, что они смутно ощущают.

Вот еще соната совершенно прозрачная, веселая по настроению, во всех частях которой не встретишь буквально ни одного мало-мальски печального или философского момента. Это Соната Es-dur op. 31. И рядом Соната d-moll op. 31 — три части этой сонаты, составляющие единое целое, совершенно различны по настроению, но очень глубоки и сильны по всей выразительной сущности. Мне хочется подчеркнуть мысль, что в некоторых сонатах круг определенных художественных образов, а значит, и душевных переживаний не выходит за известные пределы, но, несмотря на этот замкнутый круг, разнообразие творчества композитора чрезвычайно велико; в Сонате B-dur четыре части, но в них даются как бы разные варианты одного душевного состояния.

А если взять Сонату e-moll op. 90, состоящую всего из двух частей (играет начало первой, затем второй части Сонаты ор. 90), то здесь диапазон художественных образов, контрастность их содержания чрезвычайно велики. Эта двухчастная соната построена на сопоставлении противоположных по настроению частей, чего как раз нет в Сонатах B-dur и Es-dur.

Если мы вспомним Сонату D-dur ор. 10 — мы ее здесь раньше проходили, — то там опять встретимся с необычайным «объемом» содержания, с большим различием и контрастностью образов. Сопоставьте хотя бы первую и вторую части.

А вот в этой сонате (играет начало Сонаты c-moll op. 111, потом начало второй части) контрастность образов двух частей колоссальна, противопоставление двух разных настроений настолько велико, что возрастают не только технические, но особенно духовные трудности постижения и, следовательно, исполнения таких двухчастных сонат. Бюлов в своей редакции этой сонаты пишет, конечно, метафорически, что ее две части можно сравнить с бурной жизнью, полной драматической борьбы, и полным покоем, нирваной.

Перейдем теперь к исполнению Сонаты As-dur ор. 110. (Рихтер играет Сонату As-dur ор. 110 Бетховена). Это предпоследняя соната Бетховена, одна из самых трудных в исполнительском отношении, одна из тех сонат, которые очень трудны для понимания, может быть, труднее почти всех других.

Должен сказать, что для студента первого курса консерватории исполнение Рихтера является весьма почтенным достижением. Неудобно, правда, хвалить своего ученика, но ведь я уже сказал, что это одна из самых трудных сонат, особенно в смысле художественного понимания. Это одна из тех сонат, в которых разнообразие материала и объем содержания огромны. Насколько в Сонате B-dur сравнительно узкий круг образов, настолько эта соната необъятно широка по содержанию.

Возьмите как бы сострадательную лирику первой, приветливой части, может быть глубоко не затрагивающей. И внутри нее имеется большое разнообразие. Если сопоставить первую тему, напевную, и вторую — уже другого характера — это почти интимная музыка. Вторая же часть сонаты — это как бы уличная музыка, и в основу одной темы даже положен уличный напев времен Бетховена. Иногда ругают Шостаковича, что он порой пишет совершенно уличную музыку, а вот «старик» Бетховен делал то же самое.

И потом, как эта часть гениально кончается! (Играет конец второй части — см. пример 3.):

Затем идет переход к бетховенскому одиночеству (играет начало третьей части), абсолютному одиночеству человека, потерявшего слух, то есть важную связь с внешним миром и своим искусством.

Какое здесь разнообразие вариантов замысла! Это прежде всего нужно почувствовать. Дальше начинается свободная композиция после речитатива; потом идет Arioso dolente, а за ним фуга. И вот как я объясняю ученикам, почему здесь именно фуга: после такой почти болезненной и предельно эмоциональной музыки нельзя ведь сразу успокоиться или начать радоваться. Тут требуется переход от такого подавленного состояния, от глубочайшей печали, нужна особая разрядка — переход к размышлению о философской сущности человека, и эта фуга «документально» говорит об этом. Хотя тема почти лирична, это прежде всего размышление. После предельной скорби эта философская форма и постепенное ее «разрастание» к концу так естественны, так психологически оправданы. (Играет.)

Это раздумье успокаивает, мало-помалу настроение становится более оптимистичным и даже радостным, именно благодаря постепенному развитию этой философской мысли. И что же, наконец, оказывается? (Играет.)

Снова появляется жалобная мелодия, но уже не такая глубокая и интенсивная, а почти расслабленная. (Играет — см. пример 4):

Я вообще утверждаю, что Шопен не писал расслабленной музыки, а вот Бетховен здесь написал именно что-то болезненно-расслабленное, что редко встречается в искусстве.

Прослушайте, как эта музыка звучит в первый раз: это непрерывная, глубокая скорбь. (Играет Arioso dolente — см. пример 5):

5

Arioso dolente

Adagio ma non troppo

А во второй раз это звучит безутешно горестно, почти надрывно болезненно. (Играет L'istesso tempo di Arioso.)

Пусть это будет биологизмом, но здесь композитору как бы не хватает дыхания, оно ежесекундно прерывается, глубокое страдание перехватывает голос, нет ни одной связной мелодической линии. Это звучит предельно болезненно, это же почти смерть.

Когда после этого конечного спада возникают первые звуки песни (фуги) и опять именно посредством размышления создается новая «зацепка» жизни, начинающей ткать свои мысли, — тут как бы стихийно рождающееся постепенное оживление и восходящее движение приводит в конце концов к «сиянию ста сорока солнц». (Играет конец сонаты.)

Этими скромными, экономными средствами: одна рука в высоком регистре, другая в басовом, а в середине как будто ничего нет — Бетховен дает такую прекрасную ликующую музыку! Люди, привыкшие к пышному великолепию листовского стиля, в котором иногда выражается даже больше, чем нужно, — эти люди играют Бетховена порой очень сухо.

Словами я смог изложить разве только однопроцентную долю содержания сонаты. Содержание ее безгранично глубоко, играть ее очень трудно. Если исполнитель понимает эту музыку, а Рихтер прекрасно ее понимает, — слушать эту сонату громадное удовольствие. А сегодня во время исполнения фуги я видел несколько скучающих лиц и очень этим огорчился.

Правда, в фуге есть такое место — переход к самому финалу, где стоит обозначение Meno allegro: тут немного головоломная музыка, кажущаяся «абракадаброй», чисто мозговая как бы работа. Но в конце, когда вы почувствуете, как эта тема, эта мысль переходит в аккорды побеждающей жизни, в яркий оптимизм заключения, — все станет совершенно понятным.

Такие места у Бетховена встречаются в сонатах, симфониях, особенно в квартетах, но они всегда позже «объясняются», становятся понятными.

Эта соната меня всегда очень волнует, но, вероятно, и невозможно не волноваться, слушая такую глубоко выразительную музыку.

Надо оказать, что вообще еще встречается иногда отношение к Бетховену немножко суховатое. В таких случаях говорят, что, действительно, это гениально и т. д., но все-таки скучно. Тут надо понять, что у Бетховена все полно жизни, глубокого смысла, и если так подходить к его творчеству, то ничего не будет в нем скучно, потому что его музыка выражает все стороны духовной жизни и, между прочим, всю философскую глубину познания жизни.

Нам надо поблагодарить Рихтера; я его исполнением очень доволен. Мне не хотелось заниматься детальной работой с таким студентом — он не подходит для роли «кролика». С ним достаточно бывает побеседовать, он сам все понимает.

Дмитрий Николаевич Журавлев

Жизнь. Искусство. Встречи.

Всероссийское театральное общество. М.: 1985

Пытаясь рассказать в этой главе о Святославе Рихтере, хочу сразу оговорить, что все сказанное ниже далеко не исчерпывает моих ощущений и впечатлений от Рихтера — музыканта и человека!

О художнике-музыканте Рихтере поразительно объемно и точно написал его учитель Генрих Густавович Нейгауз в своей книге1:

«Страна наша богата прекрасными пианистами. Святослав Рихтер — первый среди равных.

Счастливое сочетание мощного (сверхмощного!) духа с глубиной, душевной чистотой (целомудрием!) и величайшим совершенством исполнения действительно явление уникального порядка...

Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси — каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он погружается в огромный, своеобразный мир автора. И все это овеяно «рихтеровским духом», пронизано его неповторимой способностью проникать в самые глубокие тайны музыки!

Так играть может только исполнитель, конгениальный исполняемым авторам».

Я не считаю себя тонким ценителем музыки, но, слушая Рихтера, я обретаю как бы особый, внутренний слух. Прикосновение Рихтера к клавишам магически рождает совсем особую, высокоодухотворенную атмосферу, особое душевное состояние, трудно объяснимое словами.

Рояль в его привычном звучании исчезает для меня с первого же момента. Обилие тончайших разнообразных красок, каких-то внутренних «поворотов», трепетная жизнь каждого исполняемого произведения непостижимы!

Для меня исполнение Рихтером каждой программы начинается с момента, когда он выходит на эстраду — это бывает каждый раз по-разному: то. он появляется быстро, энергично, начиная играть чуть ли не на ходу, то медленно-спокойно, то долго сидит за роялем, потирая руки и как бы вслушиваясь во что-то внутри себя... Помню, как на одном из концертов в Зале Чайковского в первом отделении исполнялась соната Листа си-минор. В тот раз он вышел необычайно сосредоточенный, строгий. Сел... Наступила пауза — долгая, захватывающая дух. В ней были громадное напряжение, сверхсосредоточенность, даже трагизм. Эти ощущения передавались в зал и с каждым мгновением нарастали. Музыка как бы «оттолкнулась» от этой паузы и зазвучала с невероятной силой.

Каждый концерт Рихтера для меня событие и открытие огромных, сложных миров Баха, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича...

Как потрясает глубина и мощь рихтеровского Бетховена! Я испытал невероятное ощущение радости после исполнения им первого концерта для фортепиано с оркестром! Или совсем иное душевное состояние после исполнения 32-й сонаты, опус 111-й. Я много раз слышал ее раньше, знаю замечательный разбор этой сонаты в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, но рихтеровское исполнение было откровением.

До Рихтера я с трудом воспринимал Прокофьева. Услышав в его исполнении 8-ю сонату, был потрясен, почти испуган ее огромной внутренней силой. Такое же незабываемое впечатление осталось у меня после пятого концерта Прокофьева в исполнении Рихтера и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Орманди.

Еще в начале нашего знакомства я слышал о том, что Святослав Теофилович занимается целыми днями, а недавно он сам рассказывал мне, что и сейчас для того, чтобы быть «в форме», ему необходимо играть минимально 3 — 5 часов в день. Это его «урок». Когда же он почему-нибудь недоигрывает этих часов, то остается должен самому себе и непременно отдает этот долг, играя в следующие дни по 7 — 8 часов (иногда и больше!). Он считает, что работая, нужно терпеливо ждать, когда количество перейдет в качество!

По сей день меня поражает, как велико в нем чувство ответственности и требовательности к самому себе! Он сердится, если ему говорят: «Вы же так недавно исполняли это произведение, что можете его сыграть с закрытыми глазами»...

— Вот вы и играйте с закрытыми глазами! А я должен готовиться каждый день...

Его скромность сверхъестественна. Он никогда никому не рассказывает о своих успехах, победах, триумфах. Как высшую оценку можно иногда услышать: «Кажется, в этот раз что-то получилось»...

Его жизнь, насыщенная интересными поездками в разные страны, встречами, яркими впечатлениями, успехом, овациями, на самом деле тяжела и сложна: бесконечные занятия, репетиции, концерты, переезды с места на место... Зачастую нет времени ни отдохнуть, ни оглядеться.

Вот пишет он нам из Перуджии:

«...Италия прекрасна, только у меня нет времени, как всегда».

Еще письмо из Италии:

«Последние дни у меня очень напряженные из-за трудных программ. Поэтому совсем нет времени что-нибудь смотреть... Вчера играл в Риме концерт Грига. Завтра играю советскую программу, а послезавтра возвращаюсь в Милан...»

Из Виченцы:

«Выскочив из московских сумасшедших концертных событий, продолжаю это занятие на итальянской земле. Столько же часов в день прикован к стулу. Очень томительно, но ничего не поделаешь! Виченца — чудо! Приехал за час до концерта и сразу же после — назад. Публика весьма экспансивна...»

Письма из Франции:

«Спасибо за телеграмму — она как раз пришла вовремя. И я все-таки не провалился на своем концерте (хотя было похоже, что это случится). Завтра я опять играю в Париже. Се ля ви артистик!..»

Из Монте-Карло:

«Вот оно, то место, которое описал Достоевский. И представьте — здесь я делаю записи на пластинки. Город роскошный и безвкусный. Записи выматывают до полного изнеможения...»

Из Австрии:

«...Опустевший Зальцбург (вчера кончился фестиваль). Я начал записывать «Симфонические этюды»!?!? в том самом дворце, который вы видели в проекции на стене в праздники.

Здесь тихо, сыро, часто льет дождь. Но часто также светит солнце. Горы то скрываются, то показываются...

Шуман архитруден на записи (в пять раз труднее, чем на концерте).

Мой август был полон разнообразия. После югославской македонской поездки мы очутились в Ментоне.

В середине месяца концерт в Люксембурге, в маленьком опрятном городке Вильтце с замком. Путешествие через Мюнхен, Инсбрук и вот Зальцбург... Целый месяц играть в присутствий микрофона — ужасно!..»

Тремя неделями позже:

«...Я вместо звезд все время вижу ноты (а слышу фальшивые, которые надо исправлять).

Самое трудное, как всегда, это быть прилежным! Тут все время приходится идти поперек себя (в особенности тем людям, которые от природы влюблены в лень). Ну, не буду жаловаться, а буду надеяться на лучшее...»

И только изредка промелькнут такие строки, как вот эти, написанные из Азоло, где родилась и похоронена Элеонора Дузе:

«...Здесь так хорошо, что описать невозможно! Провожу время прекрасно, как новорожденный. А потом еще очень весело и легко.

Мы знакомы со всей деревней, и какие здесь милые люди...

Дом Элеоноры сейчас ремонтируется: мы были на могиле, которая находится на монастырском кладбище, изумительно красивом, с видом на Азоло. Если бы вы все это видели...

Сижу у окна в сумерках: через узкую улицу вижу высочайшую церковную башню. В этот момент она громко звонит. Можете мне завидовать...»

И, несмотря на огромный труд, творческая энергия этого человека настолько велика, что он успевает слушать, смотреть, запоминать и потому необычайно увлекательно обо всем рассказывать.

Но еще немного о Рихтере-музыканте.

Я не могу не восхищаться одним из замечательных его качеств: творческой щедростью, с которой он относится к молодым музыкантам.

Услышав однажды молодого, талантливого скрипача Олега Кагана, Рихтер предложил ему сделать вместе программу. Содружество это закрепилось, и от программы к программе мы ощущаем, как совершенствуется мастерство Кагана, как обогащается его творческий мир.

Страсть открытия для других новой музыки положила начало совершенно уникальному, с моей точки зрения, содружеству великого артиста с группой молодых музыкантов.