США

Sviatoslav Richter: Sequestered Genius by Paul Moor. "High Fidelity", October 1958.

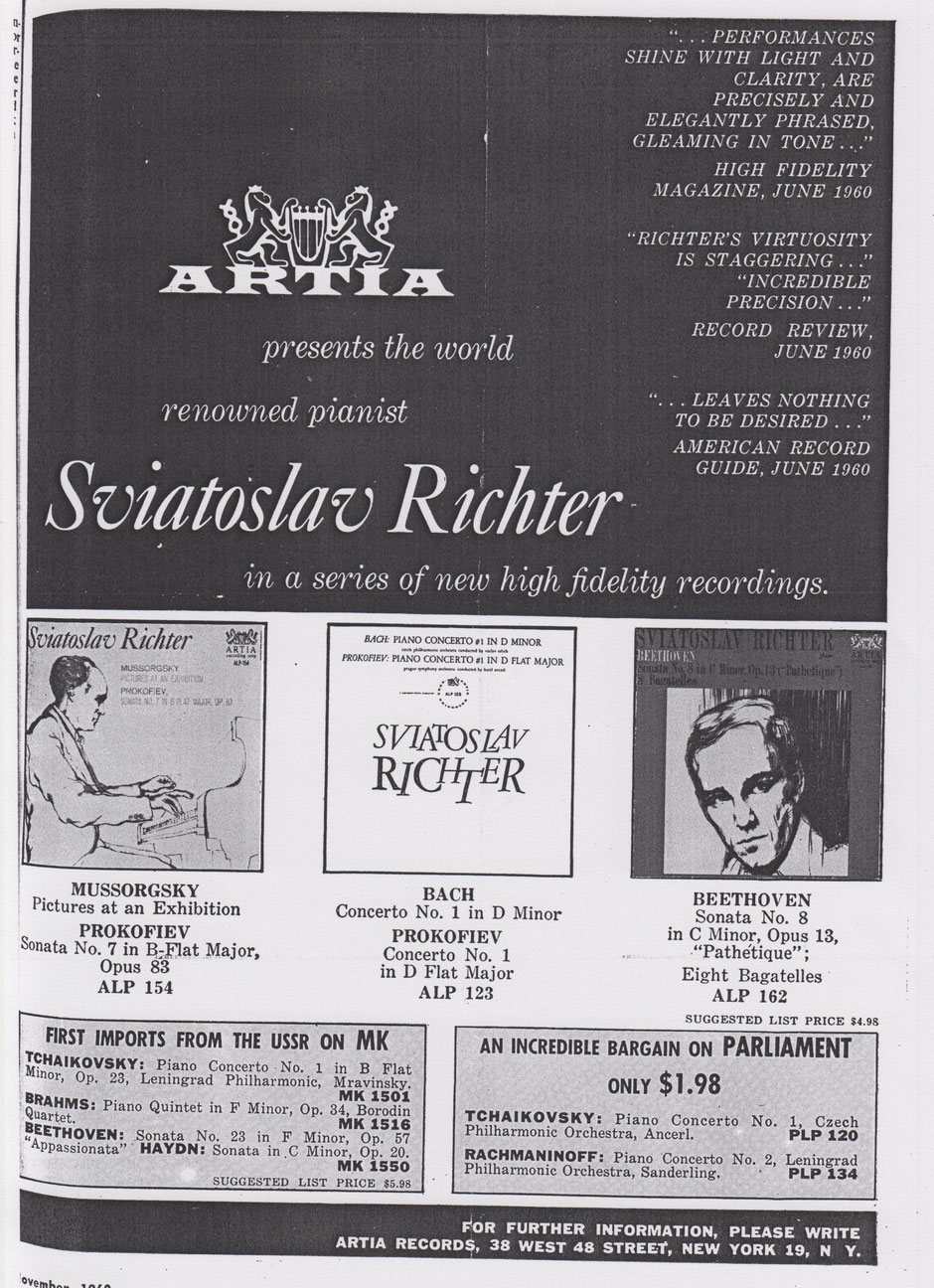

Richter’s recordings (USA). “Musical America”, 1960, no.12.

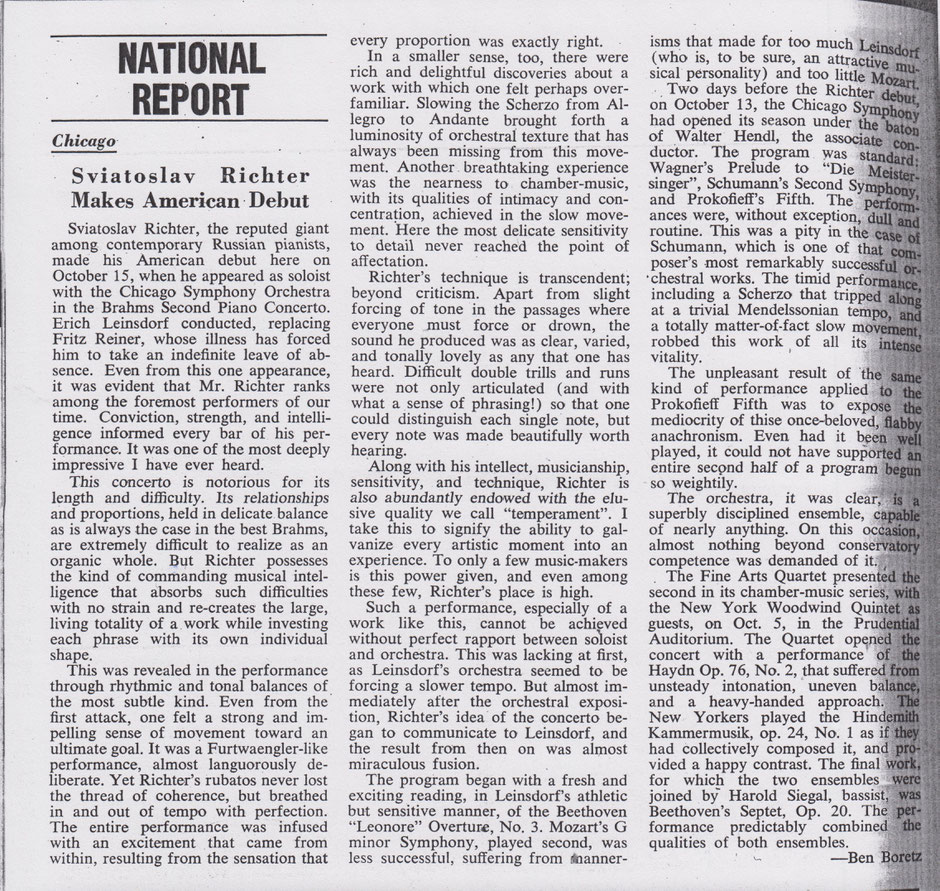

Ben Boretz. Sviatoslav Richter Makes American Debut. “Musical America”, 1960, no.12.

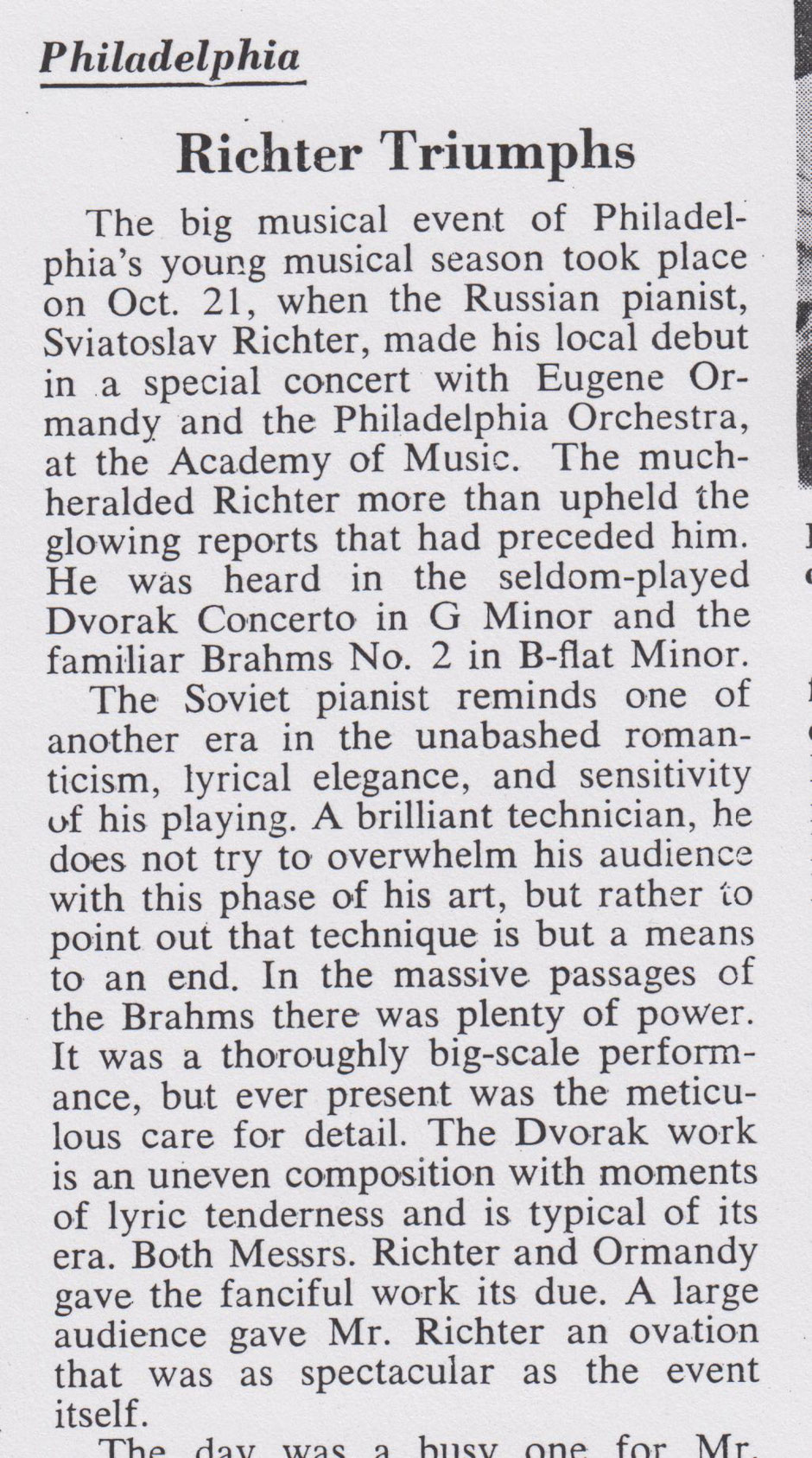

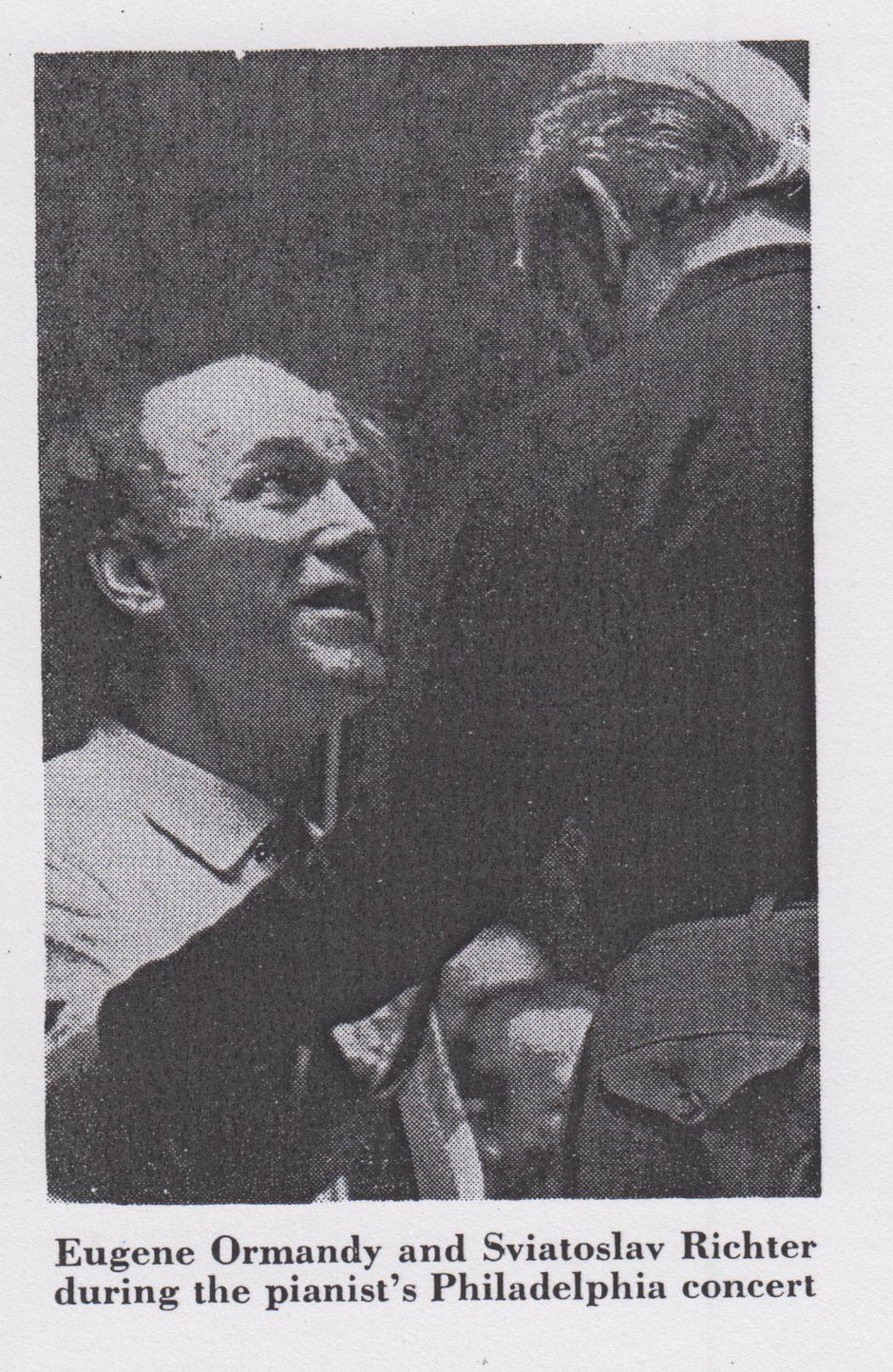

Max de Schauensee. Philadelphia. Richter Triumphs. “Musical America”, 1960, no.12.

Richter is honored by Soviet for tour. The New York Times, 1960, January 14.

Soviet Master. The New York Times, 1960

Richter Photo. “Musical America”, 1961, no.12.

Everett Helm. Liszt and Bartok. “Musical America”, 1961, no.12.

Sviatoslav Richter Accorded Tremendous Ovation at American Debut in Orchestra Hall. “Musical Leader”, 1960, no.11.

The first concert. “Musical Leader”, 1960, no.11.

A Magnificent Pianist. “Musical Leader”, 1960, no.12.

Announcement – Bernstein and Richter. “Musical Leader”, 1961, no.1.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

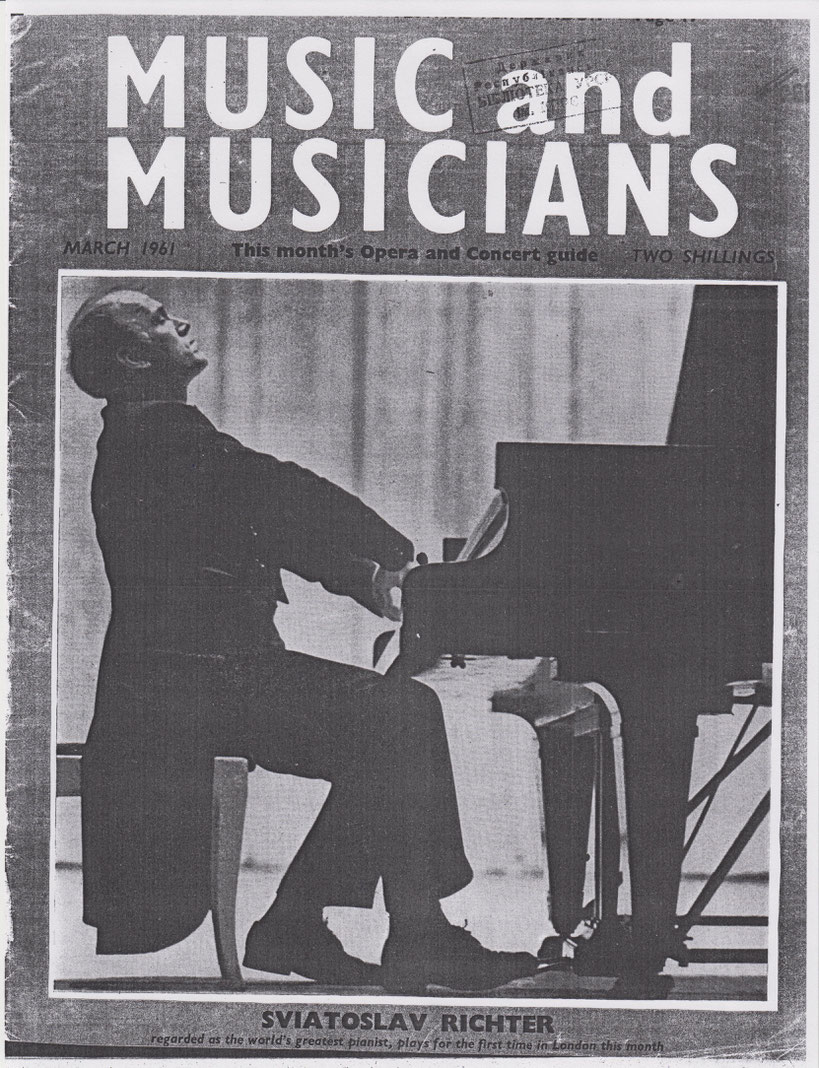

MUSIC and MUSICIANS

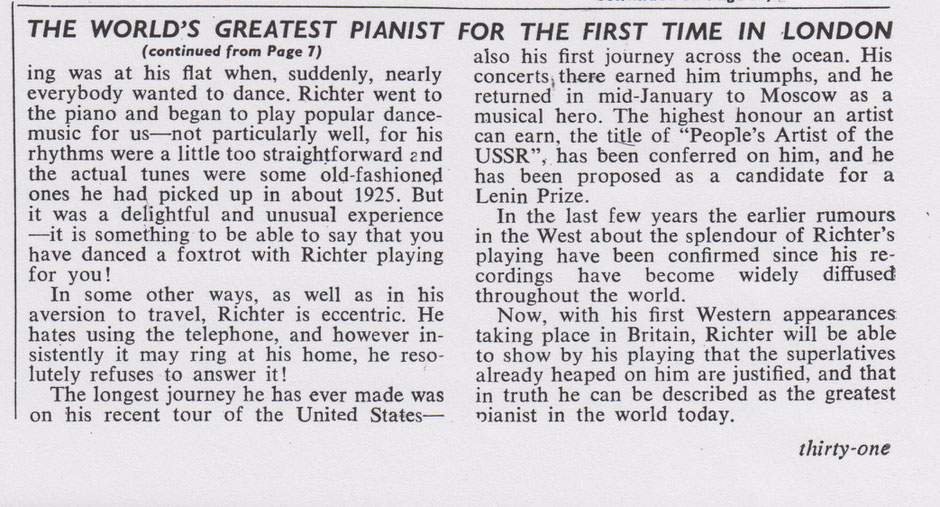

Grigory Shneerson. For the first time in London. "Music and Musicians", 1961 no. 3.

This Month’s Personality. "Music and Musicians", 1961 no. 7.

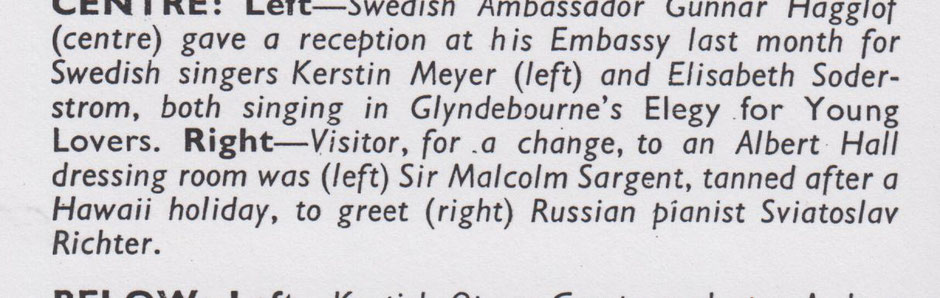

Midsummer Music. Musicamera. "Music and Musicians", 1961 no. 9.

David Hunt. Beethoven by Richter. "Music and Musicians", 1961 no. 9.

Bucharest Builds a Luxury Home fot its Music. "Music and Musicians", 1961 no. 12.

Photo. "Music and Musicians", 1963 no.5.

Pianists. Music and Musicians 1963 no.7

Bryce Morrison. Concerts. Pianists. Music and Musicians, 1975 no.9 (Hammerklavier).

Bryce Morrison. Pianists. "Music and Musicians", 1977 no.11..

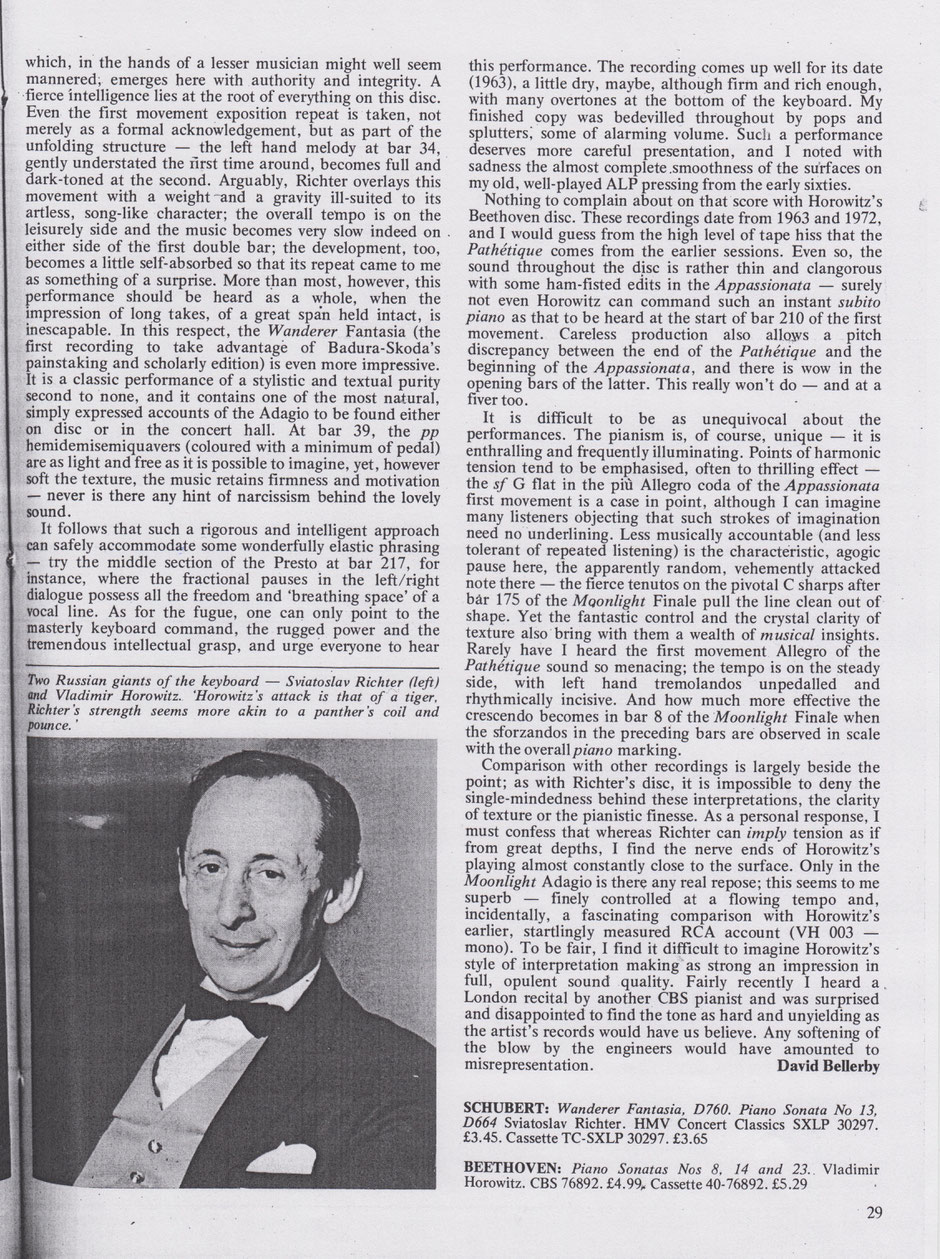

David Ballerby. Russian Giants. "Music and Musicians", 1980 no.5.

США

Sviatoslav Richter: Sequestered Genius

by Paul Moor

Пол Мур

Если вы поедете в Москву, назовите свою профессию чем угодно, только не корреспондентом. Это по-русски — произносится как караспондиент — ругательство. Я услышал и встретил Святослава Рихтера, одного из величайших ныне живущих пианистов, в Чехословакии, во время музыкального фестиваля «Пражская весна» 1956 года, и когда я впервые приехал в Москву в начале этого года, ничто не казалось более естественным, чем попробовать установить с ним прямой контакт. Однако, волей-неволей, и не совсем аккуратно, по прибытии меня заклеймили караспондентом, и вскоре я как следует испугался таких попыток и официально подал просьбу о встрече с Рихтером. Несмотря на то, что я каждый день видел его сидящим за столом жюри во время фортепианной половины конкурса Чайковского, я заставил себя игнорировать человеческий порыв и вместо этого ждал, пока моя просьба завершит свой неторопливый путь по каналам.

Несколько недель спустя я все еще ждал — и мог бы ждать, если бы не встретил старого знакомого, Джордже Джорджеску, румынского дирижера, который давал гостевые концерты с Нью-Йоркским филармоническим оркестром во время управления им Тосканини. Ему я рассказал печальную историю своих бесплодных просьб поговорить со Святославом Рихтером. «Момент», — сказал Джорджеску, театрально протягивая руку ладонью вперед в моем направлении, как регулировщик: «Не шевелись!» Он исчез в совещательной комнате и через мгновение вернулся с Рихтером на буксире. Рихтер тепло приветствовал меня и тут же пригласил: «Aber natürlich! Не могли бы вы прийти в мою квартиру? Когда?" А на следующий день я оказался в резиденции Святослава Рихтера.

Он нарисовал для меня карту. — Видишь ли, здание еще не достроено. Пройдите через дыру в заборе и затем во второй двор. Я живу в квартире восемьдесят семь. Он записал это, затем сморщил лицо в тяжелой концентрации. — Нет, квартира семьдесят девять. Я думаю." Еще одна пауза. Я предположил, что, может быть, будет лучше, если я ему позвоню. "Да!" — сказал он, хватая меня за руку обеими своими заметно большими ладонями и пожимая ее, — но когда я спросил его номер телефона, он выглядел опустошенным: «Мой телефон в Москве знают все, кроме меня». Затем он просиял от огромного облегчения и сказал: «Ну, в любом случае, приходите в здание и поднимайтесь на лифте на шестой этаж. Если нет квартиры семьдесят девятой, позвони в любую дверь и скажи «Рихтер», и тебе помогут. Да-свиданья!»

Место Святослава Рихтера в современном международном музыкальном мире уникально. Из всех выдающихся пианистов, представленных сейчас публике, он, безусловно, обладает самым широким диапазоном: в один момент он может растопить ваше сердце поэзией своего Шуберта, а в следующий — сбить пятна с какого-нибудь эффектного экспоната Листа. Однако он ни разу не играл на Западе, и он едва ли не последний из действительно типичных советских артистов, о которых можно так сказать. Рихтер также является одним из очень немногих, которых еще никогда не посылали в Восточную Германию, что, конечно же, повлекло бы за собой выступление в Восточном Берлине, где его могли бы услышать жители Запада, поскольку передвижение между Восточным и Западным Берлином почти полностью беспрепятственно. (Кстати, говорить о командировке советских музыкантов за границу — значит употребить mot juste: все такие решения принимает Министерство культуры.)

Некоторые из записей Рихтера доступны за границей, но, за немногими исключениями, они не воздают ему должного. Он ненавидит записываться, и г-н Ильин, руководитель советской звукозаписывающей индустрии, сказал мне, что Рихтер отменяет — обычно в последний момент — гораздо больше сеансов записи, чем оставляет. («Когда он записывал концерт Шумана, у него был репетиционный прогон, затем он дважды прошел его для записи и остановился. На сегодняшний день это самая длинная сессия записи Рихтера в истории».) Тем не менее, его публичные выступления в СССР и Восточная Европа сделали его предметом массового культа. Имя Эмиля Гилельса известно на Западе, но мне еще предстоит поговорить с русским или восточноевропейцем, который предпочел бы Гилельса Рихтеру. А когда сам Гилельс дебютировал в Америке с Филадельфийским оркестром, он, как говорят, тогда сказал Юджину Орманди с похвальной скромностью: «Подожди, пока ты услышишь Рихтера!»

Дело не в том, что западные импресарио не пытались привести Рихтера на Запад. Они на самом деле едва ли не завязали себя в двойные бантики, а от министерства культуры добивались только одного вежливого «может быть» за другим. В Москве ходит официоз, что здоровье Рихтера не слишком крепкое, и потому он не решается уехать слишком далеко от Москвы, города, который искренне, страстно любит. Примерно в то время, когда я впервые услышал это объяснение, молодой китайский скрипач в Москве сказал мне: «Они сходили по нему с ума в Китае. Он практиковался по четырнадцать часов в день и четыре раза в день настраивал свое пианино. Им пришлось вызвать полицию, чтобы справиться с толпой на его концертах». Так вот, Китай гораздо дальше от Москвы и ее врачей, чем Нью-Йорк, не говоря уже о таких ближайших пунктах, как Лондон или Париж.

Карта, которую Рихтер нарисовал для меня, оказалась, что неудивительно, менее чем точной, поэтому я несколько раз спотыкался и ругался среди тачек и строительных материалов в одном неправильном дворе за другим, прежде чем я, наконец, оказался перед дверью квартиры Рихтера со звукоизоляцией. Я позвонил в звонок. Он сам ответил, взял меня за руку и засыпал тревожными вопросами о моей задержке. Он был очень официально одет и объяснил: «Пожалуйста, извините меня за внешний вид. Вы знаете, что королева Бельгии Елизавета находится в Москве, — его манера была почти извиняющейся за то, что он так обронил имя, — и мне нужно ехать прямо отсюда на прием в бельгийское посольство. Пожалуйста, садитесь».

Мы вышли из фойе в гостиную, где на полу лежал ковер в мексиканском стиле,

красивая и, очевидно, очень ценная икона на стене, висящая как картина, и красивая современная мебель и светильники, которые, по словам Рихтера, он купил в Праге. К гостиной примыкал гораздо больший салон с двумя маленькими роялями (один из них немецкий Steinway) и на мольберте еще одна красивая старинная икона. Рихтер сидел на краешке стула, подставив одну ногу под него, словно готовясь к полету, никогда не расслабляясь, вскакивая по малейшему поводу, заботливый, даже куртуазный. Он говорил по-немецки, правда, с русским акцентом, но с беглостью и владением языком, которые можно приобрести только в раннем детстве, и то только путем постоянной практики.

«Простите меня, если я кажусь беспокойным», — сказал он. «Всегда, в какой-то степени, но с конкурсом Чайковского, и утром и вечером, это еще хуже». Внезапно доверительно, он понизил голос и положил руку мне на плечо. «Этот Конкурс для меня пытка – пытка. Я никогда раньше не входил в состав жюри и больше никогда не буду. Когда эта бедная француженка вчера вечером так испортила этот концерт, мне стало почти физически плохо». День за днем я наблюдал, как Рихтер входил и выходил из концертного зала консерватории во время конкурса; когда он разговаривал с кем-нибудь, лицо его было необыкновенно подвижно и оживленно, но в другое время глаза его могли наполниться беспредельной, растерянной тоской. Потом он вдруг рассмеялся, хлопнул в ладоши своими огромными ладонями и сказал: «Но вы пришли говорить не об этом».

Я сказал, что пока не забыл, хотел рассказать ему кое-что о Нормане Шетлере, молодом американце, участнике Конкурса. Он годами преклонялся перед послужным списком Рихтера и приехал в Москву в надежде однажды вернуться, чтобы учиться у него. В качестве подарка он привез для Рихтера запись Фишера-Дискау «Дихтерлибе Шумана», но оставался слишком благоговеющим перед ним, тем более что они не встречались официально, чтобы подарить ее. Рихтер был тронут; по выражению его необыкновенно чувствительного лица я почти ожидал увидеть слезы в его глазах. — Как мило, — сказал он. «Как мило, как мило с его стороны подумать обо мне и сделать что-то такое заботливое». Он посмотрел на меня ускоренным взглядом. — Но я должен что-то сделать для него. Скажи мне, что я могу сделать». Я сказал, что все, о чем Норман даже мечтал в тот момент, это возможность поговорить с ним. «Aber natürlich! Я буду более чем счастлив! Скажите мистеру Шетлеру, чтобы он пришел поговорить со мной.

Я сказал Рихтеру, что, несмотря на то, что он никогда не играл в Америке, продажа там его пластинок («Не очень много», — сказал он, сокрушенно опуская глаза) плюс сарафанное радио создали ему уже легендарную репутацию. Затем прямо задаю важный вопрос: «А каковы ваши планы в отношении выступлений в Западной Европе или Америке?»

Он улыбнулся своей большой, мальчишеской, славянской улыбкой, склонил голову и сказал: «Меня надо пригласить».

— Но ты был!

— Не то чтобы я в курсе.

Я сказал ему, что мне достоверно известно, что не один, а несколько западных менеджеров обращались в Министерство культуры с просьбой организовать для него гастроли.

Он сморщил лицо, пожал плечами, повернул руки ладонями вверх и ответил: «Все эти деловые подробности я полностью оставляю на усмотрение министерства — сам я в делах и подобных делах совершенно ничего не смыслю». Он наклонился вперед на краешке стула, соединил кончики пальцев и одарил меня новой широкой улыбкой, как будто показывая, что эта тема его больше не интересует.

Я попросил его рассказать мне немного о своих ранних годах. Он воспринял это с отвращением и запротестовал: «Но моя игра важнее всего. Почему бы вам просто не написать об этом?» Однако он дал мне хотя бы отрывочный отчет о своей юности. Он родился сорок три года назад в городе Житомир, на Украине, в семье русских, немцев, поляков и шведов, «с небольшой долей татарского». Его отец, пианист и композитор, прожил двадцать лет в Вене и учился там в консерватории, но так и не научил своего сына Славу. Мать, однако, рано разглядев его вундеркиндский потенциал и сделав все для его развития, отвезла Славу учиться в Одессу. До До этого у него почти не было музыкального образования — «Я просто рос, как трава». В Одессе к шестнадцати годам он был репетиционным дирижером в Опере, где влюбился в оперный репертуар. Из-за феноменальной способности читать с листа он был очень востребован как аккомпаниатор для вокалистов, но фортепиано было лишь побочным занятием: он думал о своем будущем с точки зрения дирижирования и сочинения. В двадцать один год, когда он уже три года был главным помощником дирижера Одесской оперы, он понял, что дирижерская карьера не для него.

Многие говорили Рихтеру, что у него хорошие руки на фортепиано (он может играть десятые и одновременно между указательным и мизинцем октавы!), поэтому он отправился в Москву к Генриху Нейгаузу. Профессор Нейгауз учился у Лешетицкого в Вене, а в Москве состоял в кружке Рубинштейна и Горовица. Он также обучал Эмиля Гилельса, который много гастролировал по Советскому Союзу примерно с пятнадцати лет. Рихтер был принят Нейгаузом в ученики («Гилельс на полгода моложе меня, но уже был знаменит, когда я только начинал занятия с Нейгаузом») и в свое время полюбил своего нового учителя как «второго отца». Сейчас, когда ему за семьдесят, Нейгауз — русские произносят его как Найгоуз — по-прежнему преподает по полной программе в Московской консерватории.

Четыре года спустя благодаря вмешательству Нейгауза Рихтер был выбран для публичной премьеры Шестой сонаты Прокофьева. «До этого момента мне никогда не нравилась его музыка, но я влюбился в эту работу. На самом деле я не встречался с Прокофьевым, пока он не подошел ко мне после того спектакля». Это было началом быстрой дружбы, которая закончилась только со смертью композитора. Рихтер исполнил Пятый концерт Прокофьева под управлением композитора. Он сыграл также премьеры Седьмой и Девятой сонат; последний посвящен ему. Единственное возвращение Рихтера на сцену в зрелые годы произошло в феврале 1952 года, когда он дирижировал, а Мстислав Ростропович исполнил мировую премьеру Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева в Москве. (Одна прекрасная пластинка, которую я приобрел в Москве, предлагает Рихтера и Ростроповича в Сонате для виолончели Прокофьева, опус 119.)

В том же году Рихтер сломал палец, и музыкальная Россия едва не погрузилась в коллективный траур. Сам Рихтер отнесся к инциденту фаталистически и даже воспринял это событие как повод для отдыха от того, что превратилось в график до 120 выступлений в год. Несколько месяцев спустя, его палец был как новенький, он вернулся к концертированию и с тех пор занимается им тяжело и тяжело в СССР, Китае, Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Румынии. Ввиду необъятности СССР (девять часовых поясов по сравнению с четырьмя в США), расстояний в Восточной Европе и Азии (от Москвы до Владивостока дальше, чем от Москвы до Нью-Йорка) и мучительно плотного графика , это, вероятно, вызвало бы улыбку на лице Рихтера, если бы Time описал его ранее в этом году как «. . . на международном уровне, [в мире] наименее известный пианист». В комментарии Рихтера есть большая доля правды: «Есть много городов — больших, важных городов — прямо здесь, в Советском Союзе, где я еще никогда не играл. Почему я должен так стремиться играть на Западе?» Все еще. . . . Безусловно, существует заметный контраст между Рихтером и, скажем, много путешествовавшим Давидом Ойстрахом.

«У меня нет рабочих привычек», — сказал Рихтер. Иногда я тренируюсь целыми днями, целыми днями. В других случаях я могу месяцами обходиться без практики. Но, пожалуйста, — сказал он с внезапной настойчивостью, — если вы это пишете, дайте понять молодым пианистам, что я определенно не сторонник такого рода вещей. Просто для меня это естественно».

Я спросил его, почему он, чуть ли не единственный среди лучших советских исполнителей, никогда не преподавал. Он беспомощно улыбнулся и, наконец, пожал плечами и сказал: «Это просто не в моем вкусе. Может быть, я слишком эгоистичен – наверное, это так. Но чего бы мне хотелось, так это иметь небольшую группу молодых пианистов высочайшего уровня, которые приходили бы не как ученики, а просто как другие музыканты, чтобы мы могли играть в четыре руки, или на двух фортепиано, или камерную музыку, и учиться друг у друга. А вот преподавать в обычном понимании – нет».

Характерно, что Рихтер боялся показаться нескромным, когда я спросил о размере его репертуара. Сначала он сказал, что у него тридцать полных сольных программ, но потом сказал: «Нет, скажем, двадцать пять. Тридцать может звучать как хвастовство. Что касается количества концертов, он даже не мог прикинуть. Он продолжал непритязательно рассказывать о своих достижениях. «Единственное действительно большое произведение в фортепианной литературе, которое я когда-либо выучил полностью, — это хорошо темперированный клавир Баха. Я не играю ни Четвертый концерт Бетховена, ни Пятый, ни «Лунную» сонату, ни Третий концерт Рахманинова, ни даже все шопеновские этюды, баллады или скерцо». Однако он исполнял и даже записывал такие необычные произведения, как концерты Глазунова и Римского-Корсакова, «Хоровую фантазию» Бетховена и «Джиннов» Сезара Франка. Он любит играть камерную музыку, и не реже одного раза в год в Москве они с женой, лирической сопрано Ниной Дорлиак, дают совместный сольный концерт. Меня удивило знание Рихтером западной современной музыки, ибо в Советском Союзе это далеко не так. «Например, я играл здесь Сонату для двух фортепиано Бартока несколько лет назад с моим другом Анатолием Ведерниковым. Этой осенью на Варшавском международном фестивале современной музыки я исполню Второй концерт Бартока, Вторую каммермузыку Хиндемита, шестнадцать прелюдий и фуг Шостаковича, Первую сонату Хиндемита и Третью Шимановского. Шуберт и Лист — два композитора, с которыми я чувствую самую тесную связь, но я также особенно люблю Дебюсси и Равеля. Однако я не люблю играть их слишком часто — они слишком красивы».

Он вдруг посмотрел в окно, его лицо сияло, его голос звучал страстно, когда он воскликнул с непритворным воодушевлением: «О, я нахожу жизнь действительно такой полной красоты! Я так все люблю! Если только можно найти необходимую гармонию, жизнь может быть такой прекрасной. Моя картина – хоть я ничего о ней не знаю и балуюсь ею только по выходным на нашей даче в деревне, она доставляет мне такое удовольствие. Или мою маленькую кинокамеру — я снимал фильм за фильмом в последние недели в Румынии, но, должно быть, я сделал что-то не так, потому что все это получалось совершенно пустым, но просто видеть во время съемки доставляло мне столько радости!»

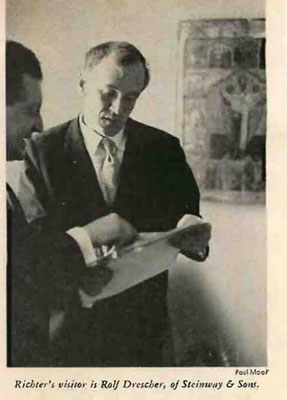

Раздался звонок в дверь, и Рихтер вернулся с Рольфом Дрешером из Гамбурга и Берлина, который путешествует по Восточной Европе для Steinway & Sons. У него были с собой предварительные издания Первого концерта Чайковского и Первого Прокофьева, которые Рихтер записал в Праге для чешской фирмы Artia в сотрудничестве с Deutsche Grammophongesellschaft в Западной Германии. «Пожалуйста, приезжайте в Берлин и запишите», — сказал герр Дрешер. «Генеральный директор попросил меня передать вам, что вы можете использовать Берлинский филармонический оркестр или любой другой немецкий оркестр, какой захотите». Рихтер застенчиво улыбнулся и повесил голову. «Если вам нужен советский дирижер, чтобы чувствовать себя как дома, все, что вам нужно сделать, это назвать его». Рихтер смущенно поморщился. «Пожалуйста, пожалуйста, приходите».

Рихтер сказал только: «Все зависит от министерства».

Дрешер бросил эту тему, и мы быстро выпили чашку обжигающего, отличного кофе, прежде чем Рихтер помчался в бельгийское посольство. В фойе его квартиры я заметил красивого Фернана Леже, которого раньше не замечал. — О-ри-гин-нал, — предостерегающе сказал Рихтер, широко раскрыв глаза и гордо подчеркивая каждый немецкий слог в голосе.

Через несколько вечеров, в антракте на конкурсе, я снова увидел Рихтера. — Я охотился за тобой, — сказал он. «Я решил дать сольный концерт в среду, а на следующий вечер я исполню «Шумана» и «Второй Брамса» с Джорджеску. Вы хотите приехать?" Из-за его застенчивого тона его вопрос прозвучал почти как просьба об одолжении. Он сунул мне в руку четыре билета и исчез в сторону совещательной комнаты. Я был тем более тронут его заботливостью, когда впоследствии выяснилось, что это были его первые публичные московские выступления почти за год, и за билеты чуть ли не дрались.

Его концерт открылся великой посмертной сонатой си-бемоль Шуберта. Затем последовала Токката Шумана, а вторая половина была целиком Прокофьевской: сюита «Золушка», четыре «Видения беглецов» и Седьмая соната (которую, как упоминал позже Рихтер, он выучил за одну неделю, когда играл премьеру в 1943 году). Я не буду здесь пытаться какой-либо подробный отчет или анализ. Все было правильно — все. Его пианиссимо было прекрасным, его фортиссимо величественным. Трудный и утомительный финал сонаты был таким захватывающим, как все, что я когда-либо слышал, с невероятной тонкостью нарастания кульминации, и толпа подняла такой крик, что он, наконец, вернулся и сыграл ее во второй раз, еще более захватывающе. . Два его выхода на бис — «забытый Вальс Листа» и «Шкафы Дебюсси, пересекающие феи» — были миниатюрными чудесами стиля и поэзии. Рядом со мной сидел Ван Клиберн, который беззастенчиво плакал на протяжении всей первой части Шуберта. Вечером он повернулся ко мне и сказал неторопливо:

Позже вечером он повернулся ко мне и неторопливо сказал: «Я действительно не думаю, что я в оцепенении или что-то в этом роде, но я искренне верю, что это лучшая игра на фортепиано, которую я когда-либо слышал в своей жизни». Я полностью согласился.

«А он такой симпатичный парень», — сказал позже концертмейстер Якоб Крахмальник в Стокгольме после ленинградского концерта, на котором Рихтер исполнил Пятый концерт Прокофьева с приехавшим Филадельфийским оркестром. Юджин Орманди добавил: «Будь то на сцене или за ее пределами, он пожал руку каждому члену оркестра после выступления. Он приехал с нами в поезд в Москву и, когда он начал отходить, сказал: «Я не хочу выходить. После всего этого так тяжело расставаться с вами!» Я поговорил с министром культуры господином Михайловым и с одним из его заместителей и сказал им, что хотел бы привезти Святослава Рихтера в Америку под патронажем Филадельфийского оркестра. Я также писал им письма по этому поводу. Это было последнее, что я обсуждал с ними этим утром в московском аэропорту перед прилетом в Стокгольм, и они, по крайней мере, вроде бы согласились со мной, что он должен приехать».

В последний раз я сам видел Святослава Рихтера на фуршете, устроенном в резиденции американского посла в Москве в честь Вана Клиберна. Рихтер извинился рано и по характерным причинам: «Джорджеску возвращается в Бухарест завтра утром, и я должен встать в пять, чтобы попрощаться с ним в аэропорту». Он взял мою руку обеими своими. «Auf Wiedersehen — auf ein baldiges Wiedersehen!» Он подчеркнул слово скоро. Я вернул ему рукопожатие и сказал, что надеюсь, что это тоже будет скоро.

https://worldradiohistory.com/Archive-All-Audio/Archive-High-Fidelity/50s/High-Fidelity-1958-Oct.pdf

If you go to Moscow, list your occupation as anything but that of correspondent. This, in Russian – pronounced karaspondyent – is a dirty word. I had heard and met Sviatoslav Richter, one of the greatest living pianists, in Czechoslovakia, during the 1956 “Prague Spring” music festival, and when I got to Moscow for the first time earlier this year, nothing would have seemed more natural than to try to get into direct touch with him. However, having willy-nilly, and not altogether accurately, got myself tagged as a karaspondyent upon my arrival, I was soon properly cowed about attempting such things, and I put in an official request to see Richter. Even though I saw him sitting at the jury table every day during the piano half of the Tchaikovsky Competition, I forced myself to ignore human impulse and waited instead for my request to complete its leisurely way through channels.

Some weeks later I was still waiting – and might have been yet if I hadn’t run into an old acquaintance, George Georgescu, the Romanian conductor who used to do guest dates with the New York Philharmonic during Toscanini’s tenure. To him I told the sad story of my fruitless requests to speak with Sviatoslav Richter. “Un instant“, said Georgescu, dramatically extending his hand palm-forward in my direction, like a traffic cop: “Ne bougez pas!” He disappeared into the jury room, to return un instant later with Richter in tow. Richter gave me a warm greeting, and a prompt invitation: “Aber natürlich! Could you come to my apartment? When?” And the next afternoon, I found myself entering the residence of Sviatoslav Richter.

He had drawn a map for me. “The building isn’t yet entirely finished, you see. Go through the hole in the fence and then to the second courtyard. I live in apartment eighty-seven.” He wrote it down, then screwed up his face in heavy concentration. “No, apartment seventy-nine. I think.” Another pause. I suggested perhaps it would be better if I phoned him. “Yes!” he said, grabbing my hand in both his noticeably big ones and pumping it – but when I asked for his telephone number, he looked desolated: “Everyone in Moscow knows my telephone number except me.” Then he beamed with huge relief and said, “Well, anyway, come to the building and take the lift up to the sixth floor. If there’s no apartment seventy-nine, ring any doorbell and say ‘Richter’ and they’ll help you. Da-svidanya!”

The place of Sviatoslav Richter in the international music world of today is unique. Of all top pianists now before the public, he is certainly the one with the widest range: one moment he can melt your heart with the poetry of his Schubert, and the next knock the spots off some showy Liszt display piece. Yet he has never once played in the West, and he is almost the last of the really tiptop Soviet artists of whom this can be said. Richter is also one of the very few never yet sent to East Germany, which would of course entail playing in East Berlin, where Westerners might hear him – since movement between East and West Berlin is almost entirely unhindered. (Incidentally, to speak of Soviet musicians’ being sent abroad is to employ the mot juste: the Ministry of Culture makes all such decisions.)

Some of Richter’s records are available abroad, but with few exceptions they do him only scant justice. He hates to record, and Mr. Ilyin, the a & r man of the Soviet recording industry, told me that Richter cancels – usually at the last moment – far more recording sessions than he keeps. (“When he recorded the Schumann concerto, he had a rehearsal run-through, then went straight through it twice for recording, and stopped. That is to date the longest Richter recording session on record.”) Yet his public performances in the U.S.S.R. and eastern Europe have made him the subject of a mass cult. It is Emil Gilels who has the big name in the West, but I have yet to talk to a Russian, or an eastern European, who prefers Gilels to Richter. And when Gilels himself made his American début with the Philadelphia Orchestra, he is reported to have told Eugene Ormandy then, with commendable modesty, “Wait till you hear Richter!”

It is not that Western impresarios have not tried to bring Richter to the West. They have in fact all but tied themselves into double bow-knots, but have elicited from the Ministry of Culture only one polite “Perhaps” after another. The semiofficial word around Moscow is that Richter’s health is not too robust, and for that reason he is hesitant to go too far away from Moscow, a city which he genuinely, passionately loves. About the time I first heard this explanation, a young Chinese violinist in Moscow told me, “They went crazy over him in China. He practiced fourteen hours a day and had his piano tuned four times a day. They had to get the police out to handle the crowds at his concerts.” Now, China is a good deal more distant from Moscow and its doctors than New York is, to make no mention of such closer points as London, or Paris, or Rome, or Berlin.

The map Richter had drawn for me proved, not surprisingly, to be less than accurate, so there was some stumbling and cursing through wheelbarrows and building materials in one wrong courtyard after another before I finally found myself in front of the padded, sound-treated door of Richter’s apartment. I rang the bell. He answered it himself, took my hand, and launched into a deluge of worried questions about my delay. He was very formally dressed, and explained, “Please excuse my appearance. You know Queen Elisabeth of Belgium is in Moscow” – his manner was almost apologetic over dropping a name in this fashion – “and I have to go direct from here to a reception at the Belgian Embassy. Please, come sit down.”

We turned from the foyer into a sitting room which had a Mexican-style rug on the floor, a

beautiful and obviously very valuable icon on the wall, hung like a painting, and handsome modern furniture and lamps which Richter said he had bought in Prague. Adjoining the sitting room was a much larger salon, with two small grand pianos (one of them a German Steinway) and, on an easel, another beautiful old icon. Richter sat on the edge of his chair, one foot underneath it as if poised for flight – never relaxed, jumping up at the slightest provocation, solicitous, even courtly. He was speaking German – Russian-accented German, to be sure, but with a fluency and command which one can obtain only in early childhood, and then only through constant practice.

“Forgive me if I seem restless”, he said. “I always am, to a certain extent, but with the Tchaikovsky Competition going on, mornings and evenings, too, it’s even worse.” Suddenly confidential, he dropped his voice and put his hand on my arm. “This Competition is torture for me – torture. I had never sat on a jury before, and I never will again. When that poor French girl last night made such a mess of that concerto, it made me almost physically ill.” Day after day I had watched Richter enter and leave the Conservatory’s concert hall during the Competition; when he was conversing with anyone, his face was unusually mobile and animated, but at other times his eyes could fill with a limitless, bewildered melancholy. Then he suddenly laughed, clapped his huge hands together, and said, “But that’s not what you came to talk about.”

I said that before I forgot it, I wanted to tell him something about Norman Shetler, a young American entrant in the Competition. He had worshipped Richter’s record for years, and had come to Moscow in the hope of returning one day to study with him. As a gift, he had brought Fischer-Dieskau’s recording of the Schumann Dichterliebe for Richter, but had remained too much in awe of him, especially since they had not formally met, to present it. Richter was touched; from the expression on his extraordinarily sensitive face, I almost expected to see tears in his eyes. “How kind”, he said. “How very kind, how nice of him to think of me and do something so thoughtful.” He looked at me with a quickened glance. “But I must do something for him. Tell me what I can do.” I said all Norman even dreamed of at that moment was to be able to speak with him. “Aber natürlich! I shall be more than happy to! Tell Mr. Shetler by all means to come talk with me.”

I told Richter that in spite of his never having played in America, the sale of his records there (“Not very many”, he said, looking down in deprecation) plus word of mouth had developed for him an already legendary reputation. Then, bluntly, I put the important question: “And just what are your plans as far as playing in Western Europe or America is concerned?”

He smiled his big, boyish, Slavic smile, inclined his head, and said, “I must be invited.”

“But you have been!”

“Not that I’m aware.”

I told him I knew for a fact that not one but several Western managers had approached the Ministry of Culture about organizing tours for him.

He screwed up his face, shrugged, turned his hands palms up, and replied, “I leave all these business details entirely up to the Ministry – I myself understand nothing at all about business and such matters.” He leaned forward on the edge of his chair, put the tips of his fingers together, and gave me a big new smile as if to indicate that the subject no longer interested him.

I asked him to tell me a bit about his early years. He received this with a moue of distaste, and protested, “But my playing is the important thing. Why don’t you just write about that?” He did, however, give me at least a sketchy account of his youth. He was born forty-three years ago in the town of Zhitomir, in the Ukraine, of Russian, German, Polish, and Swedish ancestry, “with just a tiny bit of Tatar.” His father, a pianist and composer, had spent twenty years in Vienna and had studied at the Conservatory there, but he never taught his son Slava. His mother, however, spotting his Wunderkind potential early and, doing everything to further it, took Slava to Odessa to study. Prior to that, he had had hardly any musical instruction – “I just grew like grass.” In Odessa, by the time he was sixteen, he was a rehearsal conductor at the Opera, where he fell in love with operatic repertory. Because of a phenomenal sight-reading ability, he was much in demand as accompanist for vocalists, but the piano was only a sideline: he thought of his future in terms of conducting and composing. At twenty-one, when he had for three years been the chief assistant conductor at the Odessa Opera, he realized a conductor’s career was not for him.

Many people had told Richter he had good hands for the piano (he can play tenths and, simultaneously, between the index and little fingers, octaves!), so he set out for Moscow to see Heinrich Neuhaus. Professor Neuhaus had studied with Leschetizky in Vienna, and in Moscow had been in the circle of Rubinstein and Horowitz. He had also taught Emil Gilels, who had been touring widely in the Soviet Union since he was about fifteen. Richter was accepted by Heuhaus as a pupil (“Gilels is half a year younger than I am, but he was already famous when I was just starting lessons with Neuhaus”), and in due time came to love his new teacher as “a second father”. Now in his seventies, Neuhaus – the Russians pronounce it Nay-gowz – still teaches a full schedule at the Moscow Conservatory.

Four years later it was through Neuhaus’s intervention that Richter was chosen to play the public premiere of Prokofiev’s Sixth Sonata. “I’d never really liked his music until then, but I fell in love with this work. I didn’t actually meet Prokofiev until he came to me after that performance.” It was the beginning of a fast friendship that ended only with the composer’s death. Richter played Prokofiev’s Fifth Concerto with the composer conducting. He played the premieres also of the Seventh and Ninth Sonatas; the latter is dedicated to him. Richter’s only return to the podium during his mature years occurred in February 1952, when he conducted and Mstislav Rostropovich performed the world premiere of Prokofiev’s Symphony-Concerto for cello and orchestra in Moscow. (One fine record I acquired in Moscow offers Richter and Rostropovich in Prokofiev’s Cello sonata, opus 119.)

That same year, Richter broke a finger, and musical Russia almost went into collective mourning. Richter himself regarded the incident fatalistically, and even greeted the occasion as grounds for a rest from what had grown into a schedule of up to 120 appearances a year. A few months later, his finger good as new, he returned to concertizing and has been at it hard and heavy ever since, in the U.S.S.R., China, Poland, Hungary, Czechoslovakia, Bulgaria, and Romania. In view of the immensity of the U.S.S.R. (nine time-belts as compared with four in the United States), of the distances in Eastern Europe and Asia (Moscow to Vladivostok is farther than Moscow to New York), and of his harrowingly heavy schedule, it would probably have brought a smile to Richter’s face to see Time describe him earlier this year as ” . . . internationally, [the world's] least widely heard pianist”. There is more than a grain of truth in Richter’s comment “There are many cities – big, important cities – right here in the Soviet Union where I’ve never yet played. Why should I be so eager to go play in the West?” Still. . . . There certainly is a marked contrast between Richter and, say, the well travelled David Oistrakh.

“I have no working habits”, Richter said. Sometimes I practise all day long, for days on end. Other times, I may go for months without practice. But please,” he said, with sudden urgency, “if you write that, make it clear for young pianists that I certainly don’t advocate that sort of thing. It’s just that for me it’s natural.”

I asked him why he, almost alone among top Soviet performers, never taught. He smiled helplessly and finally shrugged and said, “It’s just not my sort of thing. Maybe I’m too egoistic – that’s probably it. What I would like, though, would be to have a small group of young pianists of the highest caliber, who would come not as pupils but just as other musicians, so we could play four-hands, or two pianos, or chamber music, and learn from one another. But teaching in the usual sense – no.”

Richter was, characteristically, afraid of seeming immodest when I asked about the size of his repertoire. At first he said he had thirty complete recital programs, but then he said, “No, say twenty-five. Thirty might sound like bragging.” As to how many concertos, he couldn’t even estimate. He continued to speak of his accomplishments unpretentiously. “The only really big work in piano literature which I’ve ever learned in its entirety is the Bach Well Tempered Clavier. I don’t play the Fourth Beethoven Concerto, or the Fifth, or the ‘Moonlight’ Sonata, or the Third Rachmaninoff Concerto, or even all the Chopin Etudes or Ballades or Scherzos.” He has, however, performed and even recorded such offbeat works as the concertos of Glazunov and Rimsky-Korsakov, Beethoven’s Choral Fantasy, and Les Djinns, by César Franck. He loves to play chamber music, and at least once a year in Moscow he and his wife, the lyric soprano Nina Dorliac, give a joint recital. I was surprised at Richter’s knowledge of Western contemporary music, for this is far from general in the Soviet Union. “I played the Bartók Two-Piano Sonata, for instance, several years ago here with my friend Anatoli Vidyernyikov. This autumn at the Warsaw International Festival of Contemporary Music I’ll do the Second Bartók Concerto, Hindemith’s Second Kammermusik, sixteen Shostakovich Preludes and Fugues, the First Hindemith Sonata, and the Third Szymanowski. Schubert and Liszt are the two composers to whom I feel the closest ties, but I also especially love Debussy and Ravel. I don’t like to play them too often, though – they’re just too beautiful.”

He suddenly gazed out the window, his face radiant, his voice impassioned as he exclaimed with unaffected exaltation, “Oh, I find life really so full of beauty! I love it all so! If one can only find the necessary harmony, life can be so wonderful. My painting – even though I know nothing about it and fool around with it only on weekends at our dacha in the country, it gives me such pleasure. Or my little movie camera – I shot film after film these last weeks in Romania, but I must have done something wrong because all of it came out completely blank, but just seeing while I was shooting gave me so much joy!”

The doorbell rang and Richter returned with Rolf Drescher, of Hamburg and Berlin, who travels throughout Eastern Europe for Steinway & Sons. He had with him an advance pressing of the Tchaikovsky First Concerto and the Prokofiev First, which Richter had recorded in Prague for the Czech firm Artia in collaboration with the Deutsche Grammophongesellschaft in West Germany. “Please come to Berlin and record”, Herr Drescher said. “DG has asked me to tell you you can have the Berlin Philharmonic or any other German orchestra you want.” Richter smiled bashfully and hung his head. “If you want a Soviet conductor, so you’ll feel more at home, all you have to do is name him.” Richter twisted in embarrassment. “Please, please come.”

Richter said only: “It all depends on the Ministry.”

Drescher dropped the subject, and we drank a quick cup of scalding, excellent coffee before Richter rushed off to the Belgian Embassy. In the foyer of his apartment, I remarked a handsome Fernand Léger I had failed to notice before. “O-ri-gi-nal”, said Richter admonitorily, his eyes wide, his voice proudly emphasizing each German syllable.

A few evenings later, during intermission at the Competition, I saw Richter again. “I’ve been hunting you”, he said. “I’ve decided to give a recital on Wednesday and the next night I’ll do the Schumann and the Brahms Second with Georgescu. Would you like to come?” His diffident tone made his query sound almost like a favor he was asking. He pressed four tickets into my hand and disappeared towards the jury room. I was all the more touched by his thoughtfulness when it subsequently transpired that these were his first public Moscow appearances in almost a year, and tickets were all but fought over.

His recital opened with Schubert’s great posthumous B flat Sonata. There followed the Schumann Toccata, and the second half was all Prokofiev: the Cinderella Suite, four Visions fugitives, and the Seventh sonata (which, Richter mentioned later, he had learned in one week when he played the premiere in 1943). I shall not here attempt any detailed account or assay. Everything was right – everything. His pianissimo was lovely, his fortissimo majestic. The difficult and taxing finale of the sonata was as exciting as anything I had ever heard, with an unbelievable subtlety of buildup to the climax, and the crowd set up such a shout he finally came back and played it a second time, even more excitingly. Two of his encores – a Liszt Valse oubliée and Debussy’s Les Cloches à travers les feuilles – were miniature marvels of style and poetry. Sitting next to me was Van Cliburn, who wept unashamedly through the entire Schubert first movement. Later during the evening, he turned to me and said with deliberation: “I really don’t think I’m in a daze or anything, but I honestly believe this is the greatest piano playing I’ve ever heard in my life.” I fully concurred.

“And he’s such an endearing guy”, was what Concert Master Jacob Krachmalnick later said, in Stockholm after the Leningrad concert in which Richter had played the Prokofiev Fifth Concerto with the visiting Philadelphia Orchestra. Eugene Ormandy added, “Either onstage or off, he shook the hand of every single member of the orchestra after the performance. He came to the train to Moscow with us and when it began to pull out he said, ‘I don’t want to get off. It’s so hard to leave you after all this!’ I spoke with the Minister of Culture, Mr. Mikhailov, and with one of his deputies, and told them I would like to bring Sviatoslav Richter to American under the Philadelphia Orchestra’s sponsorship. I also wrote them letters to that effect. This was the last thing I discussed with them this morning at the Moscow airport before coming to Stockholm, and they at least seemed to agree with me that he should come.”

The last time I myself saw Sviatoslav Richter was at a buffet supper given at the American Ambassador’s residence in Moscow in honor of Van Cliburn. Richter excused himself early, and for characteristic reasons: “Georgescu returns to Bucharest tomorrow morning, and I must get up at five to go say goodbye to him at the airport.” He took my hand in both of his. “Auf Wiedersehen – auf ein baldiges Wiedersehen!” He emphasized the word soon. I returned his handclasp and said I hoped it would be soon, too.

Ben Boretz. Sviatoslav Richter Makes American Debut. “Musical America”, 1960, no.12.

25/10/60 – New York. Carnegie Hall

HAYDN: Sonata No.60 in C, Hob.XVI:50

SHUMANN: Novelette No.1 in F, Op.21, No.2 in D, Op.21, No.8 in f–sharp, Op.21

––

DEBUSSY

Suite Bergamasque

Images – (SET I) – 1. Reflets dans l'eau, 2. Hommage a Rameau, 3. Mouvement

L'isle joyeuse

[Images – (SET II) – 1. Cloches a travers les feuilles

Preludes, Book I – No.3 – Le vent dans la plaine

Preludes, Book I – No.5 – Les collines d'Anacapri

Компьютерный перевод:

НЕЗАВИСИМЫМИ, насколько знакомыми они могут стать, чудеса остаются чудесами. Прошлой ночью, на своем третьем концерте в Нью-Йорке, Святослав Рихтер работал над ними со своими сверхъестественными, почти нечеловеческими способностями.

Свою программу советский пианист посвятил трем композиторам, произведения которых он здесь раньше не исполнял: Гайдну, Шуману и Дебюсси. Для каждого был свой стиль, свой подход, но ни один не был прекраснее другого.

В последней из до-мажорных сонат Гайдна г-н Рихтер предложил сыграть струнный квартет со всей интимной концентрацией голосов в таком ансамбле. Смелость, юмор, внезапные оригинальные гармонические повороты были подчеркнуты, но никогда не выходили за рамки.

В трех Новеллетах Шумана, соч. 21 — Первой, Второй и Восьмой — г. Рихтер взялся за холст большего размера с более широким диапазоном цветов. Теплота и элегантность превосходно дополняли друг друга в музыке, которая редко сочетает в себе и то, и другое одновременно. И невозможно будет забыть тот эффект мурлыканья, который он получил в Интермеццо Второй Новелетты.

Вторую половину своей программы пианист посвятил Дебюсси: «Бергамасская сюита», первый набор «Images» и «L'isle joyeuse». Три его выхода на бис были написаны одним и тем же композитором: «Cloches a travers les feuilles», «Le Vent la Plaine» и «Les Collines d’Anacapri».

В этих произведениях казалось, что между исполнителем и звуком нет никакой механической связи. Звуки лились из фортепиано, плавая и смешиваясь друг с другом. Мистер Рихтер может брать очень медленный и очень быстрый темп, который был бы невыносим для других пианистов, и он может заставить их работать. «Clair de lune», например, была исключительно медленной, но это не имело значения ни на йоту, поскольку тона перетекали один в другой в одном из самых восхитительных пианических произведений, которые когда-либо слышал Карнеги-холл.

Raymond Ericson.

Richter Photo. “Musical America”, 1961, no.12.

Великобритания

Pianists. Music and Musicians 07-1963

Bryce Morrison. Concerts. Pianists. Music and Musicians, 1975 no.9 (Hammerklavier)

David Ballerby. Russian Giants. "Music and Musicians", 1980 no.5.

ВЕНГРИЯ

Журнал "Венгерские новости", 1958 г., апрель.

Советский пианист Святослав Рихтер с огромным успехом выступил в консерватории.

Фотография из журнала:

Журнал "Венгерские новости", 1958 г., декабрь.

Фестиваль имени Бартока 1958 г. (фрагменты).

ГДР

Журнал «ГДР», 1964, №10

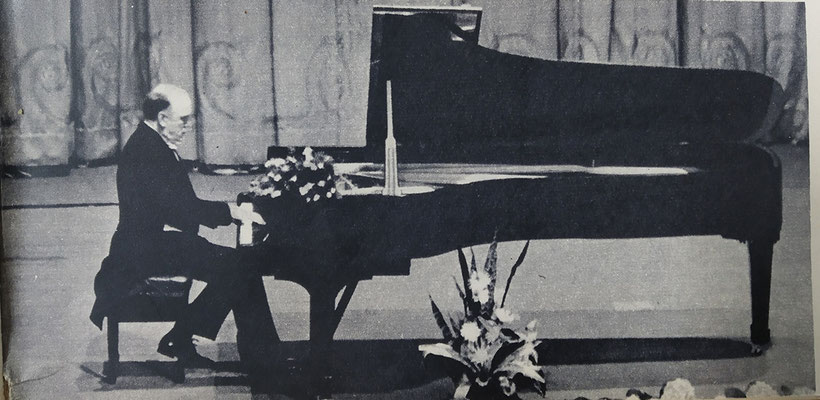

Знаменитый советский пианист Святослав Рихтер, мастерством которого восхищается весь мир, дал в Берлине, в Немецком государственном театре оперы и балета сольный концерт. Восторженные овации, побудившие музыканта много раз бисировать, ярко выразили благодарность берлинских слушателей. В Западном Берлине его выступление было запрещено по указке боннского правительства.

РУМЫНИЯ

"Народная Румыния", 1964, №7

"Рихтер снова в Бухаресте".

"Народная Румыния", 1965, №12.

Ана Фрост. Святослав Рихтер в Румынии.

ФРАНЦИЯ

Первый среди музыкантов (инструменталистов, дирижеров и проч.)

CLASSICA - AVRIL 2015 nr. 171

Де Монд де ля мюзик , Апрельский выпуск журнала примечателен референдум среди читателей , которые были приглашены , чтобы выбрать своего любимого пианиста. Я не знаю, как долго длился «jeu», как приятно называет его журнал, если уже была назначенная группа отобранных пианистов и сколько читателей приняли в ней участие, и, прежде всего, отряд - чтобы использовать спортивный термин - между пианистами и другими. Дело в том, что номером один оказался опять-таки Святослав Рихтер.

Еще раз, потому что в сентябре 1999 года (согласно опросу, проведенному британским журналом Classic CD между критиками и публикой), Рихтер стал не только величайшим пианистом 20-го века, но, в более общем смысле, величайшим толкователем интерпретаций , включая в эту категорию не только пианистов, но и всех других исполнителей, как инструменталистов, так и дирижеров оркестра.

Спустя 16 лет после опроса британского журнала, через 18 лет после его исчезновения, Рихтер по-прежнему выделяется как самый мыслящий, самый любимый, самый почитаемый публикой и критиками.

Для тех, у кого возникло любопытство по поводу «рейтинга», возникшего в результате голосования, вот оно:

1 - Рихтер

2 - Брендель

3 - Гульд

4 - Аргерих

5 - Рубинштейн

6 - Аррау

7 - Поллини

8 - Горовиц

9 - Хаскил

10 - Циффра

В журнале также упоминаются другие пианисты, набравшие достаточное количество голосов читателей: Микельанжели, Цимерман, Кисин и др. и т.д.

4/07/1967 Meslay